在2015年的8月21日,汪东兴同志在北京逝世,这位历经革命战火与建国征程中那些峥嵘岁月的老人,在自己人生的最后时刻,留下了一句 :“我一生只做过一件事情,那就是曾追随和保卫毛主席,为此我死而无憾了。”

一定意义上来说,汪东兴同志的离世是一段历史的终结,因为作为那特殊时期的亲历者,他也曾为结束那一切做出过重要贡献,正是他亲手将张春桥等人绳之以法。

对此,张春桥却好像有预感似的,而很多年后张春桥女儿的一句话也印证了这一点。

张春桥是山东巨野人,出生于1917年,与大部分革命党人不同,他并非是贫农出身,反而来自一个富裕的地主家庭,其父辈早年还是官绅。

出生在这样一个家庭,张春桥的成长经历自然有所不同,他有着优渥的生活条件和良好的教育环境,青少年时代的他正是在济南正谊中学度过的。

恰是在读书期间,由于国内形势风云激荡,满腔热血的学生们往往都投身于革命运动,张春桥也不例外。

只不过,相比于其他人的热血报国,张春桥在这一时期的经历就显得逊色太多。之所以这么说,是因为张春桥号召建立起一个叫“华蒂社”的社团,而这个社团在当时是国民党复兴社的外围组织。

所谓复兴社,是在九一八事变后,由蒋介石授意组建起来的,针对抗日民主运动的一个特务组织。复兴社分内中外三层,分别设置了力行社、革命同志会和忠义救国会三个分组织。

看起来,这个组织是为抗日救国成立的,但实际上就用来镇压革命运动的,比如忠义救国会,就是主要靠绑架、暗杀、审讯等下三滥手段来打压共产党人的。

说起这个组织里的人物,大家也能明白其作用,大名鼎鼎的戴笠、康泽,都是复兴社的领导层。

那这里就有一个奇怪的事情,身为共产党干部的张春桥是怎么和用来迫害共产党的复兴社纠缠在一起的?

这也并不奇怪,因为张春桥的父亲张开益就是一个臭名昭著的大汉奸,他先后为国民党和日寇工作过,是迫害共产党员的急先锋。

受其影响,张春桥在中学读书时就被吸纳到了国民党特务组织里,以特务身份来监视学校里的师生,他那所谓的“华蒂社”,就是中华法西斯蒂的意思。

在早期黑历史中,张春桥曾迫害过六位党员同志,致使其中一人死于狱中。不仅如此,大文豪鲁迅也曾被张春桥针对,他曾化名狄克发表文章攻击鲁迅,正是为了回击张春桥,鲁迅才写了那篇《三月的租界》。如此作为,岂不让人愤恨?

既然如此,张春桥又是怎么进入我党内部的呢?那是在1937年,张春桥自上海返回济南,然后接到了复兴社头目秦启荣的命令,要他混入延安当卧底。

张春桥接受了这个任务,他隐瞒了自身的历史和身份,宣称自己是预备党员委员会的成员,最终在1938年潜入延安,并加入了中国共产党。

因为读过书,会写文章,张春桥在延安也得到了党的重视,他后来被派到了晋察冀军区担任报刊主编,地位一度十分尊崇。

只是时代的洪流并非是一两个特务所能逆转,何况张春桥始终没能潜入核心部门,因而他在潜伏期间也没有什么太大的作为。

到了1949年,国民党的失败已成定局,张春桥也随即放弃了回归国民党的打算,准备在新中国混出个名堂。

于是,当军队南下的时候,张春桥也随从出征,并在上海解放后留在当地,历任《解放日报》的副总编辑、总编辑、社长等职务。

如果事情这么发展下去,张春桥终其一生也不过就是个“笔杆子”,但这显然不是他想要的,张春桥想要进一步当高官。

在和平年代,张春桥要想实现这一想法自然是不容易的,但谁也没有料想到,机遇还真的被他等到了。

张春桥能够发迹,要靠三个人,这第一个人就是柯庆施。柯庆施是安徽歙县人,自二十年代初就参加了革命,是一个老革命干部。

到抗战前夕,柯庆施已经是北方局的组织部长;抗战期间他当过中央党校的校长;解放后,他先后在石家庄、南京和上海就职,并在1965年当选国务院副总理。

无论是资历还是职权,柯庆施都是响当当的人物,就连毛主席都要尊称他一声“柯老”,尽管事实上柯庆施要比毛主席年轻。

而张春桥在上海工作期间,正赶上柯庆施调任上海,在取得柯老的认可后,张春桥就被提拔为上海市委书记处书记和市委宣传部部长,这是张春桥发迹的第一块砖。

至于张春桥发迹的第二个人,那就是毛主席的夫人江青了。那时候,江青要大搞样板戏,需要笼络一些人才,柯庆施就在此时推荐了身为市委宣传部长的张春桥,这使得张春桥第一次结识了江青。很快,由于张春桥的卖力表现,江青逐渐将其引为心腹。

不久后,随着《海瑞罢官》的面世,江青想要找个笔杆子来批判剧作者吴晗,张春桥又为她推荐了姚文元,他们三人合起来写了那篇著名的《评新编历史剧<海瑞罢官>》。

正是这篇文章,在后来激荡起一场风暴,以至于后来的人们将其称为“导火索”。此后,张春桥的人生迎来大转折。

在通过江青垫起人生第二块砖后,张春桥遇到了第三个“贵人”,那就是毛主席。其实本来按照毛主席的意思,他要搞革命,可这和张春桥他们是完全不搭边的。

不过,就在毛主席想要批判历史剧《海瑞罢官》,进而巩固我们的文化阵地的时候,原来的五人小组成员不仅没有动作,还对姚文元的文章进行了反对和抵制。

在毛主席看来,五人组成员已经不适合再做这件事了,他干脆就撤销了以彭真为代表的旧五人组,重新成立了一个新的革命小组,这才给了江青和张春桥等人机会。

从此以后,张春桥进入了中央部门,而他此后就一门心思在琢磨毛主席的想法,希望通过逢迎毛主席来升官。

很早开始,张春桥就知道毛主席对柯庆施十分倚重和信任,因此在柯老身边做行政秘书的时候,张春桥就经常套柯老的话,以此了解毛主席。

后来进了京,张春桥依旧维持着与柯老的联系,并借着从柯老那得来的信息判断毛主席的心理动态。

凭据对毛主席心思的琢磨,张春桥写成了一篇《破除资产阶级的法权思想》,这篇文章果然受到毛主席的赞赏,毛主席甚至亲自为其撰写了编者按。

从此以后,张春桥真正走进了毛主席的视野,在这里我们也就看明白了,张春桥能够发迹,很大程度上得益于其对形势的判断和对关键人物的研究,这最终帮助他坐上了“火箭”。

但是,这种取巧行为本身蕴藏着巨大的危机,人可以凭着涨潮的机会独立潮头,但潮退后又该怎么办呢?当实力与地位不相称,任何人都难以长久保持那份地位。

1976年10月6日,也就是在毛主席逝世不久后,在华国锋、叶剑英、王东兴国等人的决策和指挥下,一举粉碎了江青等人的势力,曾煊赫一时的张春桥也沦为了阶下囚。

而在整个事件过程中,汪东兴发挥了重要的作用,这位曾陪伴毛主席近三十年的中央警卫部队首长,在历史的关键点上,再次为毛主席了却了一桩遗愿。

然而,关于当年的事情,汪东兴始终不曾详谈,还是在别人的回忆中,人们才了解到了个中真相。

据华国锋和李先念回忆,在毛主席追悼会的两天前,大家就聚在办公室里商议如何处置江青一伙。

当时,吴德同志建议用开会的方式和平解决问题,但李先念以赫鲁晓夫的例子做了反驳。最终,大家权衡再三还是认为 “隔离审查”的办法是最好的。

在确定好方针政策后,就是怎么执行了,而这就是由华国锋和李先念、汪东兴一起商谈,并决定由汪东兴和吴德一起实施。

在具体分工上,汪东兴主要针对中南海内的江青、张春桥等四人,而吴德则负责中南海外的迟群、谢静宜等人。

为了完成好这项任务,汪东兴找到了曾是毛主席警卫员的中央办公厅副主任张耀祠以及中央警卫局副局长武健华,由他们在被誉为是“红宫禁卫”的8341部队中挑选五十名精锐官兵来执行任务,至于吴德则联络了北京卫戍部队。

除了直接抓人的汪东兴和吴德,耿飚负责管控中央人民广播电台等媒体,叶剑英负责联络高层将领和政坛元老,他们都为行动的展开做好了准备。

罗网已成,只等飞雀,而在此精细布置下,整个抓捕行动进行地异常顺利,在半个小时内一干人等就被缉拿到案,全程没有引起大的骚动。

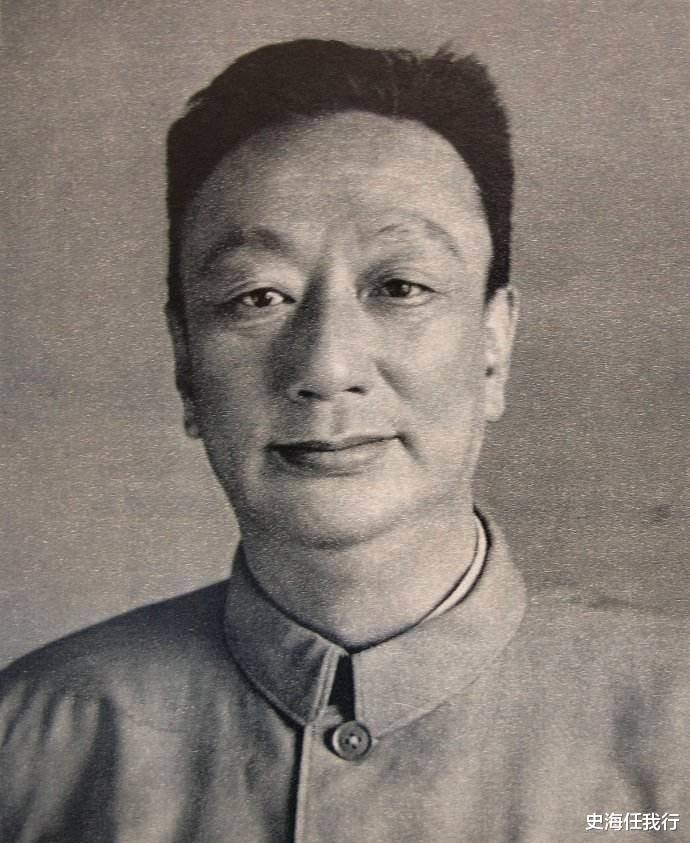

而在抓捕过程中,和激烈反抗的王洪文不同,张春桥表现地异常平静,就好像早已预见了自己的下场,当时便束手就擒。

张春桥的平静表现很大程度上源于他对自己前途命运的判断,在他女儿后来的发言中,人们也感受到了这一点。

张春桥的女儿叫张维维,她曾在1976年张春桥被捕后去看望过自己的父亲。当时,张维维问他:“那你怎么办?”

张春桥很平静地说:“我还能怎么办?千刀万剐呗。”

张维维再问:“那我们怎么办?”

此时,沉默了一会的张春桥才有些怜惜地说:“我也不知道,谁叫你是张春桥的女儿。”

张春桥对自己的结局绝对是有预想的,在张维维的其他发言中,还提供了一些信息。

据张维维说,张春桥曾对她讲:“哪一块革命根据地是我开辟的?哪一支军队是我带出来的?哪一场战役是我打下来的?”

可见,张春桥对自己以取巧方式升迁并掌握大权有着清醒的认知,他明确知道自己的地位是不稳固的。

正是在这种危机感下,张春桥在被捕前几年里的行为就很怪异,比如他的保险柜里从来不放文件,以及出门后回来一定会倒掉自己杯子里的水,可见他时刻都在防备着别人。可他到底在防备谁呢?

张维维说是汪东兴,因为张春桥曾对她说:“汪东兴是毛主席的贴身警卫,他迟早会向我动手。”

最让人惊讶的是,张春桥甚至已经想明白了自己会以何种方式退场,他对女儿说:“想要抓我,只需要他们开个会就行了,我是不能不去的”。

等到毛主席去世后,张春桥就曾对王洪文的秘书肖木讲:“毛主席现在去世了,你们是如何想的我不知道,但是我现在就是睡觉都穿着衣服,随时都准备着有事情发生。”

这种堪称预言家的言论向我们证明了张春桥尽管心地不纯,却是一个极度聪明与清醒的人。因而,等到事情真的发生了,张春桥的冷静表现也就不足为怪了。

在入狱后,张春桥也延续自己波澜不惊的作风,无论审查组怎么审问他,他都是一副冷水泡猪的态度,脸上挂着阴森的表情,然后一言不发。在十名主犯中,他是唯一一个一直保持沉默的。

不过,张春桥也不是完全没开过口,他曾在给中央的信中说过这么一句话:“未经我签字的材料,我不能承认对处理我被审查案件的有效性。”

此时的张春桥完全秉承了不说话、不看文件、不签字的“三不主义”思想,成了案犯中的死硬分子,他只有在回监房后才会偷偷翻文件,其老奸巨猾的属性可谓显露无遗。

最终,在1981年,最高人民法院判处张春桥死刑,但缓期两年执行,此后历经减刑和保外就医,张春桥最终是在2005年病故。

“赤条条,来去无牵挂”,在人生的落寞时刻,张春桥反复吟诵着这首来自《红楼梦》的诗句,似乎心境已经无限通达。

我们不得不承认,张春桥是一个很有本事的人,他的心机之深沉、目光之毒辣、思虑之深远,是很多人永远无法企及。

这样的人,坏就坏在心术不正,无论是早期作为特务迫害革命人士,还是后来作为干部迫害自己的同志,他手上早已沾满鲜血,其罪行难以卒说,国家没有枪毙他,已经是最大的仁慈。

只是可叹,那些无辜被害死的人,那些被构陷而背负冤屈的人,却很难重获新生。