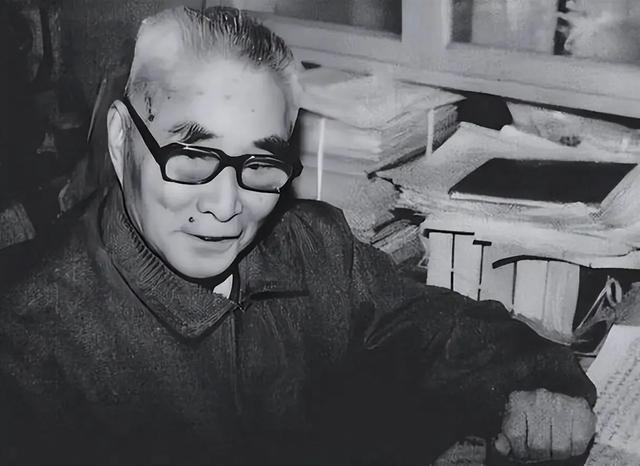

1975年三月,北京的功德林战犯管理处走出了一位七旬老人,这个老人,就是黄维。

此时的黄维与进入监狱前的模样相比,经历了翻天覆地的变化。

他本人的样貌有所变化,而他所了解的中国也有所变化。

在共产党和新中国政府的带领下,中国发生了翻天覆地的变化,这些事情,黄维多多少少是知道的,他心里面也只能承认,中国必须在共产党的带领下才能变得更好,国民党已经是腐朽的政权了。

黄维在功德林中度过了长达二十七年的岁月,就在离开功德林前不久,黄维还发生了一次危及性命的急病,而对于黄维危急的情况,政府下令一定要全力救助他,就是在政府高度关注下,黄维这才度过了难关。

在他走出了功德林之后,他的孩子们问他,有什么想做的。

黄维想了一想,然后说他想为两个人扫墓。

一个是已经不在的蒋介石,另一个,则是他年轻时候所感谢的方志敏大哥。

黄维想要给蒋介石扫墓,大家是理解的,因为蒋介石多年以来一直培养他,对他委以重任,但是黄维和方志敏又有什么关系呢,黄维为什么又想给方志敏扫墓呢?

其实黄维当年,是受过方志敏的恩情的。

黄维,在1904年2月13日生于江西贵溪盛源乡黄家村一户殷实人家,他的家境虽不至豪富,却足以供他求学。

1918年,年仅14岁的他以优异成绩考入江西省立第四师范学校,开始五年制学业,那时的他初离乡土,带着少年懵懂与对未来的憧憬。

还在开学不久,他在校园认识了一位改变他人生命运的重要人物,这个人物就是方志敏。

黄维在江西省立第四师范偶遇来自赣东北的同乡方志敏,方志敏比他年长四岁,1914年已入校,而且学识深厚,言谈间流露超乎年龄的成熟,因为黄维思维敏捷,他对黄维关怀备至,在课业的问题上耐心指点,生活上细致照料。

方志敏对黄维如兄长般温暖,这种温暖,也打动了这个新入学的小乡亲。

两人的友谊在思想交流中逐渐升华。

某日,黄维在方志敏宿舍翻阅《新青年》《向导》等进步书刊,被陈独秀关于打倒军阀、民族解放的论述深深吸引。

他好奇地问:

“这些书能随便看吗?”

方志敏淡然一笑:

“先生们鼓励多读,学校里不少人看,你想读就拿去。”

黄维对这些革命思想的书籍爱不释手,他常与方志敏探讨国家命运,忧虑军阀混战、民不聊生的现状。

有一次,他问方志敏:

“方大哥,毕业后你有何打算?”

方志敏目光坚定:

“投笔从戎,去广州随孙中山先生救国救民!”

这番豪言在黄维心中留下深刻印记,他对方志敏的敬仰愈发浓厚,暗暗萌生追随的志向。

1922年初,黄维从师范毕业,返回贵溪担任国文教员,课堂上,他教学生识字作文,心中却常浮现方志敏的教诲。

而当时军阀割据、列强侵凌的时局让他难以安于书斋生活,1923年,两封来自广州的同学来信点燃了他的热情,信中提及孙中山筹办黄埔军校,上海设有招生点,邀他报考,并叮嘱先到南昌找方志敏。

信中写道:

“有志青年当为国效力,勿失良机。”

这封信如春风拂面,本就被革命思想启蒙过的黄维,一刻也待不住了,他认为自己就应该把生命奉献在革命事业上,于是乎,他决心告别平静岁月,投身更广阔的天地。

他一边暗中准备,一边说服老母亲,终于在1924年初踏上征途。

1924年初,黄维独自来到南昌,带着同学的嘱托寻找方志敏。

他初到这座城市,无暇欣赏街景,直奔火车站售票厅查看车次,也是在这个时候,他忽然发现火车站聚集了很多人,他往人潮的地方走去,这时他才看到,原来是有人在这里演讲,而演讲的人让他意想不到,这个人就是方志敏。

方志敏瘦高的身影在人群中尤为醒目,他挥臂高呼:

“军阀不管百姓死活,列强入侵,国衰民弱,我们要打倒军阀,驱逐列强!”

黄维听罢心潮澎湃,九年未见的故人重逢,他挤过人群喊道:

“方大哥!”

方志敏一愣,随即拥抱他,热切问:

“你怎么来了?”

黄维道出原委:

“同学让我找你,一起考黄埔军校。”

方志敏沉吟片刻,欣然应允:

“这是好事,我们即刻动身。”

两人当即启程,赶往上海。

抵达上海后,方志敏凭熟人关系为黄维安排食宿,带他找到招生点,和中国的其他地方不一样,上海的繁华让黄维目不暇接,他感叹道:

“真是个大世界!”

方志敏却叹息:

“可惜这地方被军阀霸占,若归人民所有,该多好。”

而他们的报名有个小插曲,当时的黄埔军校是否开办,还是一个不确定的事情,所以他们在上海居住的过程中,每天都拿着为数不多的路费,在这里等待,随着旅费渐尽,黄维陷入进退两难的境地。

他是不愿意返回家乡的,但也看不到死守的希望,深思熟虑之后,他还是决定留下等待,在方志敏协助下,于三星制铁厂做小工谋生。

在厂里工作的时候,一个叫张师傅的工人对黄维耐心指导,他从生疏到熟练,三个月后渐适应体力劳动,干得认真卖力,颇受师傅喜爱。

正当他融入新生活时,黄埔招生消息传来。他与方志敏一同报考,通过初试。

但是,当录取通知书到手的次日,方志敏突然告别:

“黄老弟,我有些事未完,你先去广州复试,我随后再会。”

当时的黄维虽感疑惑,未多追问,因为方志敏参加了许多革命工作,黄维知道方志敏是有事业的,就这样,两人依依惜别。

汽笛长鸣,黄维独自登上前往广州的轮船,心中百感交集,船行黄浦江上,他望着江水,回想方志敏的热诚与智慧,心中五味杂陈。

但他当时未料到,方志敏之所以会离去,是因为方志敏受到了我党中央的指派,已秘密返回江西,投身农民运动,创建赣东北根据地。

此后,方志敏领导弋阳横峰起义,建立红10军。

而黄维通过复试,于1924年5月5日入学黄埔军校一期,与同乡桂永清成为同学。

开学时,桂永清问:

“方志敏怎么没来?”

黄维茫然:

“他说办完事就来,谁知没了影。”

随后的学业繁忙,黄维也只能把精力投身在学习中,跟方志敏彻底失去联系。

黄埔毕业后,黄维参加北伐,表现出了令蒋介石满意的才华,在1927年“四一二”政变后,他追随蒋介石,参与“围剿”红军,这一刻,黄维与方志敏的道路彻底分岔。

1934年11月,方志敏率红10军北上抗日先遣队,遭国民党军阻击被俘,1935年8月在南昌英勇就义,年仅36岁。

另一方面,黄维在国民党军中步步高升,历任要职,至1948年12月,以第12兵团司令官身份率部参与淮海战役,最终被解放军俘虏。

被俘后,黄维被送往北京功德林监狱,后转至抚顺战犯管理所,度过27年改造岁月。

这期间,他从抗拒到反思,逐渐接受新思想,1975年3月,他获特赦,成为新中国公民。

1975年特赦后,黄维以73岁之龄重获自由,1977年10月,他参加国庆28周年观礼后,由小女儿慧南陪同南下考察。

在南昌革命烈士纪念馆,他翻阅烈士名册,见众多黄埔同窗与师长姓名,叹道:

“许多人为人民献身,我却活着,真是历史的讽刺。”

他临时起意,执意前往方志敏烈士墓,陪同人员劝他休息,他坚持:

“今日必去。”

慧南知父亲倔强,无奈点头。

当黄维到了方志敏的墓前的时候,已经是夕阳西斜了,黄维伫立墓前,墓碑上的“方志敏烈士”字样在松柏掩映下肃然庄重。

他深深鞠躬,三次低头,眼眶湿润,低声道:

“方大哥,我是黄维。50多年前,你指引我考黄埔,望我为国效力,我却为反动派卖命,对不起你……”

他哽咽难言,停顿片刻,继续说道:

“共产党未惩治我,反让我新生。我虽年老,只要有一息尚存,愿为祖国尽一份力。”

秋风拂过白发,他久久凝望墓碑,几步一回头,直至身影渐远,慧南递上手帕,轻劝:

“爸爸,我们回去吧。”

他似未闻,兀自沉浸在回忆中。

他曾追随方志敏的脚步,从校园到黄埔,却因选择不同成为敌手,27年的改造,让他从国民党将领转变为新中国公民,最终在墓前完成内心的和解。

如果方志敏这个时候能跟他说一句话,那么大概率会回应他:

“不管你后来变得怎么样,当年我是真的把你当弟弟了”。