在民国时期,黄埔军校可以说是中国革命孕育军事人才最突出的地方之一,而蒋介石也就是因为担任黄埔军校的校长培养出了大量的黄埔嫡系,这才让在军事才能上,本来就比较短板的蒋介石,在中原大战中获得胜利,并且在抗日战争时期,成为全国的最高军事统帅。

蒋介石能成为黄埔军校的校长,有很大一部分原因,是因为孙中山先生的钦点。

可事实上,在孙中山先生的眼中,最适合担任黄埔军校校长的,并不是蒋介石,而是谭延闿,而且蒋介石能够被孙中山先生任命,也是因为谭延闿的推荐。

成为黄埔军校的校长,可以说直接改变了蒋介石的人生命运,那么除了担任黄埔军校的校长以外,蒋介石在追求权力的道路上,还做了一件让他受益颇多的事情,那就是迎娶宋美龄,以此获得了大量的政治资本。

宋美龄背后的宋氏家族,在民国时期影响巨大,所以给蒋介石带来了巨大的助力。

可鲜为人知的是,宋美龄当年并不太愿意嫁给蒋介石,因为蒋介石早就已经有了家庭,早在蒋介石之前,宋美龄与谭延闿之间也有过一些可以发生的感情,也是因为谭延闿单方面的“拒绝”,宋美龄后来才嫁给了蒋介石。

从黄埔军校与宋美龄的婚姻两个角度来说,谭延闿等于是把两大政治助力全部让了出去,这才有了后来的蒋介石,如果当年他没有把这两样东西让出去,那么他可能就是后来的蒋介石,或许会比蒋介石做得更好,最起码也是民国时期的最高领袖之一。

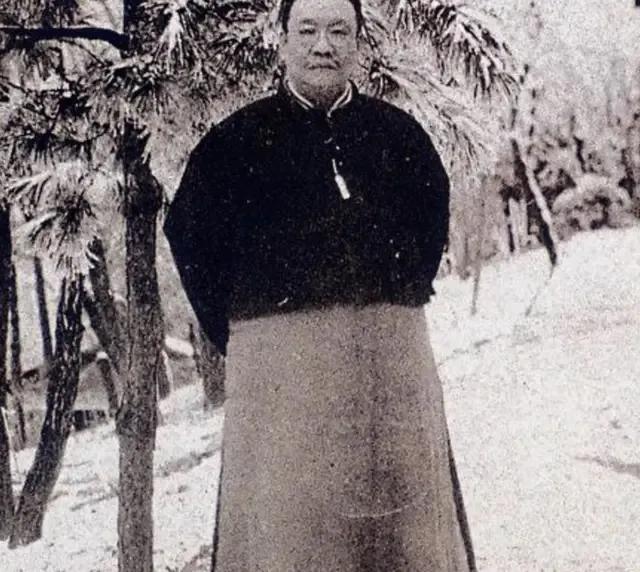

谭延闿于1880年1月25日出生于湖南茶陵县高陇镇石床村,出身官宦世家。

其父谭钟麟历任陕西巡抚、陕甘总督、闽浙总督及两广总督,家族世代书香,声望显赫,光绪十一年(1885),年仅五岁的谭延闿入私塾读书,师从安化宿儒黄凤歧。

黄凤歧学问渊博,不仅精通经史章句,还擅剑术,据传能够一掌劈断三尺叠砖。

所以这给谭延闿的人生带来了巨大的冲击,这种独特的教育,让谭延闿在研习经书之余,偷偷学得这一硬功夫。

长大的过程中,谭延闿又跟随他的父亲在校场习骑马射箭,为日后展现武艺埋下伏笔,光绪十八年,他入府学深造,1897年获优贡生资格,学术根基日益深厚。

1904年春,谭延闿参加开封会试,以卓越才华名列第一,七月殿试再夺魁首,成为清代湖南首位会元,填补二百余年空白,时年24岁。朝廷授其翰林院编修,他自此步入仕途。

同年,清廷推行“新政”,他回到湖南,积极投身教育革新,他应邀参观私立明德学堂,当场捐银一千元,又承诺每年资助英语教员薪金一千元,这些款项皆由变卖夫人方氏首饰所得,慷慨之举赢得当地士绅一致赞誉,明德学堂由新派人物胡元倓创办,是革命活动的重要据点,谭延闿曾在此掩护黄兴脱险。

他还担任长沙中路师范学堂(后改为湖南第一师范学校,也就是毛主席的母校)监督、湖南教育会会长,创立简易师范学堂,为湖南教育注入新风。

立宪运动兴起后,谭延闿转向政治舞台。

光绪三十三年,他参与组织湖南宪政公会,倡导改良,第二年,湖南巡抚委任他为筹办省咨议局会办之一。

1909年,谭延闿当选省咨议局议长,成为湖南立宪派领袖,同年7月,他与龙璋等人设立湖南铁路股东共济会事务所,反对清廷借外债筑路的铁路国有政策,主张维护地方权益。

1910年的时候,他前往北京参加全国立宪派第三次请愿,要求缩短预备立宪期限,速开国会,清廷遂设资政院,他被推为议员,1911年,他参加各省咨议局联合会第二次会议,当选联合会议主席,与汤化龙等人发起宪友会,任湖南宪友会干事。

这一时期的谭延闿,以科举才华为依托,以改良为志向,在清末政坛崭露锋芒。

1911年10月10日,武昌起义爆发,湖南迅速响应,10月22日,长沙起义胜利,革命党人焦达峰、陈作新被推为正副都督,但立宪派对此不满,想要推谭延闿为都督,在一开始,谭延闿却表示“今非争都督之时”,主张合力维持秩序。

但是没过半个月,在10月31日,焦、陈两人遇害,局势混乱,同盟会成员谭人凤及绅士们推举谭延闿为都督。

谭延闿这才上任。

他上任后,下令礼葬焦陈,发恤银一万两,亲往灵前致哀,以安抚人心,又提出“文明革命”主张,希与士绅、军界合作稳定局面。

在革命年代,谭延闿可以说是最年轻的革命领袖之一,湖南作为革命人才辈出之地,谭延闿成为湖南革命党人的领袖,可见其地位之高。

既然担任了湖南的都督,为稳固地位,谭延闿展现了隐藏的实力。

一日,他邀湘军五位师长至教育大操场赛马。将领们见他矮胖身材,颇感轻视,赛程规定五十圈,十圈时他的马不快不慢,二十圈后多位军官陆续退赛,而谭延闿的马却昂首飞驰,至终点仅剩他一骑,观者无不惊叹。

又有一次,广西藩司王芝祥率湘桂联军路过长沙,在小吴门外校场打靶,王连中八枪,众皆喝彩,王芝祥请谭延闿一试,他接枪连发十响,枪枪命中红心,王芝祥连声称赞,他谦称献丑,这两场表演,皆源自少年时随父习骑射的积累,让将士再不敢小觑这位“书呆子”。

1912年3月,袁世凯任临时大总统,谭延闿通电拥护,7月获正式任命为湖南都督。

8月,同盟会改组为国民党,他加入并于9月任湖南支部长,不久之后,黄兴、宋教仁回到湖南,对于这两位革命党领袖,他组织盛大欢迎会,为“开国元勋”。

不过谭延闿对于袁世凯的态度,并没有表面上那么好,他也知道革命党人不可能坐视守旧派的袁世凯祸乱江山。

1913年7月,孙中山先生发动二次革命,他受革命党人推动于25日宣布湖南独立,却于8月13日取消,向袁世凯请罪,称“独立水到渠成,取消瓜熟蒂落”,将责任推卸一空。

谭延闿是有着很高政治智慧的,不过二次革命随后也失败了,谭延闿还差点背上四年的牢狱之灾,所幸的是有人为他做担保,这才免于牢狱之灾。

而在二次革命失利后,谭延闿暂居上海,静观时局。

1916年5月,护国战争结束,汤芗铭被逐,湖南军政各界推黄兴为督军,黄兴却辞谢了,而后推荐此前与他交好的谭延闿。

8月,谭延闿再任湖南督军兼省长,提出兴办实业,设立湖南实业科,创办金工厂、陆军工厂、省农事试验场、模范制丝厂、茶叶讲习所,开办陆军讲武堂和邮电学校,又发布训令发展农业。

他拨款修筑长潭军用公路,虽因汤芗铭入省停工,复任后继续推进,至1921年竣工,成为湖南公路之始。

他顺应新文化运动,接受毛泽东等进步学生要求,委易培基兼任湖南第一师范校长,推动教育复苏。

但是在1917年8月,北洋政府改派傅良佐为督军,他不愿空担省长之名,9月以省亲为由辞职回茶陵,微服离湘,结束第二次湖南都督的职旅。

1918年3月,皖系张敬尧任湖南督军,激起民怨,6月,谭延闿在桂系陆荣廷支持下由上海至零陵,重任湖南督军,这是他第三次掌握湖南的军事大权,在这个时候,谭延闿的政治态度已经不再暧昧了,于是在7月,他将督府移驻郴州,与北军对峙。

1921年,孙中山在桂林设北伐大本营,谭延闿在沪筹饷数十万两相助,1922年,他通过周震麟介绍重入国民党,11月变卖田宅得款五万元捐作军费,随孙中山由沪抵粤,任大元帅大本营内政部长、建设部长。

自此,谭延闿已经走上了革命中央的道路。

1923年8月9日,他任湖南省长兼湘军总司令,率部讨伐赵恒惕,11月底回师平陈炯明叛乱,任湘军总司令兼大本营秘书长,成为了孙中山眼中最为得力的助手之一。

1924年1月,国民党一大召开,他当选中央执行委员会常委,9月,谭延闿担任建国军北伐总司令,率部入赣,11月在吉安败于方本仁军,退驻北江,在韶关设湘军整理处整编部队,又设湘军讲武堂培训军官。

也是在这一年,孙中山先生找到谭延闿,希望让谭延闿担任黄埔军校的校长,谭延闿对此却拒绝了,而后推荐了蒋介石。

1925年3月12日,孙中山病逝,他与胡汉民等人通电遵遗志,5月率部平定杨希闵、刘震寰叛乱,7月任国民政府常委兼军事委员会委员,所部改编为国民革命军第二军,他兼军长,李富春任党代表。

所以在整个国民党之中,谭延闿当时的地位丝毫不亚于蒋介石,甚至要比蒋介石更高,谭延闿不仅比蒋介石年长,而且还要比蒋介石革命的时间更长。

蒋介石后来能够与宋美龄结为夫妻,也少不了谭延闿的支持。

当年,谭延闯夫人方氏因难产病逝于上海,家人因谭延闿与赵恒惕争权白热化,“迟迟不敢报”,直至一个多月后得知这一消息,谭悲痛不已,发誓“终生不复再娶”。

后来孙中山想作媒把小姨子宋美龄续配于他,谭延闿却婉言谢绝,但拜宋老太太为干娘,与宋美龄兄妹相称。

1927年,蒋介石与宋美龄谈婚时,遭到宋家诸人反对,蒋介石曾求谭延闫这位“畏三哥”出面说情,终于促成蒋宋结合。

1926年1月,国民党二大上,他再当选中央常委,2月赴梧州会晤李宗仁,促广西归顺,3月代理国民政府主席。

这个时候,谭延闿已经是国民政府最高的领袖之一了,而在革命的过程中,谭延闿与蒋介石之间的关系,也并没有之前那么亲密了。

因为蒋介石这个人野心很大,谭延闿看出了蒋介石跟孙中山的革命理念完全不同,所以在1927年3月10日至17日,他主持二届三中全会,进行了削弱蒋介石权力的工作,他则是当选中央常委等多项要职。

4月,蒋发动“四·一二”政变,他未奉行“清党”,还帮助萧劲光等人脱险,6月13日,他与邓演达等人签署《全国农协最近之训令》,保护工农组织。

8月13日,蒋介石下野,谭延闿后来雨李宗仁等在庐山筹划宁汉合流,9月15日任国民党中央特别委员会主席。

1928年2月2日,国民党二届四中全会召开,蒋介石复出,因为此前谭延闿还是帮助过蒋介石,蒋介石投桃报李,推荐谭延闿为国民政府主席。

不过在不久之后,蒋介石站稳了脚跟,就对政府改组为五院制,蒋介石自己担任主席,他退任行政院长。

1929年3月,国民党三大上,他再当选中央执行委员,在新军阀混战中,他代理主席,调和派系,被胡汉民喻为“药中甘草”。

其实谭延闿这个人在中国的革命道路上,显然还有很长的路可以走,但可惜的是、1930年9月22日,他因脑溢血卒于南京,年仅50岁。

当蒋介石知道这个消息的时候,即便跟谭延闿之间的关系很复杂,都还是神伤了很久。

1931年的9月,蒋介石为其举行国葬,葬于紫金山灵谷寺侧,墓制宏伟,仅逊中山陵,蒋挽联称其“一片赤心在党国”。

胡汉民赞其“和气春风在眼中”。

可是当时有一些地方小报则以“混”“滚”讽之:

“大吃大喝,大到院长,东滚西滚,滚进棺材。”

谭延闿这位在民国时期极具传奇的人物,也在不同的声音中,为自己的人生剧场,悄悄地拉下帷幕。