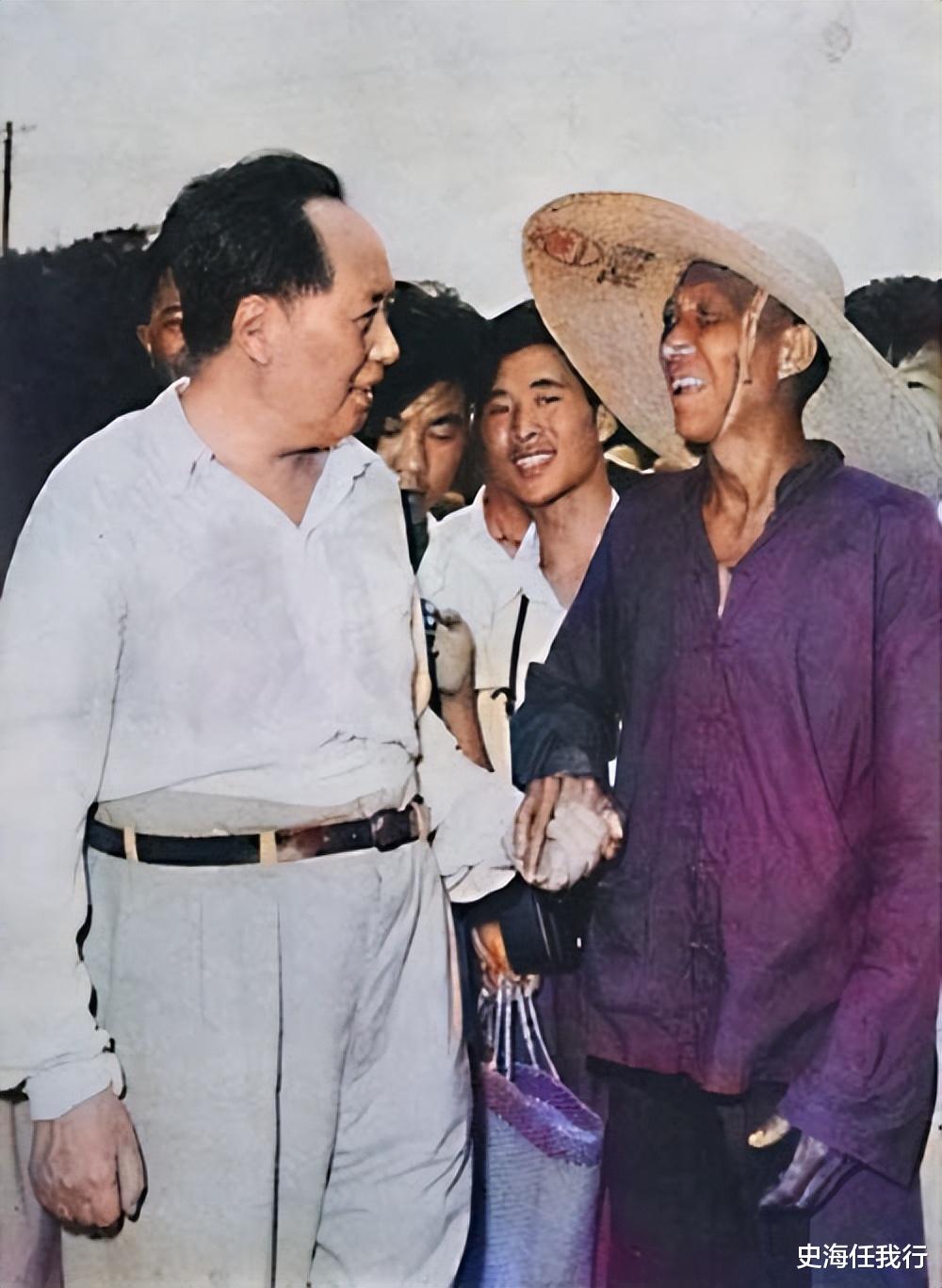

自从参加革命战争以后,毛主席有三十余年不曾归乡,而他首次回乡也已经是1959年的事情了。当年毛主席回老家,主要就是为父母整理坟茔以及探访亲友。

出于对父母的挂念,没几年毛主席就再次回到湖南,虽然他自己没有时间去扫墓,但还是派自己的女儿李敏前往代为料理。

可就是在这次扫墓的过程中,李敏意外听到了家乡人对父亲的骂声,这又是为什么呢?

李敏是毛主席的长女,是毛主席和贺子珍所生,而她就出生在1936年的延安。

李敏作为湖南人的后代,人生的前四年是在延安度过的,而后她又被父亲送到了苏联与母亲生活,在莫斯科郊外的国际儿童院度过了七年时光,至1947年才回国,并在哈尔滨暂住。

至于李敏与父亲的重逢,则已经是建国前夕的事情了,此后的她也就和父亲一起生活在北京。

就此而言,李敏在她的整个青少年时期,都不曾与故乡湖南有着太多的瓜葛,甚至于说其他城市更像是她的故乡。

但在六十年代初,已经是二十好几的大姑娘的李敏终于与素未谋面的故乡有了第一次重逢。

那时,毛主席因为工作的缘故要去湖南,而这次他带上了自己的女儿,其目的就是要让孩子认祖归宗。

可等真到了湖南,毛主席却被公务完全缠住,无法脱身回家。无奈之下,毛主席只好让李敏独自去韶山为爷爷奶奶扫墓。

李敏此前从未回去过,她在家乡不会有什么熟人,也谈不上有谁认识她。因此,毛主席干脆就要求她“低调”前往,不要惊动地方政府,不要麻烦亲戚故人。

李敏就是这样做的,她只是在别人的指引下来到位于虎歇坪的毛家祖坟,然后为爷爷奶奶祭扫。

这一切,与平常人家祭祖并无二致,也没有发生什么特别的事情。反倒是祭扫结束后,李敏在回去的路上意外遇到了两个当地的农户,而他们操着一口方言,嘟嘟囔囔的说着什么。

李敏虽然不是从小长在湖南,但毛主席毕竟是湖南土生土长的,而且那时候也不流行普通话,毛主席的韶山口音也很重,所以李敏半听半猜也能明白一些。

这时,李敏却有些错愕了,因为她分明听到两个农户在讨论毛主席,而且是在骂人。

对于农户的话,李敏一时间有些难以接受,毕竟她的印象中大家从来都是称赞毛主席,几曾有人直接谩骂?

但李敏并没有因此说什么,只是把这些话记在了心里,等到她回到长沙见到父亲,才将此事说了出来。出乎李敏的预料,毛主席并没有生气,但他的表情很凝重,整个人一副若有所思的样子。

过了几天,毛主席的专列离开了长沙。在火车上,毛主席问迎面而来的服务生姚淑贤:“小姚,娇娇回家给爷爷奶奶扫墓的时候,听到有人骂我。”

姚淑贤一听,立即说:“肯定是敌对势力!”姚淑贤虽然只是一个服务生,但她毕竟是为领袖服务,每天接触的都是中央和地方的领导,这些人何尝会说毛主席的坏话,所以她也就自然而然地认为是敌对分子捣乱了。

毛主席在听了她的话后,先是笑了一会,旋即严肃地说:“有人唾骂是正常的,没人唾骂才是不正常的。唾骂我的也不一定就是敌对势力,因为我并不是一贯正确。毛泽东也是人,人都有犯错的时候,犯错了就会有人唾骂,这才是正常的。”

由此可见,毛主席并没有因为有人骂他就生气,也没有因为身边人维护他而高兴,他只是在反思,寻找自己的得失,这正是他身为一代伟人的气度与风范。

那么,农户究竟是因为什么而唾骂毛主席呢?其实只要联系一下时代背景和内容就不难猜出,当地的农民肯定是因为发生在五十年代末六十年代初的饥荒,也就是我们常说的“三年自然灾害”。

1956年,我党八大举行,这次会议后中央划分了一二线,毛主席以主席身份退到了二线,而刘少奇和邓小平两位同志在一线主持经济工作。也正是在那个时候,大跃进和农民公社化展开。

只要是学过中学历史就会清楚,这两个运动是我们新中国探索历史上的两个挫折,开展过程中出现了很多问题。

但这还没完,在1959年下半年到1962年上半年,我国又出现了“三年自然灾害”,这在当时引发了全国性的饥荒。

这个事件发生在1959年,我国出现了大面积的旱灾,多达四千多万公顷的土地遭遇严重灾情,且主要分布在山东、河南、四川、安徽、湖北、湖南、黑龙江等产粮区。

仅仅是一年有灾情还罢了,问题是连续三年灾情不但没有减缓,反而有扩大的趋势。灾情之下,仅河南、河北和山东三个产粮区的小麦就减产百分之五十,这对我们这样一个人口大国无疑是沉重的打击。

当时的中国还在探索建设阶段,说直白点还是个落后的农业国,抗灾能力实在太差了,这就导致了灾情的后果十分严重。

问题在于,灾情发生前的1958年是一个丰收年,全国范围内都结余了不少粮食,那怎么还会出现这么严重的灾情,那就要说人为因素了。

1958年是攒了不少粮食,但当时同时在搞公社化,到处都在吃大锅饭,大家伙放开肚皮吃,直接把库存吃没了。

还有就是大跃进时期,各地的产量指标都定的很高,以至于中央对粮食产量出现了误判,认为粮食既然这么多了也就不需要继续扩大种植了,反而在新的一年缩减了种植规模,这导致1959年的粮食产量在遭遇减产和天灾的冲击后,比往年少了五百亿斤。

地方干部谎报产量带来的另一个恶果是中央增加了粮食的征购额,导致1959年比头一年的粮食征购量多了七百多亿斤。

这一减一加,地方存粮就要比往年少近一千三百亿斤,相当于1959年全国粮食产量的近三分之一。少了这么多粮食,农民能不饿肚子吗?农民又怎么能没有怨言?

问题已经出现,积极处理也不失为亡羊补牢。事实上,早在1959年危机发生之初,邓小平同志就在会议中说:“农业方面,还要搞点措施,多种点地瓜还是必要的。”

而在危机全面爆发后,包括毛主席和邓小平同志在内的一众领导人又拿出全力组织粮食调运、大力从国外进口粮食、调整农业与工业的比重、大力建设农业灌溉设施等一系列措施,这些都对缓和灾情意义重大,最终帮助我们度过了难关。

这里面必须要提说的一点是,在整个三年自然灾害期间,山西省对灾情的控制工作做的最好。

之所以如此,是因为山西省在灾情一开始就出台了一系列政策,如“遭灾减免,增产不增购”以及撤掉公共食堂等等措施,而这最终让山西在困难面前呈现斗志高昂的面貌,其成绩得到了毛主席的高度肯定。

山西能做到这一点,是和省委书记陶鲁笳的努力分不开的,而他作为毛主席的学生,在灾情期间始终是以毛主席的“实事求是,调查研究,群众路线”等为准则,忠实地贯彻着毛主席的思想路线,这与河南、安徽、四川等地有着根本差异。

灾情过去了,但错误毕竟已经铸成,虽然我们说这个事情的责任并不在毛主席,也不在某个个人,但身为国家主席,他又怎能不内疚和心痛。

因而,大家也就能理解了,为什么毛主席在得知家乡有人骂他后,会表现地如此平静。外表平静的背后,往往内心已经是惊涛骇浪,毛主席的心里想必也是心绪复杂,只是他不轻易说而已。

就被骂这件事,毛主席也不是第一次经历了,早在1941年就发生过一次类似的事情。那会儿正是抗战时期,而党中央就驻扎在延安,各种军政文教人员聚集在一起,规模十分庞大,而他们主要靠当地百姓交公粮而生存。

本来红军在进入陕北后,给贫苦农民分配了土地,大家是乐意交公粮来回馈红军的。但时间进入四十年代后,事情就不一样了。

国民党五中全会后,确定了反共政策,胡宗南调集了近三十万大军围攻陕北,并切断了陕北的物资供应。起初,靠着当地的产出,边区政府还能正常运转。

但在1941年,一场旱灾的降临让陕北遭遇粮食危机,这时农民再交公粮的话负担就很重了。

不久后某一天,清涧县的一个农民在地里干活时被雷击中,人很快就没命了。家里的顶梁柱倒了,农民的妻子伍兰花在悲痛过后,也不得不承担起养育老人和三个孩子的重任。

这样情况下,也就别指望伍兰花完成公粮指标了。本来上级已经准备同意豁免伍兰花家的公粮指标了,但当地的征粮干部和她没有沟通好,以至于伍兰花把上门视察的干部当成抢粮的了,于是她便破口大骂,最后诅咒起了毛主席。

咒骂毛主席在当年可不是小事,伍兰花不但被抓了起来,还要被枪决。不过,一旦涉及枪决,就必须报告毛主席。

毛主席在知道这个案子后大为震惊,他赶忙找来了有关领导,并直言批评说:“伍兰花只因骂了我两句话,你们就要枪毙她。你们依的是哪条法律?你们这样随意扣押和处决人民,和国民党有什么区别?”

最后,毛主席下令释放了伍兰花,并亲自给她赔礼道歉。而在得知这件事因征粮而起后,毛主席就表态说:“大家反映征粮任务太重,我们必须减免一些。即使我们挨饿,也不能让群众挨饿。”

于是在接下来的时间里,中央就出台了相关政策,减免老百姓的公粮指标。至于缺少的粮食,则由部队自己去种,由此轰轰烈烈的大生产运动就在陕北广泛开展起来,就连毛主席自己也曾下地干活。

四十年代和六十年代发生的两起事件,还是具有极高地相似度的,都是由于粮食生产问题而引发的矛盾,毛主席作为最高领导人遭到了群众的批评。

正如毛主席所说,这两件事本身不算什么大事,毛主席本身也不会去和群众较真,反倒是这些声音的出现,一再地警醒着毛主席,让他在执政的过程中时刻坚守为人民服务的宗旨,以群众之是为是,认真听取群众的意见。

正是因为深知身为主席决不能脱离群众,毛主席后来就经常到延安各个地方走访,与群众攀谈交流。

即便是在北京时,毛主席也总是喜欢下基层视察工作,这也是他总是坐火车而不是飞机的原因,毕竟火车可以随走随停,毛主席可以尽可能地多去一些地方,多与当地的群众和官员交流。

不仅如此,六十年代的时候,毛主席还将自己身边的多位工作人员下放到基层,让他们在锻炼的同时向自己提供基层最真实的情况,而他则根据反馈进行相应的工作。这一切,都是有鉴于当年工作中的教训而做出的。

也就是在晚年的时候,毛主席才因为身体原因不能再像以前一样四处走动了,但我们相信他的那颗心还是一直挂念着老百姓的。

老子曾说:“治大国如烹小鲜”,可事实上像我们这样一个国土广袤而人口稠密的国家,治理难度之大很难想象,这就更需要一个高效的国家机器来做保证。

毛主席和那一代中央领导人在尽全力地实现一个新架构的国家治理模式,这是一条注定坎坷不平的道路,遭遇些许挫折也是可以预想的事情。

可不管怎么样,只要我们的党和人民团结起来,难关总是可以被战胜,前途也会是光明的。