著名影视剧《人民的名义》中,塑造了一个名叫祁同伟的贪官形象,而他的一个特点就是喜欢搞裙带关系,以至于被自己的老师嘲讽。

其实不用影视作品来表现大家也明白,总有一些腐败官员喜欢玩“走后门”那一套,还对此自鸣得意。

对于这个问题,不得不提及建国初的那一代革命先辈,他们中以毛主席为代表,很多人的做法都堪称楷模,值得如今的很多人去学习。

新中国第一代领导人集体,在私德问题上的做法可以说是为后世垂范,立下了一个好榜样。

就拿周总理来说,他就曾立下过十条家规,其中规定:晚辈不要专程来看他;亲属进京的住宿费由他承担;进京亲属一律到食堂就餐,该人如果还没有工作,那伙食费也由总理负担;亲属看戏不得购买招待券;不许请客送礼;不许动用公车;自己的事不要劳烦别人;生活要艰苦朴素;任何场合不得提及与自己的关系;不谋私利,不搞特殊化。

不光是周总理,还有刘少奇同志,他也有过类似的事情。当年很多刘家的亲戚都给刘少奇同志写信,要求进城、索求东西、请求安排工作,但都被刘少奇同志拒绝了。这些人还有怨言,迫使刘少奇同志不得不召集起大家开家庭会议做他们的思想工作。

还有朱德同志,他的后人就回忆说:“爷爷经常说:‘我不要不肖子孙,要革命事业的接班人,你们要接班不要接官’。”

直到临终前,朱德还叮嘱他的家人:“要做无产阶级!”

在众人之中,毛主席是不得不提的一个,他老人家在这一方面的作风也是堪称表率。关于毛主席的私德作风,其实可以概括为三句话:恋亲,但是重视家风养成;念旧,但是秉承君子之交;济亲,但是杜绝假公济私。

毛主席是一个感情十分丰富细腻的人,尤其是对自己的亲人,因而青年丧母、中年丧妻、晚年丧子三个事件对他的打击都非常大。

而对于其余的亲人,尤其是儿女,毛主席总是关怀备至,细心督导他们的成长学习。但不管如何爱护,毛主席对儿女的要求从来都是严格的,他一直要求他们要艰苦朴素,不搞特殊化。

当年毛岸英从苏联归来,毛主席不仅拒绝让他和自己同灶吃饭、让他不要再穿苏式军装和皮鞋,还将他派到了“农村大学”锻炼。

堂堂领袖的儿子,在苏联喝过洋墨水,还曾获得斯大林的战斗嘉奖,却在中国农村挑粪担水干农活。

后来毛岸英要和刘思齐结婚,毛主席也以刘思齐年龄还不够为由,硬是把他们的婚事拖到了建国后。

然后,毛主席就将婚后不到一年的毛岸英派到朝鲜战场上当翻译,结果毛岸英还牺牲了。毛主席后来是这样对别人说这件事:“谁让他是毛泽东的儿子。”

不仅是毛岸英,其他人在毛主席这里也得不到特别的宠爱。毛岸青在回国后,仅仅是在中宣部当翻译,他这一辈子也没当过什么官。

至于李敏和李讷两姐妹,建国时还是上初中的小姑娘,而她们被要求坐公交上下学,平时吃住都在学校,更不许说自己是主席的女儿。

在两人的婚姻大事上,毛主席也是鼓励她们自由恋爱,且不在意门户之别,于是除了李敏与孔从洲将军之子恋爱外,李讷起初则是嫁给了一个服务生。

工作与婚恋后的两个主席千金,日子都过得十分普通,她们住在北京老胡同的民居里,过着和工薪阶层一样的生活,也要为了生计东奔西走,李敏曾因生病差点走投无路,而李讷也一度到了自己推着板车拉煤拉菜的地步。

对待自己的儿女都这样,毛主席会对其他人更偏袒吗?显然不是的,但他的心里也有一把尺。

毛主席也曾和周总理以及刘少奇同志一样,面对过家乡亲人讨要东西的事情,这从建国之初就有了。

而在那个时候,毛主席的态度就很明确:要工作机会、要升学名额、要特别照顾,一概不给!为此,毛主席没少和儿子毛岸英一起给乡亲写信,一一婉拒他们的要求。

这些人里面,有一个叫文涧泉的,他是毛主席的表哥,也就是毛主席母亲的娘家人。

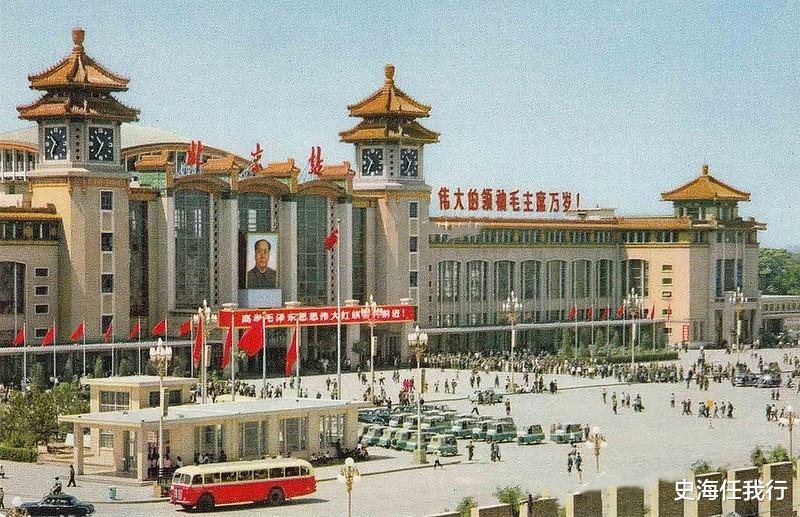

文涧泉与毛主席的交情也不错,当年他们还一起考察过农民运动。而在新中国成立后,文涧泉就多次进京“见世面”,并且不花一分钱。

文涧泉满以为自己的衣食住行所产生的费用都是国家报销的,毕竟主席是他表弟,可事实上这些钱都是从毛主席自己的稿费中出的。

北京去了这么多次,文涧泉有些腻了,提出要去上海看一看,他同时还要求安排自己的一个亲戚到北京读书。

这次,毛主席没有再惯着他,而是很明确地写信回绝说:“来京及去上海等地游览事,今年有所不便,请不要来。赵某求学事,我不便介绍,应另想法。”

这次被驳了面子,文涧泉却还没有意识到自身的错误,反而在后面再次来京时提出:“表弟,你给韶山老乡每人都做了一件长袍,就把我这个表兄忘了,也给我缝一件吧。”

毛主席推脱说:“现在每人平均只有一丈布票,哪来那么多布缝制长袍。”文涧泉再一次被拒绝,心中很不爽,最后毛主席不得不把自己的一件长袍转送于他。

不仅如此,文涧泉后来有一次要来北京,非要买一张飞机票体验一下,毛主席说:“坐飞机太贵了,还是坐火车吧”。

哪知文涧泉却说:“我就不信你堂堂国家主席买不起一张飞机票。”

这次毛主席也没有对他客气,很直接地就说了:“不是买不起,是国家现在正在搞建设,大家都要节约。我是主席,更要带好头!”

除了文涧泉之外,毛主席还有一个叫文运昌的表哥。说起来这个人对毛主席有着很大的恩情,当年若不是他力劝毛主席的父亲毛顺生,毛主席可能就无法入学读书,也就没有后来的事情了。

正因为恩情重,毛主席后来也邀请他来北京做客,而住了一段时间后,恰好几位同乡要回去,毛主席就准备让文运昌一起同行,可他却说:“我还没说要回去啊!”

或许是被这些表亲一而再的索求搞得有些烦了,毛主席这次生了气,撂下一句:“走不走由你,我不管了。”

相对于毛主席的重感情,能说出这样不留情面的话,说明他确实很不耐烦了,最后文运昌也是悻悻然地离开了北京。

当然,毛主席并非从此以后就不搭理亲戚故旧了,该行的情他一样都没有落下。甚至于说,亲戚之外的一些故旧,他也都尽到了心意。

这里面最具代表性的就是张干了,这个人曾经是湖南省立第一师范的校长,而因为学杂费上涨十元的事情,张干被毛主席发起的学生运动赶下了台。

在建国后,一次意外的机会让毛主席记起了张干,并对张干赞不绝口,说:“这个人办事果断,很有魄力,是个很有才干的人。”

而在得知张干一家六口如今生计艰难的时候,毛主席当即给湖南省主席写信,要他看在张干是教育界老人的份上,对他们一家给予照顾。

收到主席的信后,地方政府很快就给张干一家送去了六百斤大米和五十万元津贴,而张干在得知这份补助是毛主席特别嘱咐送来的后,一时间激动到两手颤抖,并立即回家提笔写信感谢。

要说明的是,建国初的货币是旧币,其与新币的汇率是一比一万,所以五十万元实际上只相当于后来的五十块,但对当时的人来说这已经足够一家人过一段时间舒心日子了。

一年后,毛主席再次邀请张干去北京,不仅请他及另外三位老师一起吃饭、游览,还送了很多生活用品以及一百五十万元旧币。并且,张干在回湖南后,还被任命为参事室顾问,参与一省政务。

以往毛主席对亲戚故旧,最多就是照顾其衣食,至于工作、学习请托一概不准,但这次却格外宽容,当然不是因为张干于毛主席有什么恩情,而是出于对知识分子的尊重,使人尽其用。

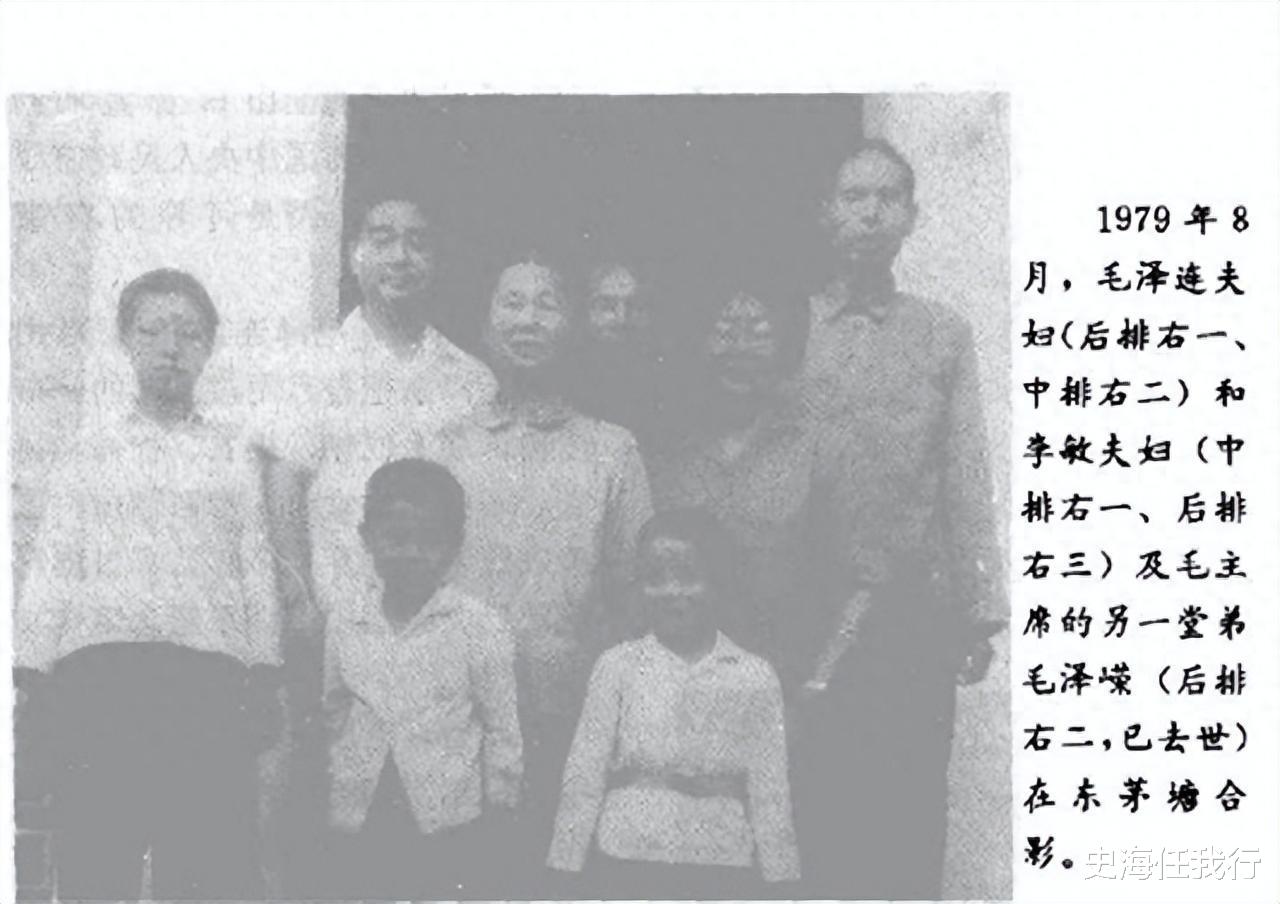

所以,此次事情并不算做毛主席在个人准则上的破例。要说破例,那还真有一次,而这个对象就是毛泽连。

听名字就知道,毛泽连必然是毛家人,而且和毛主席的关系很近。的确,毛泽连就是毛主席的弟弟,只不过是堂弟。

在韶山毛氏“泽”字辈中,毛主席排行老三,在他上面是他的两个亲生哥哥,只是他们很早就夭折了,因而毛主席才是实际上的同辈老大,但大家伙还是习惯叫他“三哥”。

至于毛泽连,他在同辈中排行第九,所以毛主席管他叫九弟,而他比毛主席小二十岁。

相比于“主席三哥”,毛泽连家要更穷一些,他的父亲早年得了肺痨去世了,而母亲也体弱多病,一家人的生计很艰难。

正是考虑到毛泽连一家生活困难,为人善良的毛主席母亲文七妹就把毛泽连的姐姐毛泽建过继到了自己膝下,这一层关系也让毛泽连家与毛主席家更亲近了一些。

因为年岁差异大,对自己一家十分照顾,再加上毛主席读书多,毛泽连对这个三哥是十分敬爱的。所以后来毛主席在老家闹革命的时候,毛泽连也兴冲冲地加入了儿童团,当起了一个小哨兵。谁也没想到,就是这个小哨兵,后来救了毛主席一命。

当年,毛主席在毛鉴公祠做农民运动宣传,湖南军阀赵恒锡派兵来抓人,毛泽连第一时间发现异常,并急忙通知毛主席转移。

毛主席逃走了,但毛泽连却在随后躲避追捕的过程中不慎被林子里的树枝划伤眼睛,因为没钱医治,他的左眼从此失明。打那以后,毛泽连也没法参军打仗了,只能留在老家种地,如此二十多年。

时间来到1949年,四野的军队南下至湖南,就有人来韶山探访毛主席的亲人。得知三哥如今已经是党派领袖后,毛泽连非常激动,而他随后也在组织的安排下前往北京看望毛主席。

得知毛泽连到京,毛主席也是非常兴奋,还在筹备政协会议的他于是抽时间在中南海接见了这位堂弟。

面对堂弟时,毛主席说:“你是泽连润发九弟吧?”

毛泽连点头回答:“我是润发呀。”

毛主席顿时也有些感慨了:“几十年不见了,都有些认不出来了。我很想念你们。你们来了,太好了!”说着,毛主席就安排毛泽连吃了顿便饭。

也是在餐桌上,毛主席才意识到毛泽连的左眼有问题,而在弄清原委后,他的神情更感伤了,于是又吩咐毛岸英饭后带他去协和医院看病。

毛泽连在医院住了一个多月,眼睛没治好,但感受到了主席浓浓地亲情,因为他的一切衣食住用都是毛主席开销的,毛主席的儿女还轮番来照顾他。

不过,相比于前面的文涧泉,毛泽连就要朴实多了,他自觉叨扰太久,不久后就主动要求回乡,而他也没多要什么,反倒是毛主席硬要塞给他一些物品和钱。

毛主席是清楚的,毛泽连一家的生活十分艰苦,已经到了连饭都吃不饱的地步,但他依旧告诫毛泽连:“你有困难不要麻烦政府,我今后能救济你就救济一点。”

于是,毛主席此后每年都要给毛泽连汇去两百元,补贴他们一家的生活。当地政府在知道这件事后,认为毛泽连也是为革命落下残疾的,应该给予适当照顾,于是就给他申请了每月三十元的津贴。

不过,此事不久就被毛主席叫停了,他还是不愿意为自己的亲人麻烦政府,只想着自己出力。

如此好些年,毛主席一直在给毛泽连汇款,同时邀请对方来京。毛泽连生平十一次进京,是毛家亲戚中进京次数最多的一个,可见毛主席对他的格外照顾。

但毛主席毕竟也已经是五六十岁的老人了,总有一天会无法照顾九弟,于是他又把这个责任托付给了自己的儿女,尤其是李敏和李讷姐妹。

毛主席要求她们,以后只要回湖南就要回老家去看看,照顾九叔的生活。后来在1966年,李敏还因为回了湖南却没有回老家而被毛主席狠批一顿。

当时间来到七十年代,毛主席已经是垂垂暮年,愈发感觉自己没有多少时间了,而他最挂念的还是这位九弟。

虽说有儿女在,可毛主席知道自己的孩子日子也不宽裕,未必能帮九弟多少。于是,垂暮之年的毛主席破天荒地拿起笔给湖南地方政府写了信,他在信中说:“我老了,请帮我照顾一下九弟......”

一生绝少为私事向公家开口的毛主席,终究是破了例。然后,他老人家在1976年溘然长逝,徒留一个九弟在老家呜咽流泪。

得益于政府与毛主席儿女的接济,毛泽连家的日子好歹是有了起色,但老人家始终记着毛主席的教导,从不过分要求,反而处处为毛主席的名声着想。而至1995年,毛泽连也离开了人世。

伟人们之所以伟大,就在于他们异于常人的眼界与胸怀,毛主席以及那一批革命先辈们,都始终坚守着自己作为革命党员的准则,不把私情凌驾于公理之上,这样的作风是十分值得后人学习的。

而在毛主席的故事中,固然他曾破过一次例,但我想每一个人都能理解他老人家的用心,反而更敬佩主席的为人。