1984年2月5日,粟裕大将与世长辞,全国人民都在为“战神”的离世而默默哀悼,要说最悲伤的,还要属原海军司令萧劲光。

此时萧劲光也已经81岁高龄,好友病逝的消息对他的打击很大,那段时间他常常看着窗外川流不息的车辆发呆,一坐就是一个下午。

为了缅怀粟裕,萧劲光写下了一篇悼念他的文章,文章详细的描述了粟裕光荣的一生。萧劲光原本打算将文章刊登在报刊上,让更多的人了解粟裕,但却出现了一个意外事件。

几天过后,秘书突然敲响了萧劲光卧室的门:“首长,报刊编辑说,文章中涉及到一些敏感话题,需要修改一下才能发表。”

萧劲光一把从秘书手中夺过了文章的原稿,只见文章有多处被用红色记号笔勾画,涉及到的内容无非是那点“陈芝麻烂谷子”的往事。

“现在人都没了!难道他们还不放过他吗?”萧劲光气的直发抖,狠狠的将稿子拍在了桌子上,秘书见状只好默默离开。

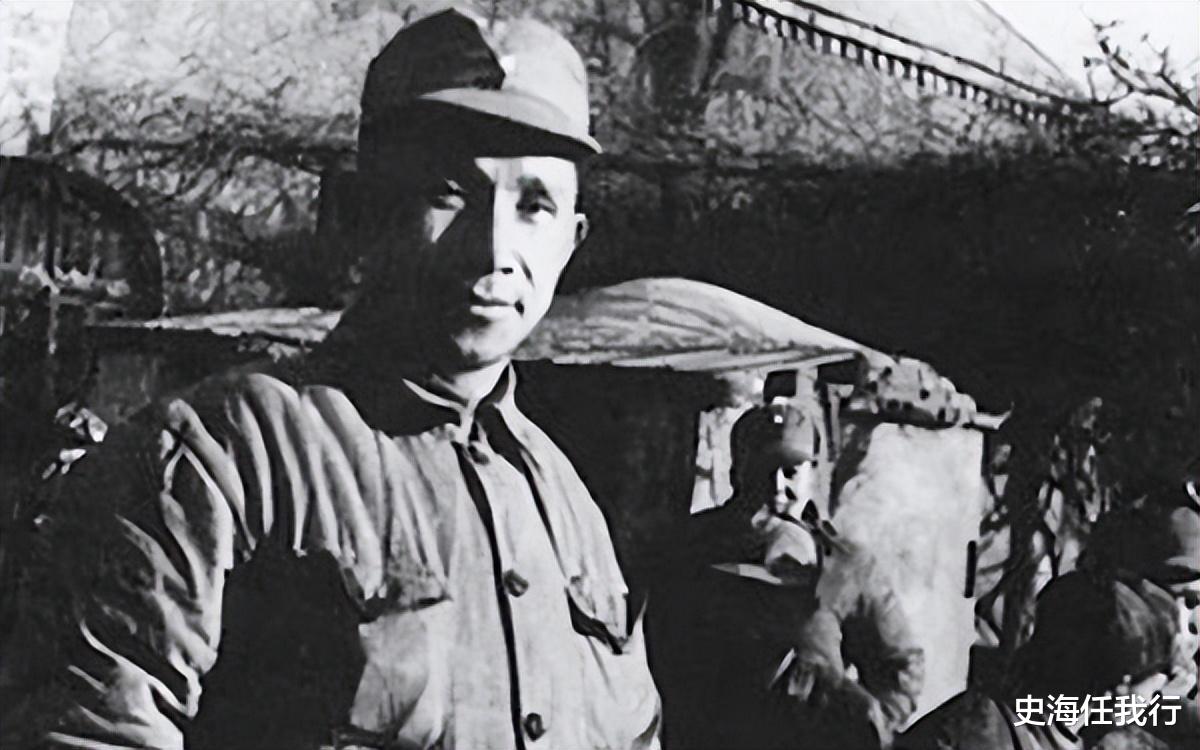

纵观粟裕的革命生涯,可以说是低开高走,南昌起义时还仅仅是叶挺麾下的一名学员班长,只用了二十年的时间便成长为了统帅四十万大军的将帅之才。而萧劲光无疑是粟裕革命历程的见证者。

萧劲光在党内的资历要比粟裕更深,粟裕还在师范学校读书时,萧劲光便已经开始参加反帝爱国运动。

1920年,萧劲光前往了上海,加入了“俄罗斯研究会”,熟练掌握俄语之后,萧劲光便跟随刘少奇、任弼时等人前往了苏联深造。

1924年列宁逝世,萧劲光还有幸获得了为其守灵的资格。同年,萧劲光被组织召回,在安源路矿工会工作。而此时的粟裕,才刚刚接触进步思想,直到南昌起义前,才正式入党。

由于大革命失败后,萧劲光再次被派往了苏联学习,所以粟裕参加革命前期,与萧劲光并没有太多交集。

1930年,萧劲光毕业回国,当时我党为了培养优秀干部,成立了中央军事政治学校。考虑到萧劲光的资历以及对马克思主义的深入研究,党组织决定让他来担任军政学校的校长。

为了协助萧劲光工作,已经在历次战斗中崭露头角的粟裕被调到了萧劲光身边。粟裕虽说沉默寡言,但心思缜密,做事非常细心,萧劲光对他的第一印象非常好。

但两人合作了仅一年,萧劲光便被调到了红五军团担任政委,但与粟裕一起工作的日子却让他格外怀念。

大概老天也想成人之美,两年之后,萧劲光和粟裕几乎同时被调到了红11军,萧劲光依然是政委,而粟裕则晋升为了参谋长。

1933年,湘军将领许克祥率兵进犯革命根据地,红11军在萧劲光的带领下迎击来犯敌军。许克祥部装备精良,我军被压制在一座高地之下。

关键时刻,粟裕带领警卫排从侧翼向敌军进攻,面对我军的两面夹击,许克祥部慌了阵脚,只能放弃阵地,狼狈逃窜。正当两军混战时,一颗流弹击中了粟裕的左臂动脉,顿时鲜血喷出了一米远。

“保护参谋长!卫生员在哪?快叫卫生员来!”萧劲光见粟裕中弹,发了疯似的大喊,径直的朝着粟裕跑去。

虽说我军成功将许克祥部击退,但是粟裕的伤势却不容乐观。由于医疗条件太差,伤口一度感染化脓。

军医发现粟裕左臂的坏死组织正在不断扩散,为了防止危及生命,军医提议对粟裕的左臂进行截肢。

一听自己要失去一只手臂,粟裕坚决反对:“没了一条胳膊,那以后还怎么打仗?与其让我变成个废人,还不如让我牺牲在冲锋的路上。”

在粟裕的反对下,军医只能放下了手中的锯。之后的日子里,军医每天都会帮粟裕切除坏死的组织。由于国民党对根据地的封锁,我军的麻醉剂非常稀缺,粟裕的所有手术都是在不打麻药的情况下进行的。

每次手术,粟裕都会疼的汗如雨下,但他始终未吭一声。这一切萧劲光都看在眼里,他越发的敬佩这个意志坚强的年轻人。

上天有眼,忍受了无数剧痛之后,粟裕的这条胳膊总算是保住了,但我党的革命前景却日益迷茫。由于博古的错误路线,我军在第五次反“围剿”中失败,中央红军被迫离开中央苏区。

为了确保红军主力能够安全撤离,党中央决定成立“北上抗日先遣队”,这支部队的主要任务是留在苏区与敌人开展游击战,为主力部队的撤离争取时间。

粟裕就是“北上抗日先遣队”的主要干部之一,撤离之前,粟裕特意为萧劲光送行。令人没想到的是,两人下次见面,便已经是建国以后。

先遣队的人数最初有6000人,寻淮洲任军团长,粟裕任参谋长。由于这支部队基本由不便于跟随主力部队长征的伤员组成,而且既没有援军,也没有后勤补给。就连朱德都认为这支部队凶多吉少。

在国民党重兵集团的“围剿”下,先遣队损失惨重,寻淮洲不幸牺牲。在粟裕和政治部主任刘英的带领下,大概有两千多人成功逃出了包围圈,但1个月后又在怀玉山附近被敌军20个团包围。

面对几倍于己的敌军,粟裕在缺衣少粮的情况下成功将500名战士带出了包围圈,这五百人成为了后来浙南游击根据地的火种。

在粟裕的努力下,根据地逐渐小有规模,人数也发展到了几千人。抗日战争爆发后,国共两党建立了民族统一战线,原本留在南方打游击的红军被改编为新四军,成为了一支重要的抗日武装。

由于日军在淞沪会战中拥有绝对的海空优势,国军虽说人数众多,但指挥混乱,华东地区很快落入了日军之手。国军的溃兵纷纷向西溃逃,新四军成为了战场上的“逆行者”,深入险象环生的敌占区,与日寇作战。

1938年6月,粟裕集结了新四军三个支队,在韦岗一带设伏,成功歼灭了日军的一支运输队,缴获了大量军用物资,击毙日军少佐一名。

虽说韦岗战斗的规模不算大,但在中国军队整体溃败的背景下,这次胜利无疑会提升全国抗日武装的士气。而对于在延安工作的萧劲光来说,粟裕还活着的消息原比这场战斗的胜利更让他感到激动。

在后来的车桥之战、高邮之战中,粟裕均展现出了他出色的军事才能,华中和山东两大抗日根据地逐渐连成了一片。

众所周知,新四军曾在皖南事变中遭到重创,仅仅四年的时间,人数便增长到了1.03万人。粟裕作为新四军第一师师长,对根据地的发展作出了不可磨灭的贡献。

解放战争爆发后,粟裕便迎来了他人生中的一个个高光时刻。苏中战役时,蒋介石调集了58个旅向苏中地区发起进攻。中央军委为了保存华中野战军的有生力量,命令粟裕带领3万部队撤离苏中。

但粟裕却回电:“我军在苏中有深厚的群众基础,应在苏中打几个小规模歼灭战,然后再撤离。”

当时延安很多干部都对此表示不满,认为粟裕是在“玩火”。但萧劲光却并不这么认为,粟裕打仗虽说喜欢冒险,但是他心思缜密,看似是赌博式的战术,其实早已经过他精确的计算。

后来毛主席力排众议:“粟裕同志久经沙场,常年在一线指挥战斗,对战场的形势肯定要比我们更了解,让他放手去干吧。”

有了毛主席这句话,粟裕在华中地区便像是一匹脱缰的野马,敌军的战略部署被搅的天翻地覆。苏中战役七战七捷,把蒋介石搞得晕头转向。

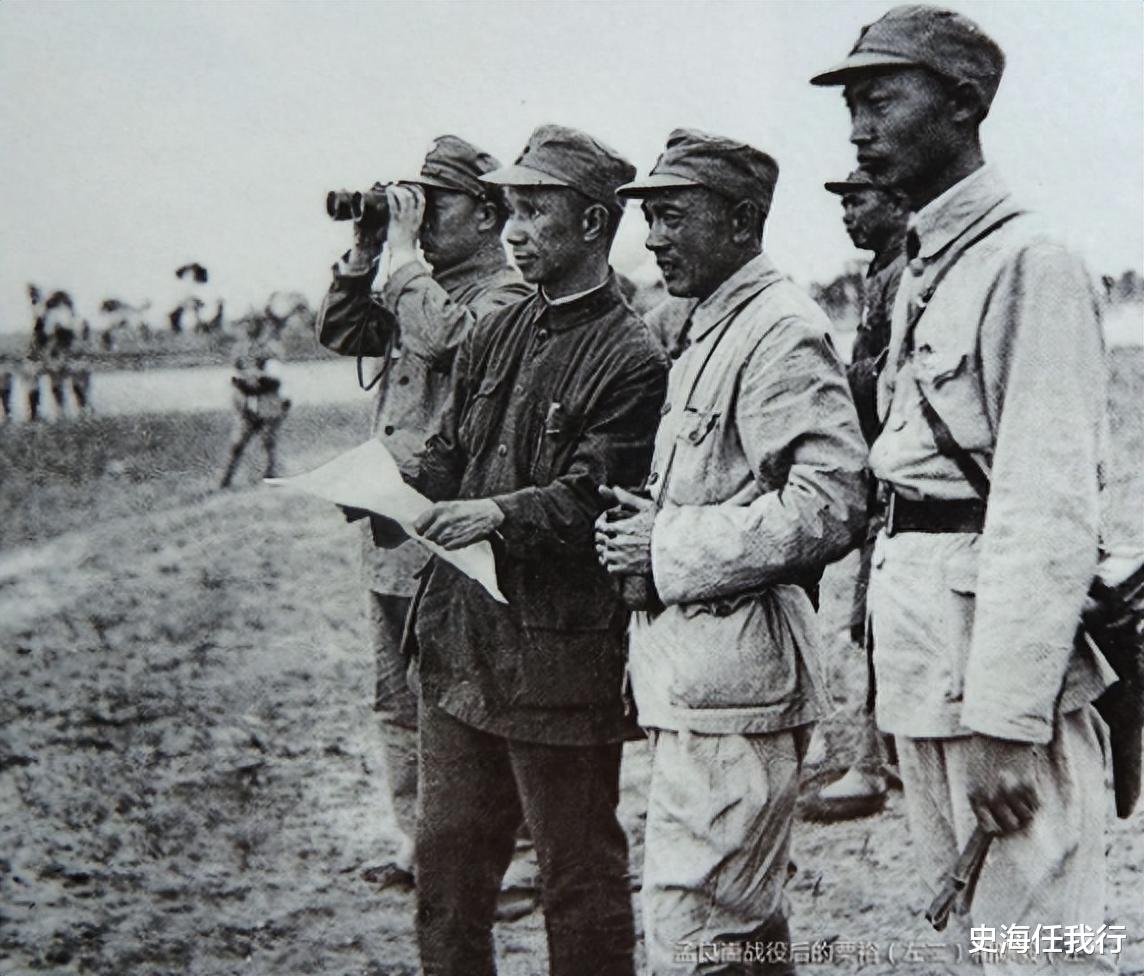

粟裕用兵,不仅擅长小规模的游击战、运动战,大规模的攻坚战、围歼战同样擅长。暂且不说后来的济南战役、淮海战役,最能体现粟裕用兵“稳、准、狠”的其实是孟良崮战役。

1947年5月,当时我军在解放战争中依然处于劣势,粟裕敏锐的发现了整编74师贸然前进,逐渐与两翼友军脱节。

整编74师被称为蒋介石的御林军,是国民党五大主力之一,毫无疑问,这是一块难啃的骨头。如果换成别人,这一仗肯定会慎之又慎,但粟裕只用了3天的时间便将不可一世的整编74师歼灭,给予了蒋介石当头一棒。

林彪也是一个军事天才,平生极少夸奖别人。但在东北指挥战斗期间,他经常会看华野的作战报告,他经常感叹:“这个粟裕尽打神仙仗。”

解放战争中,粟裕指挥的第三野战军共歼灭了国民党军245万人,为四大野战军之首,介于他在解放战争中的贡献,粟裕成为了开国十大将之首,其地位甚至超过了自己的老上司萧劲光。

新中国成立后,萧劲光被任命为海军总司令,而粟裕则继续留在东南沿海,毛主席点名要粟裕担任攻台的总指挥。

说到攻台,有件事一直以来都是粟裕心中的痛,这便是金门战役。由于我军不熟悉海战,导致率先登陆金门的九千余人全军覆没,粟裕一直对此事耿耿于怀。

粟裕原本是师范院校毕业,如果不是参加革命,他大概率会成为一个教书匠。虽说在战场是取得了大部分将领难以企及的成就,但他从未在军校里接受系统的军事理论教育。

粟裕心里很明白,解放军也要朝着职业化、现代化的方向发展,没有足够的军事理论知识,就不是个合格的指挥官,所以全国解放后,粟裕开始恶补这方面的知识,军事理论书籍读了一本又一本,尤其是有关跨海登陆作战的内容。

朝鲜战争爆发后,我军失去了解放台湾的契机,毛主席原本打算把粟裕调到东北,之后由他来负责入朝作战的相关事宜。

值得一提的是,新中国海军司令部当时位于大连,萧劲光和粟裕原本有机会再次展开合作,但由于粟裕身体每况愈下,不得不前往苏联接受治疗。两人未能进行合作,着实令人感到遗憾。

粟裕的病情有所好转后,朝鲜战争也已经结束,他被任命为解放军总参谋长。此时的粟裕依然每天沉浸在军事理论书籍中,丝毫不关注那些是是非非。

陈赓曾经还劝过他:“你应该拿出一部分精力,好好去经营一下人际关系,这对你将来有好处。”但粟裕却说:“我只对军事感兴趣,对政治不感兴趣。”

后来粟裕退居二线,据楚青回忆:“那段时间鬼都不上门,唯独萧劲光经常来家里做客。”

为了不影响前途,当时粟裕的很多老部下都对他敬而远之,甚至不公开讨论他。萧劲光是为数不多敢于为他说话的,他甚至跑到毛主席面前去说情:“粟裕没二心,是好人。”

虽说政治生涯毁于一旦,这对粟裕的生活来说并没有太大的影响,正如他自己所说“对政治不感兴趣”。被调到军事学院后,这种与世无争,潜心研究军事理论的生活反而更适合他。用楚青的话来说,粟裕简直就是个“兵痴”。

无论身居何职,萧劲光与粟裕之间的关系从未改变。无论外界有何种声音,在萧劲光眼里,粟裕一直是那个“没二心的好人”,这也不难理解,为什么粟裕病逝后,有人再翻出那些往事,萧劲光会大发雷霆。

粟裕的伟大之处并不仅仅在于他在战场上所取得的成就。为国家立下不朽之功后,却心甘情愿的远离人们的视野,回归平淡生活。

淡泊名利,宁静致远,这才是对粟裕最贴切的评价,也是浮躁的环境下,当代年轻人最值得学习的优良品质。

真正的才华横溢者

战神