古人对京杭大运河的称谓不一,处于长江以南的流域,一般被称为“江南运河”。运河的开通,对交通、贸易、经济都带来了影响,对于周边地区的农田灌溉,更是起到了关键性的作用。

由于我国东部地区主要受季风气候影响,农田水利在农业生产中就更具有重要的意义。而江南运河在历史上除作为江南地区向中央交纳贡赋的主要通道外,还作为农田灌溉的水源之一,与周边地区的农田水利产生复杂的利益关系。

唐宋时期奠定了当前江南地区水网的基本格局,现代水利与运输的基本矛盾在唐宋时期已突出地体现出来,那就是江南运河的开凿与运行对周边地区的农田水利起限制作用,这在灾害性天气发生时尤为明显。

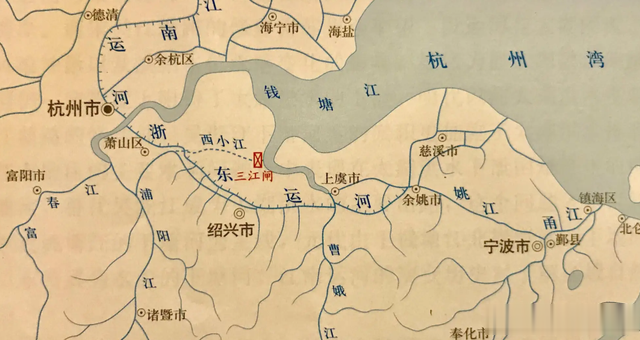

一、江南运河开凿之前,农田水利的情况“太湖平原”作为当时最重要的产粮区。所以太湖流域的农业历史也是非常悠久的。而江南运河直接滋养了太湖平原,由于地处中国经济最为发达的长江三角洲,具有极其优越的地理区位优势,江南运河至今仍是京杭大运河上运输最繁忙的航道,也是太湖流域农业灌溉用水的主渠道。

太湖地区水利包含的内容非常广泛,采用方法也因地而异。大致可划分为太湖流域内部以修筑堤塘的好田为主;沿海地方以建筑防御潮汐的海塘为主,以保护沿海的农作设施。

比如修建长河堰、望亭堰等;下游修支河浦塘,纵横贯道,以河网调节水流内筑围岸,构成好田,控制排灌置闸于浦塘于入江、入海口处,以引、控潮水,防泥沙,利排泄。

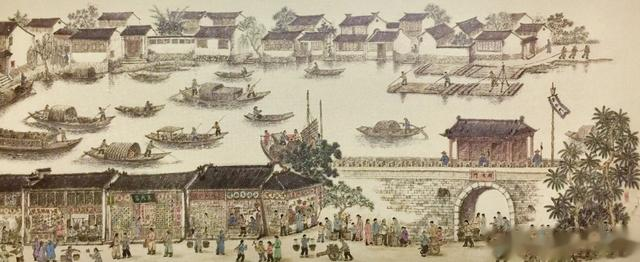

江南运河开凿以前,太湖地区已经初步建立起了用于灌溉和运输的水网系统。水利的兴修,促成了水运交通的开发,使原来只能依靠天然河流进行运输的江南各地突破了这种局限,从而促进了江南地区内部的贸易发展,其中赋粮的缴纳,农、副产品和手工业品的交换,当时都主要是依靠水运来实现的。

但是另一方面,由于当时的太湖平原地区的人口还未得到外来移民的刺激,当时的中原地区也还未因大规模持续的战乱而使经济极度衰落,因此这些用于灌溉和运输的水利设施相对于后世来讲还不多,也还没有发挥出象后世那样巨大的作用来。

二、江南运河对农田水利的影响太湖流域的人工河渠主要担负着两种使命,一是运输,包括酒粮和与外地各项物资的往来;二是灌溉和排涝,以塘、浦等各种灌溉渠道为主要承担者。

两类负有不同功能的河渠互相交织、职能重叠,一起构成了太湖流域 的水道网。与当地自然河流的日益束狭所不同的是,太湖流域的人工河渠从无到有,在唐宋时代由少到多,呈现出十分繁密的布局。

地处水乡泽国的江南运河沿岸地区,地势低洼,比较容易积水成涝。但由于原始状态下的自然河流河网密布,使处于低地的积沙能及时地排泄入海,加之众多的沼泽涵养水源,缓冲了洪水对这一地区的冲击,因此在精耕细作农业还不发达的时代,原不存在排水问题。江南运河开凿后,连接了原有的不相连通的几条运河,使当地的水动力状况发生改变。

首先是对河流流向的影响。有的由于增加水源的需要而被人为引入运河,改变了流向。唐宋时代为增加江南运河水量,保持其通行顺畅,增开了其他等新运河,由于这些新运河是为补给运河水量而开,其流向是由长江等自然河流流入运河,形成与以往自然河流流向相反的逆辐射流向,并通过作为支线的各塘浦进而影响到其他正流向的河流,从而使本区的水网形势更趋复杂而紊乱,也由此影响到当地农业灌溉系统的布局。

其次是对自然河流入海的影响。太湖流域原有的比较自然的河流流向是以太 湖为中心,向东北、东、东南三个方向呈放射状流出,这无论从早期的三江入海还是从近代浏河、黄浦江的流向都可看出这一点。这是由当地特殊的地理形势所决定的。

再次是成为运河两岸河流的一道屏障。江南运河主要功能是运输为主,而运输就要保证有足够的水源水量。有时为了保运而在自然河流上游进行截流,使下游或主流河道因来水减少而出现萎缩,而作为泄水口的河流因来水增加,排泄负担加重,加之以上所讲的好田等农业设施以及其他因素的影响,使河道不可能扩展甚至束狭的情况下,势必造成水溢成灾现象。

这种状况的形成对当地地貌和农业生产产生正负两方面的影响。一方面吴淞江及诸浦因为水弱无力冲刷,太湖湖底泥沙与海潮上溯的来沙合在一起,产生大量淤积,岸边往往有沙涨为田,这些沙涨田随即被迅速增加的人口所利用,并在河边形成村落,使农业区域扩大,在一定程度上满足人口增加和经济发展对农田和粮食产量的需要。

而在另一方面,沉沙使太湖原来的各泄水道日益束狭或淤塞,使流水不畅。如东北通江的三十六浦只有白茹、福山等二三浦通畅,其余都阻塞不通,东南通海的诸浦也多阻塞。这使得太湖地区水患增加,并逐渐积累到了十分严重的地步。往往是往年积水未尽,新患又添。

三、江南运河与当地农田水利的冲突江南运河开通后,最主要的作用是以“运”为主,切断了太湖与吴淞江等泄水道之间的联系,其次才是担负着一定的农田灌溉的责任。当中央政权为了上层统治者的利益而偏祖于其中之一的时候,这种因矛盾而产生的倾斜状态必然会导致整个矛盾的失衡和激化,甚至出现两败俱伤的结果。

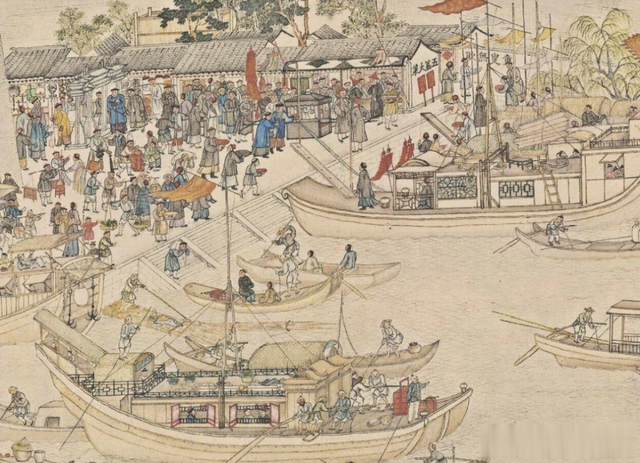

运河的通航和农业用水的矛盾开始于隋唐两宋时期,进入元明清时期则发展到十分尖锐的程度。原因是由于经济中心与政治重心的分离,通航时间与灌溉时间重叠,以及运河用水占用农业土地。江南运河地处水乡泽国,虽然来水比较丰富,一般说来水、运矛盾不是很突出,但由于农业的发展,在个别河段和江北的运河一样面临着来水减少的危险。

其次,由于运河与灌溉对水源水质的要求不同,在保护酒运的过程中会因不洁水的侵入使用于农田灌溉用水的水质恶化,由此影响到农业产量和农田水利的。

四、农田水利对江南运河的影响

四、农田水利对江南运河的影响虽然运河与水利之间存在着许多矛盾,但也应当看到,江南运河并不只是担负着漕运的任务。江南河开通后,太湖水网实际上就逐渐变成了以江南河为入海的自然河流为纬而编织起来的农田灌溉系统。

即使是漕运对于水利而言也并不只是互相对立的关系,它们之间也有相互促进的一面。运与灌之间的关系可以说相互对立又相辅相成。

大批中原士人南迁,许多定居在太湖流域,这一方面提供了充足的农业劳动人口,另一方面也使包括水稻在内的粮食需求大增。这对于江南的开发以及江南运河重要性的提升是一个不小的刺激。

大量好田的出现是以原始的自然湖泊、河流消失为代价的,这样就使江南运河上起蓄水给水作用的水柜减少,江南运河遭受旱涝灾害的缓冲带减弱。另外农民在江南运河边种植农业作物,增加了运河淤积的危险性。

因此,农田水利对于江南运河也有积极与消极两方面的作用,一方面农田水利的修治在客观上起到了维护和促进江南运河正常运行的作用,另一方面农田水利本身的扩张性又使江南运河面临淤塞和束狭的危险。这也是中央政府为保证运河通畅而不得不不遗余力地打击地方水利建设的原因之一。

总结:

总结:在江南运河开凿之前,太湖流域已存在一些运河和农田水利设施。 与当时比较落后的生产力相联系,数量不多,但为后世江南运河及其周边地区农田水利的兴盛打下良好的基础。

江南运河和江南农田水利起了不可替代的作用。江南农田水利是江南经济发展和繁荣的重要保证。江南运河则作为关系到国家经济命 脉的嘈运运输线,受到唐宋统治者的极力重视。

由于江南运河的开通,使中央对江南的搜刮更为便利,江南运河的维 护本身工程巨大,使一部分劳力和物力用在江南运河的疏通上,在一定程度上影响了农田水利的建设。

从另一个方面来讲,由于江南运河的开通,也使江南与外界特别是中央的联 系更为密切,交通上更为便利,其经济发展也更为迅速,这一方面也刺激了当地作为商品和赋税的粮食以及经济作物的生产。

江南运河除本身为农田水利提供灌溉水源外,还通过抬高潜水水位等方式使太湖流域原灌溉不到的高田也得到灌溉。

江南运河所带来的水灾频率增多的负面影响也刺激了纤田等灾害应对性农田水利的兴起。江南运河在这些方面又是促进周边农田水利发展的动力之一。

当统治者只是出于一方利益考虑,或者只是看重其中的一个方面而制定出有损于另一方面的政策时,就会使得处于矛盾中的双方都受到一定的损害。如何在不违反江南运河运输的前提下,加强农田水利的建设,才能使运河的发挥最大的作用。

免责声明:文章内容如涉及作品内容、版权图片或其它问题,请在30日内与本号作者联系,如反映情况属实我们将第一时间删除责任文章。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。