文丨喜盼晴

编辑丨喜盼晴

前言元代作为中国历史上一个短暂而又开放的时代,其史料相对稀缺,但却留下了丰富的文化遗产。

《朴通事谚解》作为其中一部珍贵的社会文化史著作,通过对元代杂技活动的描述,展现了当时中国最发达国家的独特魅力。

元代杂技的繁荣背后,是什么因素推动了其发展?是当时社会的开放和繁荣?还是人们对艺术的追求和热爱?或者是多元文化的交流和融合?

元代开放时期的杂技盛景

元代开放时期的杂技盛景元代是中国历史上一个短暂但却开放包容的时期,也是文化交流日益频繁的时代。

这个时期中国处于疆域最广、国力最强盛的阶段,外交交往更加密切,与世界各国的文化交流达到了前所未有的程度。

正是在这个时代许多外国友人纷纷来华,留下了对元代社会、文化的观察与记录,他们的文字记录成为了后人了解元代历史与文化的宝贵资料。

大都人民在七月立秋时节,举行一项名为“放空中”的活动,正如《朴通事谚解》所述,这项活动中,人们使用各种空竹进行表演,其中以檀木制成的空竹最为流行。

这种空竹内部经过精心加工,用刀剜空,然后以绳子牵引,放在地面上旋转,发出清脆悦耳的声音。

而儿童们则采用葫芦串成的空竹,通过绳子的牵引,使其旋转发声,这种形式被称为“空中”。整个活动在七月立秋这个特殊的时节举行,正是因为此时气候宜人,人们祭祀社神,寓意着丰收的到来。

在《帝京景物略》中,对明代北京的杂技活动有所记载,其中提及了类似于元代的“放空中”的表演。

这种表演以“空钟”为代表,制作精良,声音宏亮,空钟的制作十分讲究,使用空心木材制成钟体,然后通过绳索和竹尺的调节,使其旋转发声。

这种形式与元代的“放空中”有着明显的相似之处,同时也反映了技艺在地域之间的传承与发展。

从元代到明代,杂技活动在不同地区有着不同的特色和流行方式,元代大都的“放空中”在明代北京得到了传承与发展,成为了当时杂技表演的重要形式之一。

这种地域特色的流行,既反映了不同地区的文化传统,也展现了技艺在地域之间的传承与发展。

元代开放时期的杂技活动,不仅丰富多彩,更反映了当时社会文化的繁荣与发展,这些杂技表演不仅是一种娱乐方式,更是文化交流的桥梁,为中外文化交流与传播做出了重要贡献。

元代大都的杂技艺人与勾栏文化

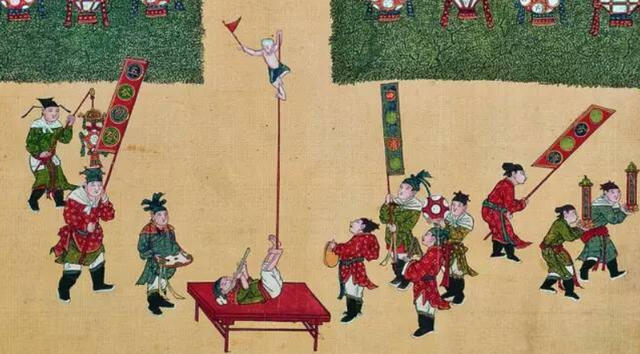

元代大都的杂技艺人与勾栏文化在元代大都勾栏是一个充满热闹和生机的地方,它坐落在城市的中心,周围是熙熙攘攘的市集和繁华的商业街,吸引了无数来往的行人和游客。

在勾栏中一位身着华丽衣裳的杂技艺人站在一个高桌上,身姿挺拔,目光坚定,仿佛就是这片热闹场地的主宰。周围的观众已经聚集了许多,他们兴奋地等待着这场表演的开始。

杂技艺人开始脱下自己的衣裳,露出了结实的身体和灵活的肌肉。他赤裸着身体,站在高桌上,毫不畏惧地面对着观众们的目光。

他双脚轻轻一托,一根长短不一的竹柱立即出现在他的手中,上面油红画金,光彩夺目。

他将竹柱放置在脚心、脚背和脚趾上,然后用巧妙的动作将它们旋转起来,时而吊下来,时而踢上去,整个过程连贯流畅,丝毫不见疲惫。

观众们目不转睛地看着,他们被这位杂技艺人的高超技艺和精湛表演所吸引,心情沉浸在这场精彩的表演之中。

每一次动作都如行云流水般自然流畅,令人叹为观止,他的身体在空中舞动,仿佛一只优美的飞鸟,在夜空中展翅翱翔,给人以无尽的想象空间。

在大都的午门之外,各种杂技表演如蛇禽傀儡、藏抚等层出不穷,为这座城市增添了无限的魅力。

杂技艺人们经常在重大节日中承担为皇家演出的任务,如元代郊天大驾时,他们便在驾前承应,为皇家增添了一道亮丽的风景线。

在这样的压力下,杂技艺人们不敢怠慢,经常保持着高水平的练功状态,以求在众多的技艺中脱颖而出。

元代大都的勾栏文化是当时社会生活中的重要组成部分,杂技艺人们以其高超的技艺和精湛的表演,吸引了无数观众的眼球,为这座城市增添了一道亮丽的风景线。

元代大都的驯鸟艺术:鸟鸣舞翔的绚丽世界

元代大都的驯鸟艺术:鸟鸣舞翔的绚丽世界元代大都的宫廷中有一群专门负责照料这些鸟儿的看守人。他们的责任不仅是保护这些宫廷珍贵的飞禽免受侵害,更是精心照料它们的生活,以确保它们保持优美的状态。

看守人会起早带着谷物来到鸟儿们的栖息之所,散布粟子,喂养这些可爱的小生命。

而在大都城外的山谷中,更有专门种植粟和其他谷物的地方,专供飞到这里游息的鸟类。这片土地被精心地打理着,为这些自由飞翔的生灵提供了一个安逸的家园。

冬季来临时大都的皇帝也会特意命令人们将各种鸟雀运送到他停留的地方,以供他欣赏享乐,他可以尽情感受到鸟儿们翩翩起舞的美妙,享受着与自然融为一体的宁静与愉悦。

而在大都城内的勾栏中,驯鸟表演更是一道亮丽的风景线,每当演出开始,观众们便聚集在勾栏周围,期待着精彩的表演。

一位身着华美服饰的艺人手持彩帛葆盖走上舞台,向在场的观众们示意表演即将开始,随着一声口哨,鸟被护送至舞台上它身上的羽毛闪烁着金光如同一只来自仙境的精灵。

在艺人的操控下,它开始展示自己的舞技,盘旋飞舞于勾栏之上,如同一朵绚烂的花朵在空中绽放。

观众们被它的飞姿所折服,赞叹声此起彼伏,而艺人手中的彩旗则成为了一把神奇的魔杖,引导着铜嘴鸟表演出各种华丽的动作,与观众们展开一场视觉盛宴。

还有一些鸟类表演更加精彩,如狮子向君王致敬礼的情景,更是让人目瞪口呆,这些驯鸟艺人们将鸟类表演推向了一个新的高度,使得观众们仿佛置身于一个神奇的童话世界中。

在南宋时期《繁胜录》中记载了许多精彩的鸟类表演,如蜡嘴舞斋郎等,这些表演为元代的驯鸟艺术提供了重要的参考和启发。

元代的驯鸟艺人们将南宋的传统与自己的创新融合在一起,创造出了更加精彩、生动的表演形式,为当时的社会文化生活增添了一抹绚丽的色彩。

每一只参与表演的鸟儿都经过了艺人们的精心训练和照料,才能够在舞台上展现出如此精彩的表演。

艺人们常常需要花费大量的时间与鸟儿相处,建立起彼此之间的信任和默契,才能够让表演达到最佳状态。

他们不辞辛劳,用心呵护每一位羽毛伙伴,只为了能够呈现出更加完美的表演,让观众们享受到视觉和心灵上的愉悦。

元代大都的驯鸟艺术是当时社会文化生活中的一颗璀璨明珠,它以其精湛的技艺和独特的魅力,吸引着无数观众的目光。

驯鸟艺术不仅是一种娱乐方式,更是文化传承和社会交流的重要载体,为后世留下了宝贵的文化遗产。

在元代大都的勾栏中,驯鸟艺术达到了巅峰,成为了社会生活中不可或缺的一部分,为人们带来了无尽的欢乐和惊喜。

元代大都的杂技风采

元代大都的杂技风采每逢节庆之际,元代大都的勾栏内,总是人头攒动,尤其是小儿爬竿这一绝技,高竿斜倚,一群儿童挥舞着竹竿,身手敏捷地攀爬着。

他们毫不畏惧信心十足地在空中舞动,场面十分壮观。观众们目不转睛地观看着,每一次精彩的表演都让人心潮澎湃。

他们展现出的力量和技巧令人叹为观止,场面热闹非凡。鼓噪声中,两位相扑手奋力拼搏,每一次的碰撞都激起了观众们的热情,他们为这场激烈的比赛加油助威。

勾栏内摊贩们摆开摊位,售卖着各种美食和纪念品。小贩们穿梭在人群中,兜售着各种小玩意儿,给勾栏增添了一份热闹的氛围。

一些艺人们在勾栏的角落里搭起台子,开始了自己的表演。他们各显神通,手持魔术道具、扭身摆手,引来一阵阵惊呼声和掌声。

对于前来观看杂技表演的人们来说,每一次的观赏都需要付出一定的代价。据说一入勾栏就要缴纳五个钱的门票,而若想看更多的表演,就需要额外支付费用。

这种收费标准体现了当时人们对于杂技表演的热情和认可,也为艺人们带来了一定的收入,在勾栏中一片金黄的落叶随风飘舞,宛如金色的雨幕,将整个场景装点得更加绚烂多彩。

这个季节正是杂技表演最为盛大的时候,每一个节目都充满了活力和魅力,让人们陶醉其中,忘却了一切烦恼。

元代大都的杂技表演是当时城市生活中不可或缺的一部分,承载着人们对生活的热爱和向往。

在勾栏内外,各种技艺的精湛表演,以及观众们的热情参与,共同构成了一幅幅绚丽多彩的画面。

杂技表演不仅是一种娱乐方式,更是一种文化传承和社会交流的载体,留下了宝贵的历史记忆,成为了元代城市生活的一道亮丽风景线。

结语

结语元代大都的杂技表演是当时社会文化生活的重要组成部分,展示了当时人们的智慧和技艺,从“放空中”到“踢弄”再到“驯鸟”,这些技艺形式丰富多样,深受人们的喜爱和赞赏。

通过《朴通事谚解》等文献的记录,我们得以窥见当时杂技表演的繁荣景象,并了解到元代文化的开放和多元。

元代杂技艺人以其高超的技艺和精湛的表演,吸引了无数观众前来欣赏,留下了珍贵的历史记忆。

这些杂技表演不仅是一种娱乐方式,更是文化传承和社会交流的载体,为后世留下了宝贵的文化遗产。