老伴走后,两居室的房子里只剩下我一个人,和一台电视机。窗外风声呼啸的夜晚,我时常感觉彻骨的冷清,渴望能有个人说说话。这时,老杨出现了,他秃顶的脑袋探进我的院子,一句“老康头,你说我俩一起搭伙过日子,你看成不?”像一颗石子,打破了我平静的生活。我60岁那年,我们开始了这段意料之外的同居生活。究竟是什么样的契机促使我们做出这个决定?三年过去,我们又收获了什么?

60岁那年,我从机械厂退休了,干了35年的钳工,也算是凭着自己的一手好本事撑到了老伴是医院的护士长,两年前因病去世了。儿子常年在外跑货车,女儿在上海教书,虽然时常联系,但终究隔着千山万水。我一个人守着这套两居室的房子,日子过得寡淡无味。

老杨是我的老邻居,我们认识快三十年了,以前在单位宿舍就是邻居。他退休前是中学物理老师,比我大两岁。他爱侍弄花草,我家阳台上的君子兰就是他送的,是他养了十年的宝贝。去年,老杨的妻子也走了,留下他孤身一人。他妻子是个贤惠的女人,常年照顾瘫痪的婆婆,最终累垮了身子。两个女儿都在国外,鞭长莫及。

目睹老杨的境况,我感同身受。他妻子走后,我常常见他一个人在院子里叹气,深夜房间的灯也常常亮着。所以当他提出搭伙养老时,我几乎没有犹豫就答应了。

起初,两个大老爷们儿生活在一起,总觉得有些不自在。老杨爱干净,地板一天要拖两遍,碗筷用完立刻就洗,就连晾衣服都要按颜色分类。我则比较随意,衣服往沙发一扔,茶杯里的茶叶也懒得倒。老杨看不惯我的邋遢,总是皱着眉头说:“老康啊,你这样不行,咱们虽然老了,但是得讲究卫生啊。” 说着就帮我把衣服叠好。我嘴上不说,心里却渐渐开始适应他的生活方式。

我们慢慢找到了生活的节奏。早上老杨去菜市场买菜,我负责做饭。他爱吃面食,我就学着擀面条,虽然一开始擀得又粗又糙,他却从不嫌弃。我心血来潮给他做醪糟汤圆,结果做成了糊糊,他也吃得津津有味,说比他自己做的强多了。日子就这样在磕磕绊绊中,有了新的滋味。

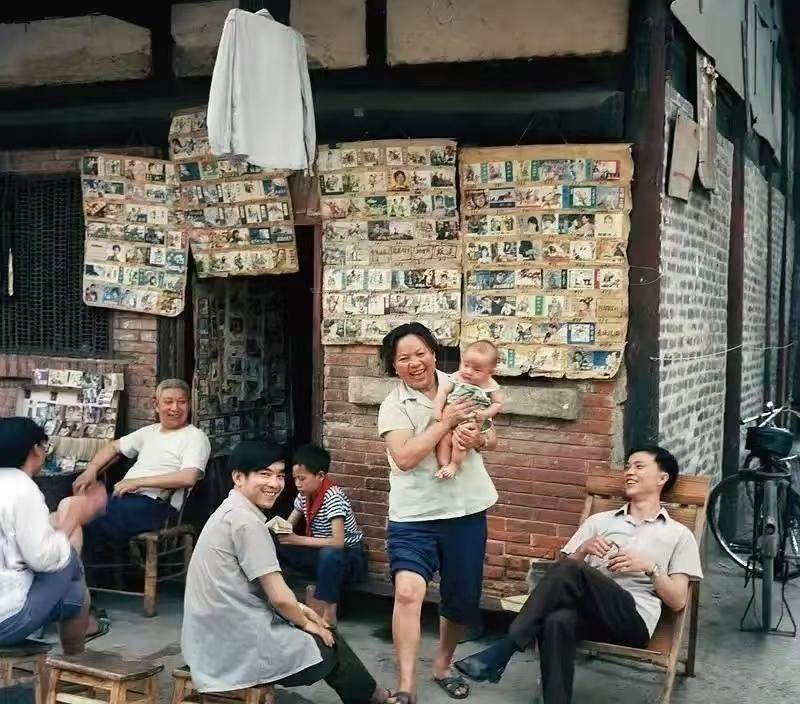

除了日常的琐事,我们也找到了共同的爱好。我帮邻居们修自行车、换灯泡,老杨就在旁边打下手。他教我养花,告诉我君子兰的习性。晚上,我们一起在小区里遛弯,聊聊过去的事情,谈谈儿女的近况。老杨讲他年轻时在东北当知青的故事,伐木、冻伤、以及与妻子的相识,仿佛把我带回了那个年代。

1989年的冬天格外寒冷。一天半夜,我听见老杨房间有动静,进去一看,他躺在床上,脸色苍白,直冒冷汗,手紧紧捂着胸口。我背起他就往医院跑,雪夜的路上空无一人,我背着他走了近两里地,汗水浸透了衣服,后背却结了冰。到了医院,医生诊断是心梗,需要立即住院。我赶紧联系他的两个女儿,她们这才从国外赶回来。大女儿张玉梅想接他去加拿大,小女儿张玉芳也想让他去澳洲,都被他拒绝了。“我跟老康过得挺好,你们别操心了。”他说,“我这把年纪了,折腾不起了。”

老杨出院后,我们的关系更近了一步。我给他熬中药,陪他打太极,也学会了养花。在我的精心照料下,君子兰竟然开花了,红艳艳的花朵,像是在庆祝我们的友谊。小区里的赵大妈打趣道:“你们这日子过得,比我们老夫老妻还恩爱。”我们听了哈哈大笑。老杨说:“可不是嘛,我俩谁也离不开谁了。要不是老康,我这条命早就交代了。”

2020年疫情期间,我们反而更加自在。每天研究新菜谱,看看电视,下下象棋。老杨还教我用微信视频和儿女联系,虽然我笨手笨脚的,他却很有耐心,一遍遍地教我。

生活看似平静,却也暗藏波澜。老杨的小女儿张玉芳回国了,执意要接他去澳洲养老,说那边有专业的养老院。老杨一听就急了:“我跟老康住一块儿怎么就不像话了?你们年轻人懂什么!我这把年纪了,要什么养老院,有个知心朋友就够了。”

去年夏天,我不小心从凳子上摔下来,扭伤了腰。老杨每天变着花样给我煲汤,还拿出他珍藏的人参给我补身体。我说:“你别忙活了,多贵啊。” 他却说:“你当初背我去医院,我这不得好好报答你?”

三年时间转瞬即逝。我时常想起刚开始搭伙时,彼此间的陌生与隔阂。而如今,我们早已亲如兄弟。前几天,老杨翻出一本老相册,里面有一张他年轻时在东北当知青的照片,照片已经泛黄,但他依然精神抖擞。他说,那时候虽然艰苦,但心中充满希望。“老康啊,”他指着照片感慨道,“那会儿我总觉得自己命苦,可现在想想,人这一辈子,起起落落的,到最后能遇到个知心人,就值了。”

我看着他,眼睛有些湿润。这些年,我们一起经历了太多,柴米油盐的琐碎,病痛的折磨,以及子女不在身边的孤独。但正是这些平淡的日常,编织成了我们温暖的晚年生活。老杨常说:“人这辈子,说到底不就是个陪伴吗?”如今,阳台上的君子兰又开了,屋子里飘着桂花香,让我想起了老伴。窗外的雨淅淅沥沥,屋里暖烘烘的,厨房里传来老杨热酒的声音,这熟悉的声音让我感到无比安心。

我们这一代人,经历了太多风风雨雨,对幸福的定义或许很简单,不求荣华富贵,只求身边有个伴儿,平平安安地度过余生。搭伙养老,究竟是无奈之举,还是一种新型的养老模式?它能否解决老年人的孤独问题,又会面临哪些挑战?