1935年7月3日晨,杭州钱塘江码头薄雾未散。十八岁的程全昭攥紧藤箱提手,望着舷窗外起伏的江水,贴身旗袍里缝着四封特殊的信件——这是她在南昌国民党驻赣绥靖公署看守所当文书的男友高家骏冒死转交的“方先生书稿”。少女尚不知晓,这只藤箱即将开启中共党史上最惊心动魄的密档传递。

方志敏烈士

(一)雏燕衔笺

“这是要交给宋先生(宋庆龄)、周先生(鲁迅)的。”南昌军人监狱阴暗的会客室里,面容憔悴的高家骏将密封纸包推过铁栅。程全昭分明看见男友制服第二颗铜纽扣留有新鲜血渍——那是前日方志敏被秘密提审时,他试图阻拦遭殴打的痕迹。

经浙赣铁路辗转三天抵沪,程全昭按地址找到法租界莫利爱路29号。当她颤抖着叩响宋庆龄宅铜门环时,开门的女佣却说:“夫人去庐山避暑了。”接连三日,少女奔波于公共租界与华界之间,邹韬奋主编的《大众生活》编辑部人去楼空,李公朴寓所挂着“谢绝会客”木牌。谁敢轻易相信一个毫无经验的陌生少女?

程全昭

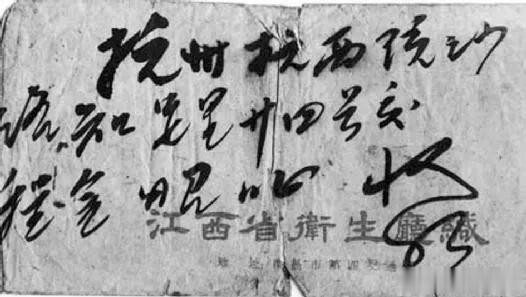

筋疲力尽的程全昭化名“李贞”躲入宝隆医院。7月9日午后,走廊尽头,一位戴墨镜的贵妇人忽然用杭州腔轻问:“小妹可是从赣江来?你来上海送信的事已经有人知道,你必须赶快离开上海,我就是特地赶来通知你的。”三十年后胡子婴回忆道:“那孩子旗袍下摆沾着南昌站台的煤灰,我就知道是志敏同志说的'青鸟'。”胡子婴则成功接过密写的文稿转交给毕云程、胡愈之。而程全昭回家后从此被父母“软禁”,从此跟高家骏断联,天涯永隔。

方志敏妻子写给程全昭的信

(二)暗夜星火

就在程全昭冒险送信时,高家骏在南昌经历着另一场危机。7月30日,他带着誊抄件潜往上海,却在北四川路接头时遭遇特务尾随。据上海1935年8月档案记载,当日确有“嫌疑分子跳轨逃逸”记录。跳下疾驰电车的高家骏在闸北棚户区藏身半月,归家却发现火灾己吞噬了全家一切——邻居说前夜有黑衣人在巷口徘徊。

高家骏

改名高易鹏的青年流落武汉码头当苦力,直到1938年看到《新华日报》刊载方志敏《清贫》一文,才在长江边放声痛哭,高家骏参加过学生运动,在监狱里逐渐对方志敏的学识、才华、意志由钦佩变成敬重。他经常给方志敏带笔墨纸笺、生活用品,所以当方志敏提到有文稿需要送出时,他毫不犹豫地答应了。而此时,他冒死传递的原始密件已化作显影药水中的字句:毕云程用米汤誊录的副本经中央特科电台发往莫斯科,1935年12月9日,《救国时报》头版赫然出现《可爱的中国》节选,震惊中外。

1955年的一天,家住杭州人民大会堂附近的程全昭到门口倒垃圾,终于遇见了在附近医院工作的高家骏。当时程全昭已是5个孩子的母亲,高家骏因之前在国民党绥靖公署监狱工作过被定性为反革命,押回老家绍兴柯桥劳动改造。

(三)囚室托孤

“豫山先生(鲁迅)若见此文,当知我心。”1936年深秋,出狱的胡逸民紧抱油布包裹奔走在沪杭公路。这位曾任国民党清党审判庭长的“悔过者”,在南昌看守所与方志敏比邻而居386天,国民党本指望他劝降方志敏,他反而被方志敏感化。他永远记得那个寒夜:方志敏用笔在《申报》边白处写下“生存一天就要为中国呼喊一天”,又将《我从事革命斗争的略述》等手稿托付给他。

胡逸民

当胡逸民出狱后终于抵达大陆新村9号,周海婴却告知鲁迅先生三天前己经病逝。送至章乃器家中,又是胡子婴接过了这批尚有牢房霉味的手稿。胡子婴次日凌晨听闻“七君子”被捕消息,当机立断,将文稿藏入咸菜坛转交宋庆龄。5天后,章乃器被捕。1937年4月,冯雪峰在霞飞坊亭子间校订这批泛黄纸页时,发现某页空白处有铅笔写的“代转陕北”。

胡逸民这批文稿是最多的,包括《狱中纪实》《死——共产主义殉道者的记述》以及方志敏写给党中央、宋庆龄、鲁迅等人的信。

《清贫》

(四)雾都惊现

1939年重庆曾家岩50号,周恩来握着泛黄册页的手微微颤抖。八路军办事处用三百银元从旧书地摊处购得的《我从事革命斗争的略述》,首页赫然盖着“军统局档案室”蓝印。董必武调查发现,这本从武汉流出的手稿,极可能经胡逸民三姨太向影心之手流出——这个游走于中统、军统间的神秘女子,1936年春曾频繁出入南昌看守所看望胡逸民。

1984年江西党史研究室考证,向影心当时确为军统南昌站机要秘书。她在自述材料中写道:“方先生教我‘真正的光明绝不是永没有黑暗的时间’,我便想给那些话寻个光亮处。”至此,四路送稿线在历史迷雾中渐次清晰,一个纯洁少女,一个进步青年,一个国民党元老,一个女特务,四个复杂的人,用生死做了相同的选择。每一路都可能送达不了,每一路却奇迹般成功抵达了。

向影心

2011年中央档案馆解密文件显示,方志敏狱中撰写的16篇计13万字文稿,最终通过这四个渠道完整保存7篇。当游客在南昌梅岭方志敏烈士墓前献花时,展柜里微微卷边的《可爱的中国》手稿复印件,仍在诉说那个关于忠诚与勇气的传奇——四道微光刺破1935年的至暗时刻,将赤子的心跳永远镌刻在民族记忆之中。

《可爱的中国》

(五)血色黎明

1935年8月6日凌晨,南昌下沙窝刑场细雨如针。方志敏拖着十斤重的铁镣走向荒滩,脚踝溃烂处渗出的血珠在黄土上绽成红梅。当刽子手喝令下跪时,他忽然转身望向赣江对岸的万家灯火:“开枪吧!我革命者的膝盖,跪不得这破碎山河!”枪声震落栖鸟的瞬间,《可爱的中国》手稿正在上海某间阁楼的米汤盆中显影,墨迹里还凝着昨夜牢窗的月光。

“朋友!中国是生育我们的母亲......她却在叫喊着救命呀!”八十五年后的春日,南昌西郊梅岭的苍松簌簌作响,稚童在汉白玉墓前诵读的句子,正是烈士就义前三月在牢房地板刻下的血书。当年穿透他胸膛的子弹,终化作纪念馆玻璃柜中永恒的心跳——泛黄纸页上“欢歌将代替了悲叹,笑脸将代替了哭脸”的字迹,在清明细雨里仍蒸腾着体温。

而今重读《可爱的中国》,犹见那个雪夜:戴着手铐的方志敏呵开冻笔,在给党中央的绝笔信中写下“如果我能生存,那我生存一天就要为中国呼喊一天”。1935年的枪声带走了36岁的血肉之躯,却让那些浸着血泪的文字,化作九百六十万平方公里土地上永不熄灭的火种——“这时,我们民族就可以无愧色地立在人类的面前,而生育我们的母亲,也会最美丽地装饰起来”。