1999年,星巴克漂洋过海,在北京国贸一期开设了内地第一家门店,就此拉开了在中国市场的传奇序幕。

彼时的中国,咖啡文化尚在萌芽阶段,人们对这种西方饮品的认知极为有限。不同于其他咖啡品牌,星巴克自进入中国起,便高举高端定位的旗帜,以高价策略树立起独特的品牌形象。

在那个北京房价每平米仅2000元、中国人在外就餐年花费人均不过300元的年代,星巴克一杯卡布奇诺最低售价却高达19元。

但正是这种高定价,精准地满足了当时白领阶层对小资生活的追求。在他们眼中,星巴克不仅仅是一家咖啡馆,更是一种身份与品味的象征,是小资生活的具象化体现。

手持一杯星巴克咖啡,坐在装修精致、ins风的店内,对着电脑办公,或是与朋友轻声交谈,成为了那个时代白领们独特的生活方式,星巴克也因此被戏称为 “装x圣地”。

随着对中国市场潜力的深入洞察,星巴克不再满足于初期的合资经营模式,开始逐步收回经营权,向全面直营模式转型。

2003年,星巴克率先收回上海地区50%的股份和华南地区51%的股份,迈出关键一步。

2005年,中国放开外资企业独资经营,星巴克迅速在大连、青岛等地试水直营门店,并在上海成立大中华区支持中心。2006年,星巴克斥资5400万美元收购中国华北地区90%的股份,至此,直营化布局基本完成。

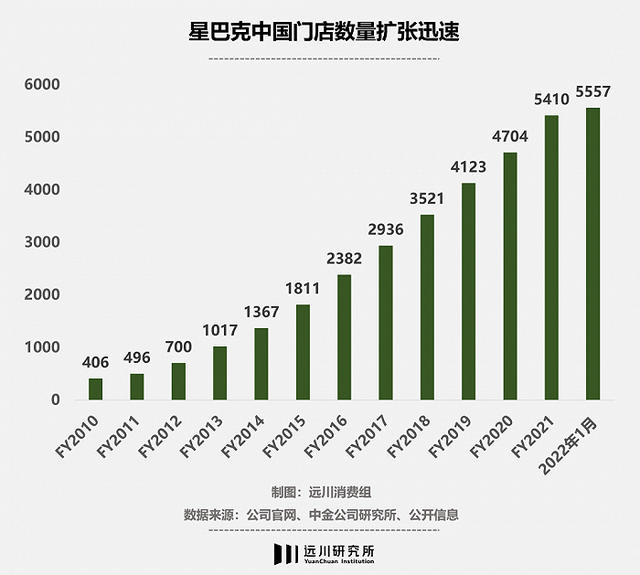

在直营模式下,星巴克开启狂飙式扩张。2017年,星巴克中国门店数接近3000家,到2024年,门店数量已突破7500家,覆盖近1000个县级市场。

早期,星巴克主要布局在一线城市核心商圈和高端写字楼周边,随着品牌知名度提升,逐渐向二三线城市以及新兴商业区域、社区拓展。

为适应中国市场,星巴克在产品和服务上进行本土化创新,推出抹茶星冰乐等特色饮品,在门店设计上融入中国传统文化元素。

然而,星巴克在发展过程中却频繁翻车。2021年12月,“星巴克私换配料标签使用过期食材” 事件引发轩然大波,无锡市两家门店存在严重食品安全问题,包括使用过期食材制作饮品、篡改保质期、销售过期糕点等。

事件曝光后,星巴克遭到监管部门约谈,黑猫投诉平台上投诉量激增,社交媒体上网友纷纷谴责,品牌声誉严重受损。

2022年2月,重庆一家星巴克门店员工驱赶执勤民警并投诉,引发舆论谴责,人民网犀利评论,星巴克虽发布声明称是误会,但未能平息舆论。

这些负面事件让星巴克品牌形象大打折扣,消费者对其产品质量和服务态度产生质疑,品牌忠诚度下降。与此同时,中国咖啡市场竞争格局发生改变,瑞幸、Manner等本土品牌崛起。

瑞幸自2017年创立后发展迅猛,采用 “线上 + 线下” 新零售模式,满足消费者便捷需求。其主力产品价格在10 - 20元区间,通过 “9.9 元” 促销活动和跨界联名,吸引大量消费者。

2023年,瑞幸年销售额超过星巴克中国可比年销售额,2024年第三季度,瑞幸总净收入达101.81亿元,同比增长41.4%,净利润13.03亿元,门店总数达21343家。

Manner咖啡以精品咖啡和高性价比为卖点,定位中高端咖啡市场细分领域。坚持产品主义,注重咖啡品质和口感,采用小门店模式降低成本,通过独特营销方式吸引消费者。

截至2024年,Manner门店数量不断增加,成为精品咖啡代表品牌之一。

面对挑战,星巴克也在积极探索出路。在数字化转型方面,2018年与阿里巴巴合作上线外卖服务,推出 “啡快” 服务,通过App和小程序实现线上点单、支付等功能,利用大数据分析实现精准营销。

在产业链建设上,从哥伦比亚等国采购优质咖啡豆,与当地农户合作,在云南普洱打造种植者支持中心。在门店运营上,推出啡快概念店、臻选烘焙工坊等不同业态门店,注重空间设计和文化氛围营造。

上个时代的星巴克如今面对的是更年轻、更懂行业、更实在的中国年轻人,是比当年的他们更疯狂的中国创业者和本土资本。

星巴克啡快概念店

星巴克的疯狂开店可以说是一种适应新时代的策略,也可以说是一种焦虑的释放,只是释放完焦虑后,他转头发现自己又在食品安全和门店管理上出现了纰漏,而这对于竞争对手说不定就是另一次的机会。

詹姆斯卡斯在他的著作《有限与无限的游戏》中描述了两种类型的游戏,一种是以赢得胜利、战胜对手为目的的有限游戏,另一种是以让游戏永远进行下去,没有开始和结束的无限游戏。

如果以有限游戏来判断这场咖啡战争,星巴克固然是赢家,而且赢了不止一次。但如果我们将中国咖啡市场当成一场无限游戏,那么品牌与品牌之间的竞争便一定会无止境地进行下去。

而商业本身就是一场无限游戏,只要行业还存在,游戏就会一直延续,而在这个游戏里,没有人是永远的赢家。

【本文来源@IC实验室的视频内容】