基于“每逢春节倍催婚”这个大前提去看“00后女生被排队相亲”、“25至29岁未婚人数过半”、“扎堆相亲未必妥当”这三个话题,是不是觉得挺抽象的?要知道,从十年前“租女友”回家过年开始,催婚就已经走向末路。

而且网上的诸葛亮们早已把年轻人不愿结婚的“残酷真相”总结得很到位:结婚成本高、生育成本高、性别失衡严重、适婚男女地域分布失衡、男女学历失衡等等。并且说起来还都能找到数据支撑。换句话说,在不愿结婚的事实面前,怎么掰扯都能回归正题。

很多人可能会觉得,为何十年前那代年轻人还会用“租女友”的方式跟父母迂回,现在这茬年轻人咋就干脆不装了?在这个问题上,只能说从父母到子女,幻想彻底破灭了。十年前那代年轻人可能一开始觉得时机不成熟,但又要保住孝心,所以能迂回就迂回,可后来发现,迂回的结局是根本回不去,于是默哀大于心死,索性也就不装了。

实际上,像“00后女生被排队相亲”这种现象,也就部分农村会有,要是在城市里这么干,子女可能真会跟父母绝交。毕竟这不只是能不能相亲成功的事情,而是作为一个具体的人如何看待自己婚恋的问题。

之所以如此强调,倒不是认为相亲真就不靠谱,而是这种市集化的相亲本身已经将人和婚恋异化了。所以,结果自然就会与年轻人所希冀的美好情感和幸福生活背道而驰。从这个意义上讲,“扎堆相亲未必妥当”确实批评得在理。

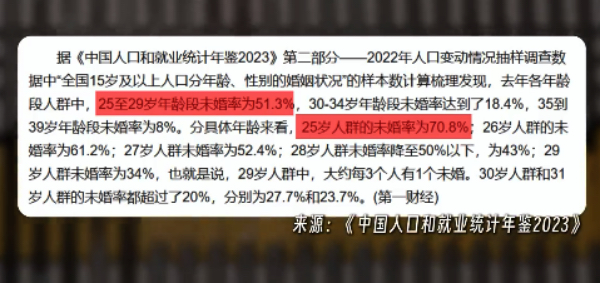

可是,当我们面对“25至29岁未婚人数过半”这组数据时,总觉得催婚也好,批评催婚也罢,简直就是多余操作。因为比起父母的苦口婆心和舆论的操碎心,结婚成本高和生育成本高就能劝退不少人,至于性别失衡、分布失衡、学历失衡,更像是强行拼凑出的社会学话术,没多少人关心,更没多少在意。

所以,面对如今这种尴尬的局面,是该到了直面“两种真相”的时候了。第一种真相:婚姻会消失吗?第二种真相:结婚和幸福有必然关系吗?

我们都知道,结婚率持续走低,离婚率持续攀高,但是这依然不能得出婚姻制度正在瓦解的结论。要知道,从古至今,婚姻的根本基础是两性合作抚养孩子的需要,所以,只要人们仍在生孩子,女性在孩子抚养上仍在谋求男性合作,并且仍在婚姻与家庭这种模式下达成合作,婚姻便不会消失。

至于结婚与幸福的关系,其实历来都是建构观念下的判断,回到真正的个人尺度,其实幸不幸福真还不好说。因为文化和本能具有强大的惯性,许多人性和文化元素起初只是功能性的,可一旦出现并长期存在,便成了我们心理和文化结构的一部分,被赋予了终极性的价值。

可问题是,即便其原先所服务的那些目标不再需要它们,仍将在相当长时间内影响人们的价值观、偏好和行为,进而影响道德和法律制度,只有经过多次世代更替,才会被新的价值和制度元素替换。

所以,在婚恋问题上,不是只有眼前这代年轻人困惑,任何时代的年轻人都困惑。因为,文化元素的替换相对快一些,也需要两三代间才会大幅改观,本能却往往需要数十代才能看得清楚。

所以,眼下的问题是,对于大多数人来讲,可能结婚还是人生的必由之路,就是无论怎么难,父母都会全力支持,但是对于一部分人来讲,当被动的压力已经无法直视时,结不结已经不是问题,问题是“结不起”和“生不起”。

并且这种“结不起”和“生不起”不只是物质层面的施压,还在于现实世界带来的无形压力。因为当一个人和一个家庭的命运基本被固化在可见的视线下时,意味着婚姻真的会成为坟墓,连接真的会走向悲剧。

由此,我们再去审视“每逢春节倍催婚”,是不是觉得这跟“春晚”一样,台上该演演,台下该骂骂。毕竟,不孝有三,无后为大这种“文化元素”早已退出历史舞台,催婚心切的父母就算再怎么不高兴、不情愿,也得让子女在家把年过好。