第一章 秋千定情

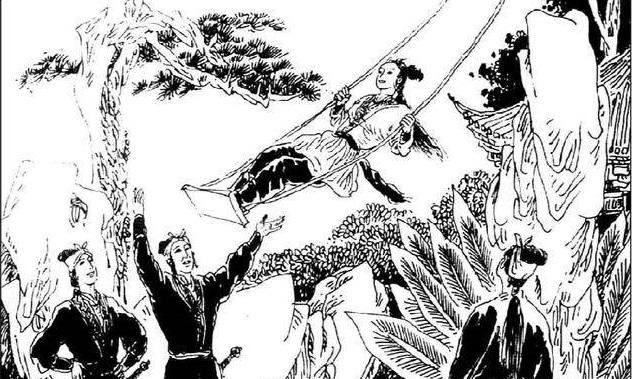

元大德三年清明,洛阳城东的桃花开得正艳。贵族刘家的独女刘丽君年方十六,着一袭淡粉罗裙,在丫鬟小翠的陪伴下来到城郊秋千会。春风拂过,少女们的欢笑声与飞扬的裙裾交织成一片绚烂景象。

"小姐,您也去玩玩吧。"小翠指着最高的一架秋千,眼中闪着期待。

刘丽君浅笑颔首,轻盈踏上秋千板。她双手握住麻绳,脚尖轻点,秋千便高高荡起。越荡越高时,她腰间鹅黄丝带随风飘扬,宛如九天仙子。围观众人不禁发出阵阵喝彩。

忽然一阵疾风袭来,刘丽君手中绣着并蒂莲的丝帕被卷走,飘飘荡荡落向不远处一棵桃树下。她正欲停下秋千去捡,却见一个青衫男子已弯腰拾起帕子。

男子约莫二十出头,身材修长,面容清俊。他小心翼翼拂去帕上尘土,双手捧着走向刘丽君。阳光透过桃枝在他身上投下斑驳光影,衬得他如同画中人物。

"小姐,您的帕子。"男子声音清朗,举止恭敬却不卑不亢。

刘丽君接过丝帕,指尖不经意擦过对方手掌,一股奇异暖流顿时从指尖蔓延至心尖。她抬眼望去,正对上男子明亮的眼眸——那眼中似有星辰大海,让她一时怔然。

"在下杨澄之,字子清,家父在城南开了一间小书肆。"男子拱手作揖,袖口已有些发白,却浆洗得干干净净。

小翠见状,急忙插话:"小姐,时候不早,该回府了。"说着暗暗拽了拽刘丽君衣袖。

刘丽君这才回神,匆匆福身:"多谢杨公子。"转身离去时,她忍不住回头,见杨澄之仍站在原地目送,几片桃花落在他肩头,他却浑然不觉。

回府路上,小翠低声道:"小姐,那杨公子虽相貌堂堂,但毕竟是寒门子弟。老爷若知道您与平民搭话..."

"不过是道谢罢了。"刘丽君轻声打断,手心却紧攥着那方丝帕,上面似乎还残留着杨澄之指尖的温度。

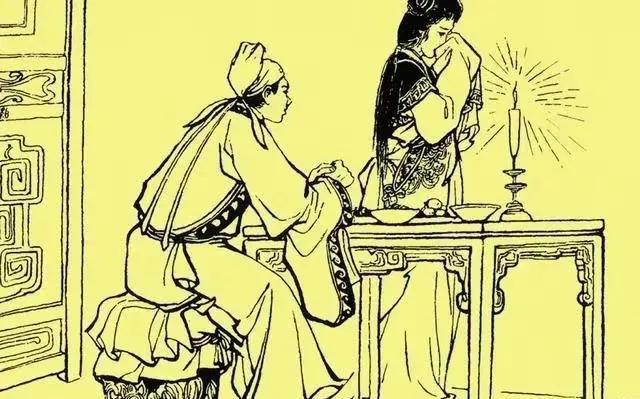

当夜,刘丽君辗转难眠。一闭眼,便是杨澄之拾帕时低垂的睫毛,和那双盛满星光的眼睛。她索性起身,在烛光下提笔作画,将白日情景细细描绘在宣纸上。

第二章 桃林传情

三日后,刘丽君随母亲到慈云寺上香。大殿礼佛毕,她借口要去后山赏花,带着小翠来到桃林深处。这里人迹罕至,满树桃花开得正艳。

"小姐,您看那边!"小翠突然压低声音。

刘丽君循声望去,心跳顿时漏了半拍——桃树下,杨澄之正倚石读书,神情专注。阳光透过花隙洒在他身上,宛如一幅工笔画。

她深吸一口气,整了整衣裙走上前:"杨公子,好巧。"

杨澄之猛然抬头,见是刘丽君,慌忙起身行礼,书本"啪"地掉在地上。刘丽君弯腰帮他拾起,发现是一册《诗经》,书页边密密麻麻写满批注。

"刘小姐也喜读诗?"杨澄之接过书册,耳尖微微发红。

"最爱李义山的《无题》。"刘丽君轻声答道,目光落在书页上杨澄之清隽的字迹上。

"相见时难别亦难..."杨澄之脱口而出,随即意识到不妥,连忙改口,"小姐若不嫌弃,寒舍还有些诗集..."

小翠突然咳嗽一声。刘丽君这才注意到母亲正向这边走来,连忙低声道:"三日后未时,我会来取书。"说完匆匆迎向母亲。

刘夫人打量着杨澄之,眉头微蹙:"这位是..."

"是城南杨家的公子,前日秋千会上曾帮女儿拾帕。"刘丽君解释道,心跳如鼓。

杨澄之恭敬行礼,谈吐文雅。刘夫人见他举止得体,虽出身寒门却气度不凡,态度稍缓,但仍带着几分疏离。

回府后,刘丽君日日盼着约期。到了第三日,她借口要去布庄选料,带着小翠来到城南。杨家书肆门面不大,却收拾得井井有条。杨澄之早已在门口等候,见她到来,眼中顿时亮起光彩。

"小姐要的诗集。"他递过一个青布包裹,声音有些发颤。

刘丽君接过,指尖相触时,两人都不自觉地红了脸。包裹里除了一册《李义山诗集》,还有一封书信。回府后,她躲在闺房中展开信笺,上面用工整小楷写着一首七绝:

"春风拂面桃花笑,初见佳人魂已销。

不知何日重相见,共赏明月话良宵。"

刘丽君将信贴在胸口,只觉一颗心跳得厉害。她提笔回了一首:

"秋千架上初相逢,君拾罗帕意已通。

但愿天公作美意,不教相思付东风。"

自此,两人开始了秘密的书信往来。每隔三日,刘丽君便借故出门,到慈云寺后山与杨澄之相会。他们在桃树下谈诗论文,在溪边赏月听风。杨澄之会为她吟诵新作的诗句,刘丽君则抚琴相和。

五月的一个傍晚,晚霞满天。杨澄之忽然握住刘丽君的手,郑重道:"丽君,我已决定参加今秋乡试。若能中举,便向你父亲提亲。"

刘丽君眼眶微热:"若是不中呢?"

"那我会继续考,直到有资格娶你为止。"杨澄之目光坚定,"你...愿意等我吗?"

"我愿意。"刘丽君毫不犹豫地点头,从颈间取下一枚白玉佩,"这是我从小佩戴的玉佩,你带着它,就像我一直在你身边。"

杨澄之郑重接过,从怀中取出一支银簪:"这是我祖母留下的簪子,现在它是你的了。"说着轻轻插在她发间。

夕阳西下,两个年轻人的身影在桃林中紧紧相依,许下了永不分离的誓言。

第三章 棒打鸳鸯

好景不长。这日刘丽君刚回府,就被叫到正堂。刘老爷面色阴沉地坐在太师椅上,桌上摊开着几封书信——正是她与杨澄之的往来诗笺!

"跪下!"刘老爷厉声喝道,"你竟与寒门子弟私通书信,简直有辱门风!"

原来小翠前日说漏了嘴,被刘夫人察觉异样,搜出了这些信件。刘丽君跪在地上,却挺直腰背:"父亲,杨公子虽出身寒门,但才华横溢,今秋必能中举..."

"放肆!"刘老爷拍案而起,"我已答应赵知府,将你许配给他家公子。那杨家小子算什么?也敢觊觎我刘家女儿!"

刘丽君如遭雷击。赵公子是出了名的纨绔子弟,整日流连秦楼楚馆。她重重磕头:"女儿宁死不嫁赵公子!"

"由不得你!"刘老爷怒喝,"即日起禁足闺中,待赵家下聘!"

当夜,刘丽君以泪洗面。小翠偷偷告诉她,杨澄之得知消息后,在刘府门外跪了一整夜,被家丁用棍棒赶走。

三日后,一个更可怕的消息传来——北方边境叛乱,朝廷紧急征兵。因杨家无力缴纳免役银,杨澄之被强征入伍,三日后便要开赴前线。

刘丽君闻讯,几乎昏厥。她取出所有私房钱交给小翠:"去找杨公子,让他速速逃走吧!"

然而杨澄之拒绝了。他托小翠带回一封信:"大丈夫岂可临阵脱逃?且逃兵连累家人。吾必全须全尾归来,风风光光娶你过门。"

第四章 乱世离别

出征前夜,杨澄之冒险翻墙进入刘府后花园。刘丽君早已在凉亭等候,见他翻墙而入,飞奔过去扑进他怀中。

"澄之,你不能去!"她泪如雨下,"战场上刀剑无眼..."

杨澄之轻抚她的发丝:"别怕,我一定会回来。你记得我们常去的那座破庙吗?若我归来,会在墙上刻一朵桃花。你一定要保重,等我回来娶你。"

刘丽君泣不成声,只能紧紧抱住他,仿佛要将这一刻的温存永远铭记。月光下,杨澄之轻轻吻去她脸上的泪水,这个吻带着咸涩,却比蜜还甜。

次日黎明,杨澄之随军离开了洛阳城。同一天,刘家也收到紧急军报——叛军已攻陷三座城池,洛阳危在旦夕。刘老爷当即决定举家南迁扬州。

"父亲,我不能走!澄之他..."刘丽君跪地哀求。

"住口!"刘老爷怒不可遏,"那小子死在战场上才好!来人,把小姐锁在房里,明日一早出发!"

刘丽君被关在房中,哭干了眼泪。深夜,小翠偷偷溜进来:"小姐,我打听到杨公子的军队是往北去,而我们要南下..."

刘丽君取出纸笔,颤抖着写下一封信:"澄之,无论天涯海角,我都会等你回来。"她将信交给小翠,"务必送到杨家,交给澄之的父亲。"

次日清晨,刘家车队浩浩荡荡离开洛阳。行至淮南道时,遭遇一伙流寇。混乱中,刘丽君与小翠与家人失散,流落荒野。

两个弱女子不得不隐姓埋名,靠着刘丽君的绣工勉强糊口。每到一处,刘丽君都打听杨澄之的下落,却始终杳无音信。

一年后,战事平息。刘丽君与小翠千辛万苦回到洛阳,却发现刘府早已人去楼空。邻居告诉她,刘家人以为她死于劫匪之手,已在扬州安家,为她立了衣冠冢。

刘丽君悲痛欲绝,却仍抱着一线希望。她每日都去那座破庙查看,期盼能找到杨澄之留下的记号。然而三个月过去,破庙墙上始终空空如也。

第五章 生死重逢

这日,刘丽君在城南打听消息时,得知杨父已在战乱中去世。她急忙赶去杨家书肆,在整理遗物时,发现一封未寄出的信:

"父亲大人:儿随军北上,历经血战,幸保无恙。今闻叛军已平,不日将返洛阳。途中听闻刘家南迁,丽君她...据说死于劫匪之手。儿心已死,唯愿归葬故土..."

信纸从刘丽君手中滑落。她发疯般找遍杨澄之可能去的地方,最后从一个老樵夫口中得知:"那个常在秋千场发呆的年轻书生?五天前被人发现死在那棵老桃树下,手里还攥着块玉佩..."

刘丽君踉踉跄跄跑到秋千场,只见初遇时的桃树下多了一座新坟。她跪在坟前,十指深深插入泥土,指甲断裂渗出鲜血也浑然不觉。

慈云寺的老方丈告诉她,杨澄之临终前在寺中绝食四日,只是不断念着她的名字。最后被发现在桃树下气绝,手中紧握玉佩。

"棺木尚停在寺后草堂,按习俗未满七日不得下葬..."老方丈话音未落,刘丽君已向后山狂奔而去。

草堂内阴冷潮湿,一口薄棺静静停放在木架上。刘丽君颤抖着抚上棺盖,指尖传来木头粗糙的触感。她深吸一口气,用力推开——

棺盖发出刺耳的"吱呀"声,一股淡淡的檀香气味飘散出来。杨澄之安详的面容映入眼帘,他穿着那件初见时的青色长衫,双手交叠在胸前,掌中紧握着她的玉佩。令她震惊的是,尽管已死去五天,他的容颜竟丝毫未变,面色如生,只是没有了呼吸。

"澄之..."刘丽君轻唤,声音破碎得不成调子。她缓缓伸出手,指尖轻触他的脸颊——竟是温的!这微弱的温度让她心脏狂跳。

她捧起他的脸,泪水夺眶而出:"你看看我啊...我回来了...我没有死..."泪珠滚落,滴在他紧闭的眼睑上。

小翠在一旁啜泣:"小姐,让杨公子安息吧..."

刘丽君恍若未闻,俯身将脸贴在他的胸口。曾经那里有心跳的地方,如今一片寂静。她想起他们最后一次见面时,他抱着她说"等我回来",那胸膛传来的有力心跳声。

"你怎么能...怎么能不等我..."她哽咽着,泪水浸湿了他的衣襟,"我们说好的...你要回来娶我的..."

她抬起头,凝视着他仿佛熟睡的面容。忽然发现他唇角似乎有一丝若有若无的笑意,就像从前听她念诗时那样。这个发现让她心如刀绞。

"你笑什么...你觉得这样很好笑吗?"她突然激动起来,摇晃着他的肩膀,"你起来啊!起来骂我傻,说我任性!就像从前那样!"

小翠和老方丈连忙上前劝阻。刘丽君挣脱他们,整个人扑进棺材里,紧紧抱住杨澄之的身体。她的泪水如断了线的珍珠,一滴滴落在他脸上。

"我知道你听得见...你从来不舍得让我哭的..."她贴着他的耳朵轻声说,"你看,我的心还在为你跳动,你的怎么可以停下..."

一滴泪恰好落在杨澄之的眼睛上,顺着眼角滑下,宛如他也落了泪。

就在这时,刘丽君感觉到怀中的身体似乎轻轻颤了一下。她猛地抬头,不敢相信自己的眼睛——杨澄之的眼皮在微微颤动!

"澄之?"她屏住呼吸,死死盯着他的脸。

在刘丽君、小翠和老方丈惊恐的目光中,杨澄之缓缓睁开了眼睛。他的瞳孔先是涣散,然后渐渐聚焦在刘丽君脸上。

"丽...君?"他的声音虚弱得如同叹息,"是...你吗?还是...我又做梦了..."

刘丽君又惊又喜,几乎窒息:"澄之!你...你活过来了?"

杨澄之艰难地抬起手,轻触刘丽君的脸颊:"我...做了一个很长的梦...梦见你...离开了我..."他的手指颤抖着为她拭泪,"别哭...我舍不得你哭..."

老方丈目瞪口呆,连连念佛:"阿弥陀佛!老衲活了八十岁,从未见过此等奇事!这必是真情感动上苍啊!"

原来,杨澄之并未真正死亡,而是因过度悲伤陷入假死。刘丽君的真情泪水与呼唤,唤醒了他沉睡的生命。

刘丽君将杨澄之扶出棺材,紧紧抱住他温热的身体,生怕一松手他就会消失。杨澄之虚弱地靠在她肩上,轻嗅着她发间的清香,确认这不是梦境。

"我以为...再也见不到你了..."他在她耳边低语。

刘丽君捧起他的脸,额头相抵:"现在你看见了,我还活着,你也活着。这次,谁也不能把我们分开了。"

阳光透过草堂的窗棂,将相拥的两人笼罩在金色的光晕中。那滴唤醒生命的眼泪,在杨澄之脸上折射出七彩的光芒,宛如上天对他们爱情的祝福。

三个月后,康复的杨澄之与刘丽君在桃树下举行了简单婚礼。次年,杨澄之高中进士,朝廷派他赴扬州任职。赴任途中,他们与南迁的刘家人意外重逢。刘老爷见女儿不仅活着,还嫁了个进士女婿,喜出望外,再也不提门第之见。

从此,刘丽君与杨澄之过上了幸福生活。每年清明,他们都会回到那棵桃树下,重温初遇时的美好。而那滴唤醒生命的眼泪,被世人传颂为"真情泪"的佳话,流传至今。