题记

一场跨越四百年的笔墨疑案

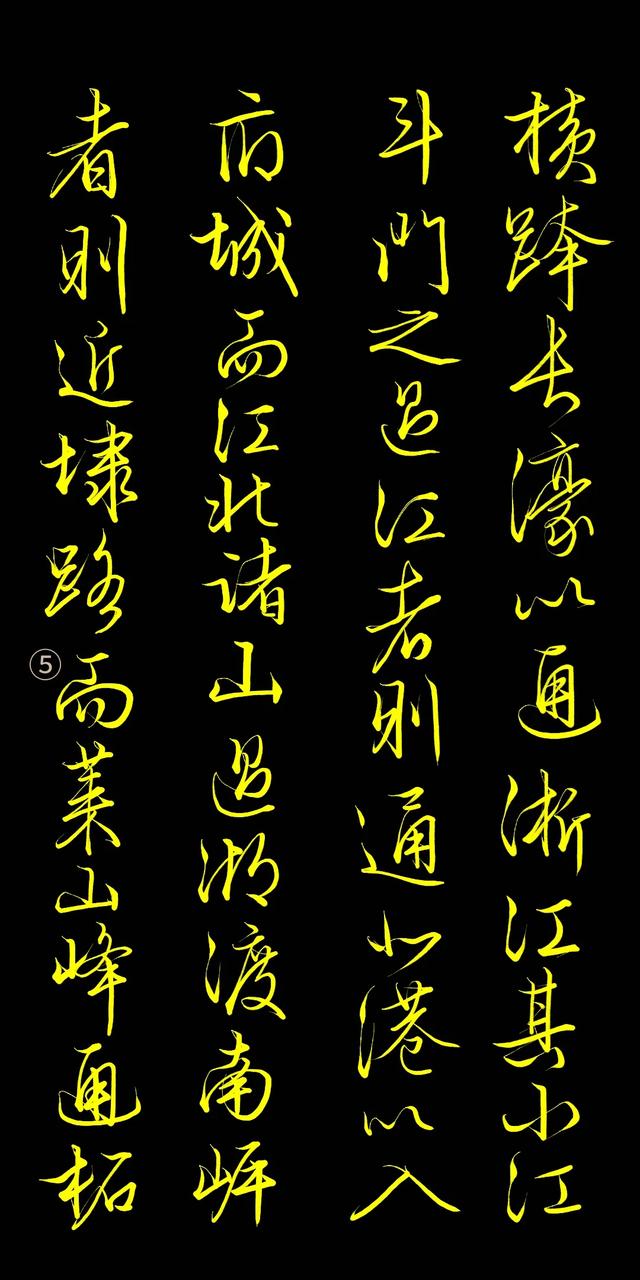

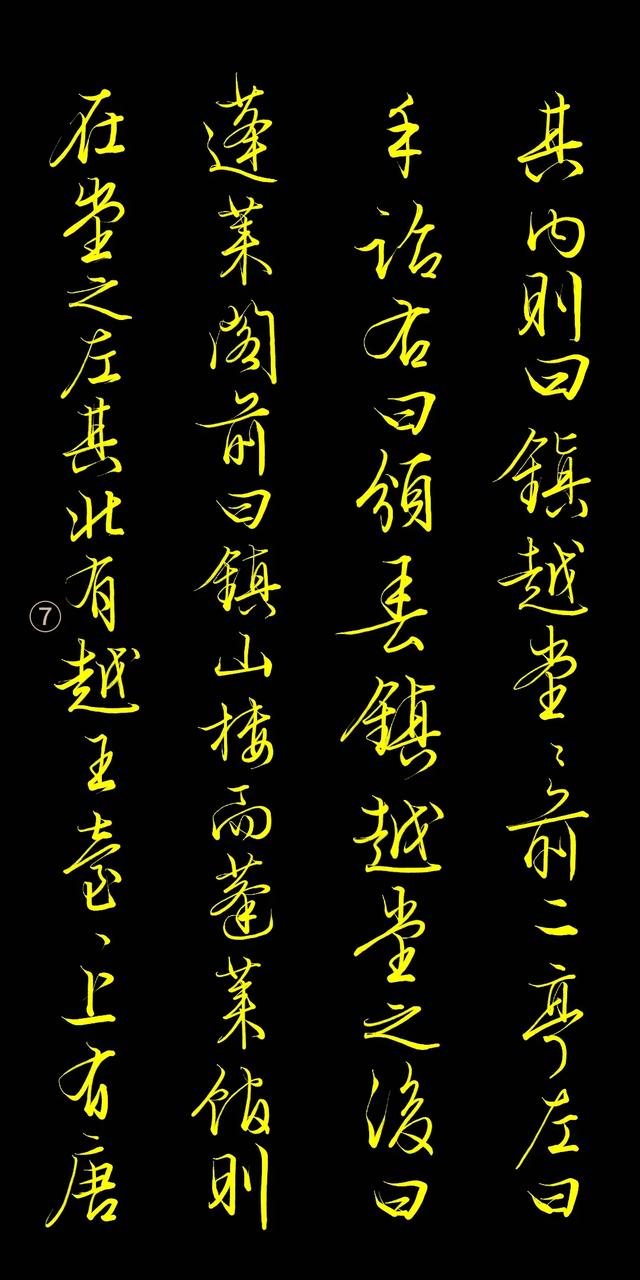

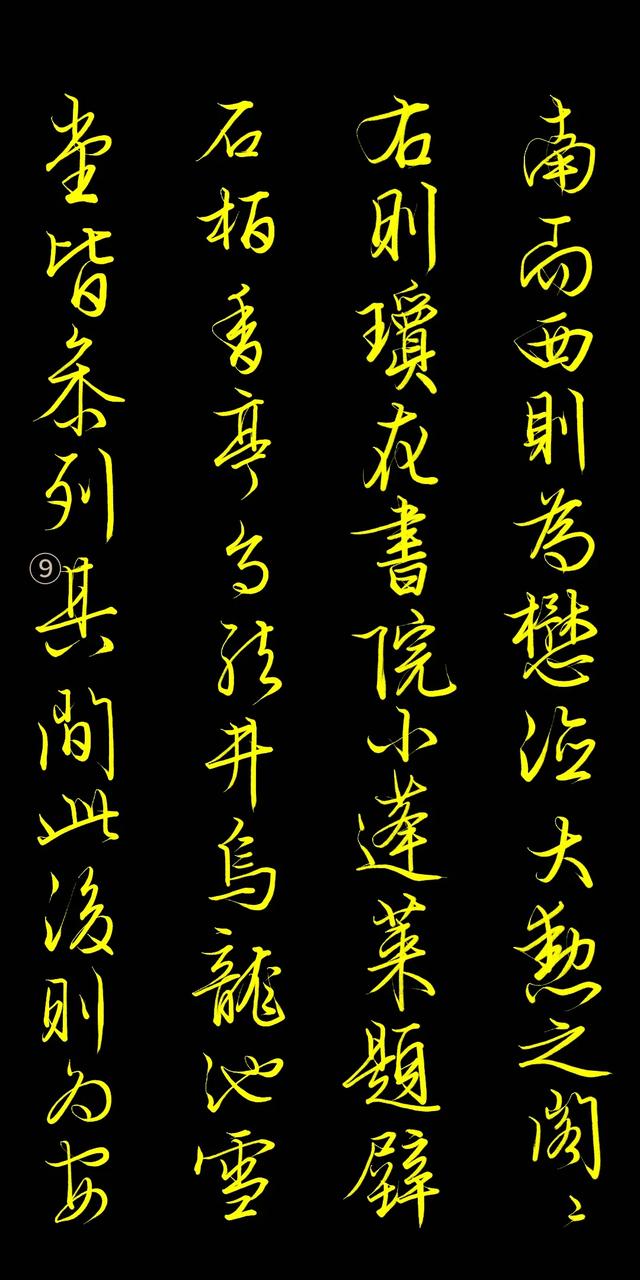

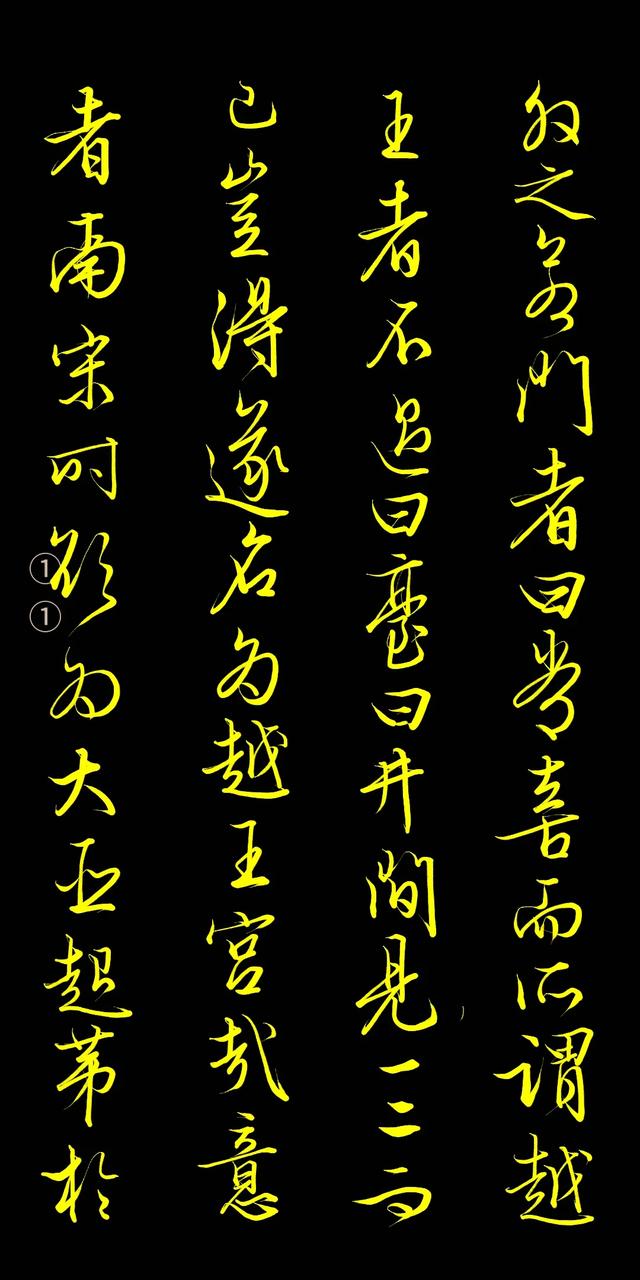

某日偶得文徵明《行书跋越王宫殿图卷》,墨痕灵动如松间鹤影,俊逸处似惊鸿照水,一见倾心。遂下载,以三星电子笔,稍有空闲,便临其章法,摹其筋骨,追其神韵,不知停歇。然笔锋间暗藏蹊跷:此作落款嘉靖丙辰(1556年),当为文翁八十六岁暮年手笔,却毫无晚年“人书俱老”的圆融气象,反透出七十余岁时的锐利锋芒——结字如剑出鞘,飞白似弦紧绷。烟云过眼四百载,是真迹误判,抑或另有玄机?遂以电子笔为刃,剖毫析芒;以AI为镜,逐帧比对、考据钩沉,成此篇真伪之辨。

悬案缘起:款识与风格的矛盾

《行书跋越王宫殿图卷》落款为文徵明86岁晚年之作,却与其公认的晚年书风大相径庭。文徵明80岁后书风以“人书俱老”著称,结字宽绰雍容、笔意圆融含蓄(如《赤壁赋》《醉翁亭记》),但此作锋芒外露、骨力峥嵘,更接近其70岁前后的“盛年气象”。这种矛盾不仅是真伪鉴别的核心线索,更揭示了明代书画作伪的深层逻辑——市场对“名家晚年精品”的狂热追逐,催生了“风格嫁接”的高阶伪造手法。

三大笔墨破绽:细节中的真相

1. 起笔露锋 vs 藏锋浑厚

晚年真迹起笔多藏锋内敛,如“山”“水”等字似蚕头含而不发;而此作“戒珠山”“蓬莱阁”等字起笔果断露锋,锋芒如刀削斧凿,更似其早年师法欧阳询的方劲特质。这种笔法差异与文徵明晚年追求“淡中求厚”的墨法理念相悖。

2. 结字险峻 vs 结构端稳

文徵明80岁后结字重心下沉、横向取势(如《赤壁赋》中“江”“天”二字);此作却多见纵势险绝——如“镇越堂”之“堂”字宝盖头左低右昂,“龙井”之“龙”部右倾欲坠,动态张力远超晚年平和之态。这种结字风格更接近其70岁前后的“求险绝”阶段。

3. 墨色锐利 vs 枯润交融

真迹晚年墨法追求“枯润交融”,枯笔处如老松虬枝(如《西苑诗卷》);此作则浓墨凌厉,飞白如钢丝绷直,锋芒毕现,反与文氏60岁《草堂十志》的锐气遥相呼应。

作伪者的“高级局”:一场跨越时空的风格博弈

即便非文徵明亲笔,此作仍显露极高水准:

- 笔法还原度:对文氏盛年“以楷入行”的节奏把控精准,如“越王台”三字提按顿挫与《醉翁亭记》如出一辙;

- 章法谋篇:字距密而行距疏的布局,完美复刻文氏题跋手卷的典型范式;

- 文化惯性:钤印位置、题跋内容考据严谨,甚至复现文氏“以画理入书”的构图意识。

作伪者绝非庸手,或为文氏门生(如彭年)、或系吴门后学,深谙其书学脉络。这种“高仿”之作,实则是明代书画作伪“技术密码”的缩影——通过“风格再造”混淆时空逻辑,满足市场对名家晚年精品的追捧。

伪作的双重价值:超越真伪的艺术启示

1. 风格断代的“活标本”

若定此作为伪托晚年款识的盛年风格仿作,则恰好填补文氏70岁前后书风转变期的研究空白,揭示其从“求险绝”到“归平正”的过渡痕迹。

2. 明代艺术市场的“镜像”

此作暴露明代文人画市场的畸形生态:富商巨贾“争购古画不问真伪”,导致作伪产业链高度专业化。正如《宝绘录》伪作集事件所示,赝品泛滥反而推动了书画鉴藏理论的发展。

3. 书法美学的“无主之境”

即便剥离作者光环,其笔法之精、气韵之畅,仍足与祝允明、王宠等大家比肩。这印证了艺术史的铁律:技艺的高度可以超越真伪的标签。

临摹启示:在锋芒与藏锋间对话历史

通过三星电子笔逐帧临摹发现:

- 锋芒的控制:伪作外露的锐气,恰能反衬文氏晚年“藏锋”的哲学——临习时需刻意收敛锋芒,方能体会“人书俱老”的蜕变;

- 时空的错位:一笔一画中既有文徵明的魂,又藏作伪者的魄,这种“双重人格”恰是书法史演进的微观缩影。

笔墨永生,真伪何妨?

《行书跋越王宫殿图卷》的真伪之辩,实为一场关于“艺术本真”的思辨。即便出自他人之手,其精湛技艺仍足以跻身明代行书杰作之列。它提醒我们:在书法的世界里,“谁写的”或许重要,但“怎么写”才是永恒的叩问——正如文徵明所言:“仿古而不泥古,吾书之道也。”