题记:以纯粹对抗浮华 「当世人以行书章法标榜风流时,衡山先生偏以楷书界格写行楷,字字如钟磬端坐,疏密轻重皆合礼乐;全篇无一笔懈怠,却无一丝炫技之态。这种‘无意于佳乃佳’的书写,恰似儒家君子‘望之俨然,即之也温’的风骨。」

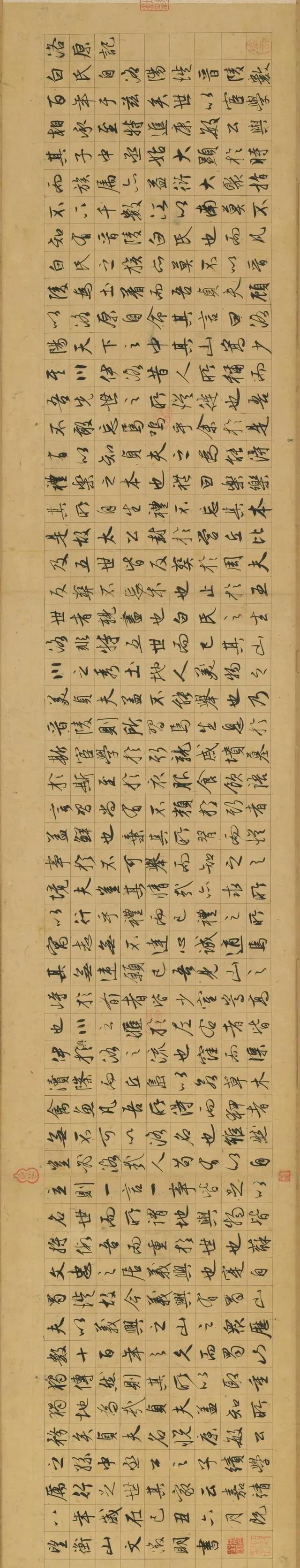

高清原版

一、艺术人格与书学理念的永恒回响 文徵明晚年书风以“法古而不泥古”为圭臬,《洛原记》正是其“人书俱老”的集大成之作。他以楷书界格为基,却突破程式束缚,单字结构如“洛”“原”二字,三点水的灵动与右半部的稳重合构出“险中求稳”的辩证美学,暗合道家“负阴抱阳”的宇宙观。其用笔藏锋含蓄,横画化用隶意,竖画顿挫呼应唐碑,而转折处的圆润则直追魏晋风骨,堪称传统技法的解构与重构。

二、技法突破:从笔墨到礼乐的精神共鸣 1. 章法如礼器:秩序与自由的平衡 虽以界格为框架,字距疏密却暗藏山水画“平远法”的纵深节奏。如“天朗气清”四字,留白渐次扩大,与文意中的天地开阔形成互文,行距疏朗若云烟,赋予作品祭祀礼器的庄重感。

2. 笔意即乐舞:墨色枯润的韵律 张照评其“文字之美足以传千载”,尤以“礼乐之本”四字为最——横画如编钟悬梁,竖画若磬石坠地,墨色飞白处似钟鼓余韵,与《周礼》仪典形成跨时空共鸣。这种将儒家礼乐精神视觉化的尝试,使书法超越技法,成为文化基因的载体。

三、后世文人的集体致敬:题跋中的精神史 《洛原记》自嘉靖八年诞生后,卷尾汇聚了李濂、许宗鲁、张照等十二位明清名家的题跋,构成一部浓缩的文人精神史。 - 李濂以“钟鼓喤喤,磬筦将将”形容其礼乐精神,借白悦隐逸之志抒怀自身仕途坎坷,笔触刚毅与文氏“中和之美”形成张力。

- 许宗鲁以赋体长文解构书法意象,称其点画“如礼器庄重,似乐舞流畅”,将单字结构与《乐记》仪典秩序勾连。 - 张照从技法层面剖析,指其“疏密交响如山水画平远法”,并以行楷题跋再现文氏笔意,清人骨力与明人风雅在此碰撞。

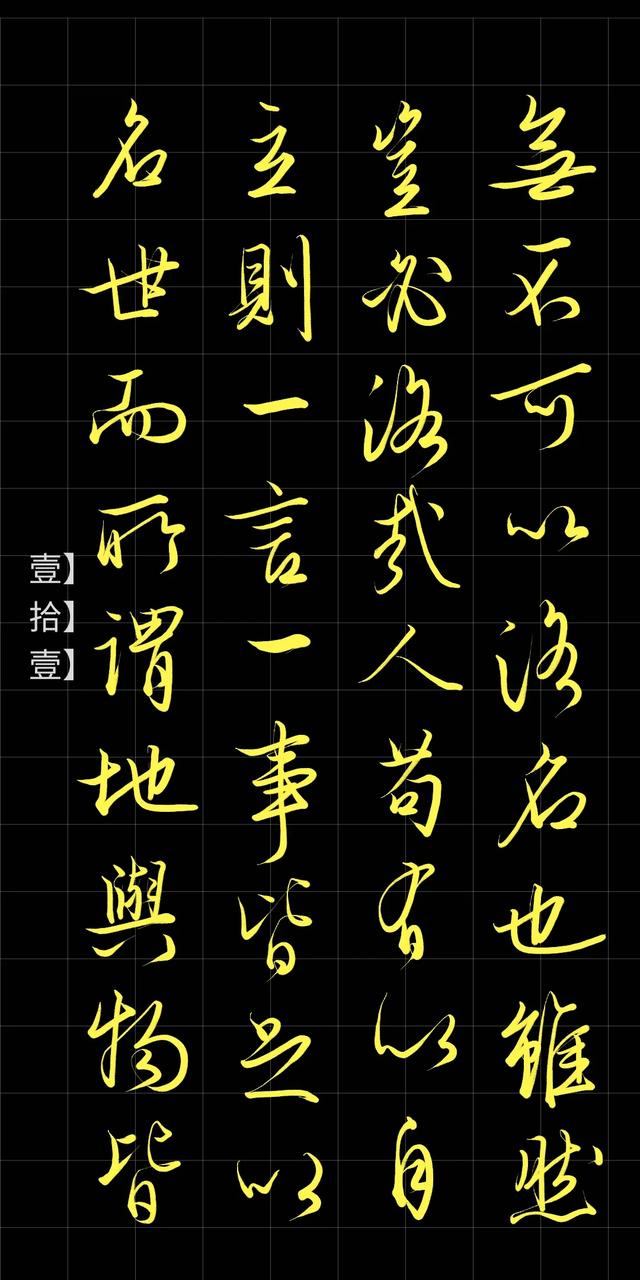

四、数字时代的传承:从金石到像素的文明对话 此次临摹选用三星S Pen电子笔,试图以超高精度的级压感精准还原文氏“万毫齐力”的笔触变化,数字飞白与绢帛皴擦异曲同工。文徵明若在世,或会如编刻《停云馆帖》般拥抱科技——六百年前他用界格守护法度,六百年后我们以像素延续文脉,二者皆是对“文明不朽”的应答。

写在最后:书法作为永恒的文明基因 《洛原记》的价值远超艺术本身:它是礼乐精神的视觉化、文人理想的笔墨结晶,更是中华文明“技进乎道”的鲜活例证。当我们在电子屏上临写这些字符时,触摸的不仅是点画结构,更是文徵明“日书万字”的执着、白悦“不忘先世”的坚守,以及一个时代对“何为美好生活”的集体思索。这种跨越媒介的对话,正是书法作为文明基因的永恒魅力。