在数字时代的碎片化缝隙中,我以三星S Pen为笔、手机屏幕为纸,悄然临摹清代庄有恭为《二十四名山图》题写的二十四幅跋文。每一笔的提按转折,仿佛穿越时空触摸到这位状元郎的墨痕,而指尖流转的不仅是技艺,更是一场对山河家国的深情回望。

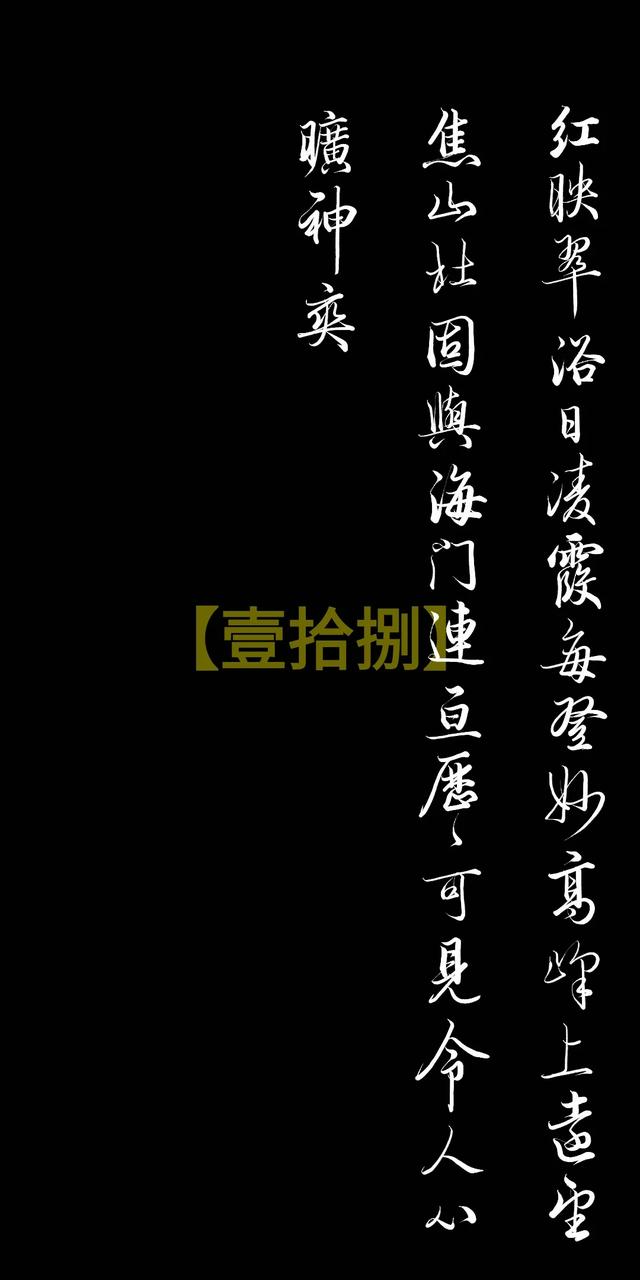

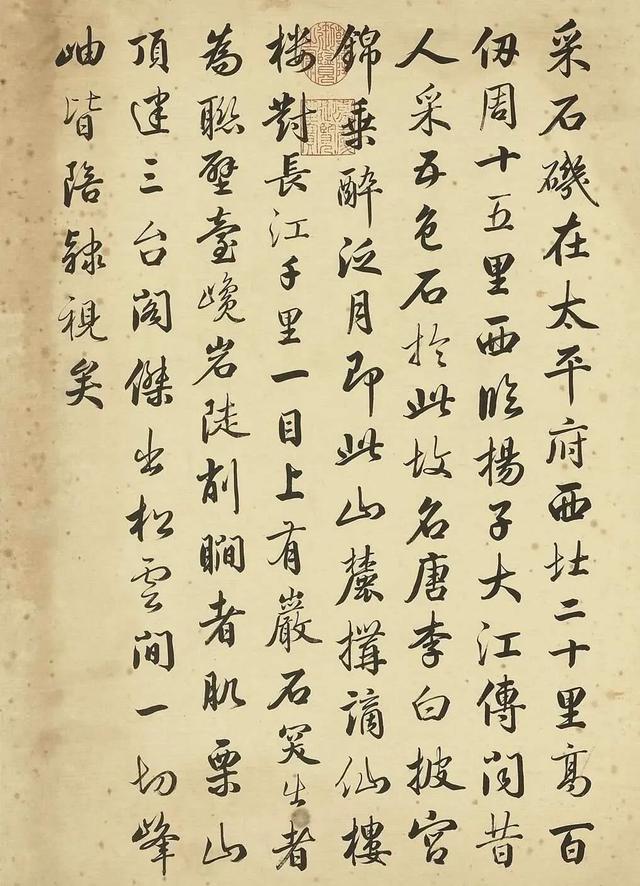

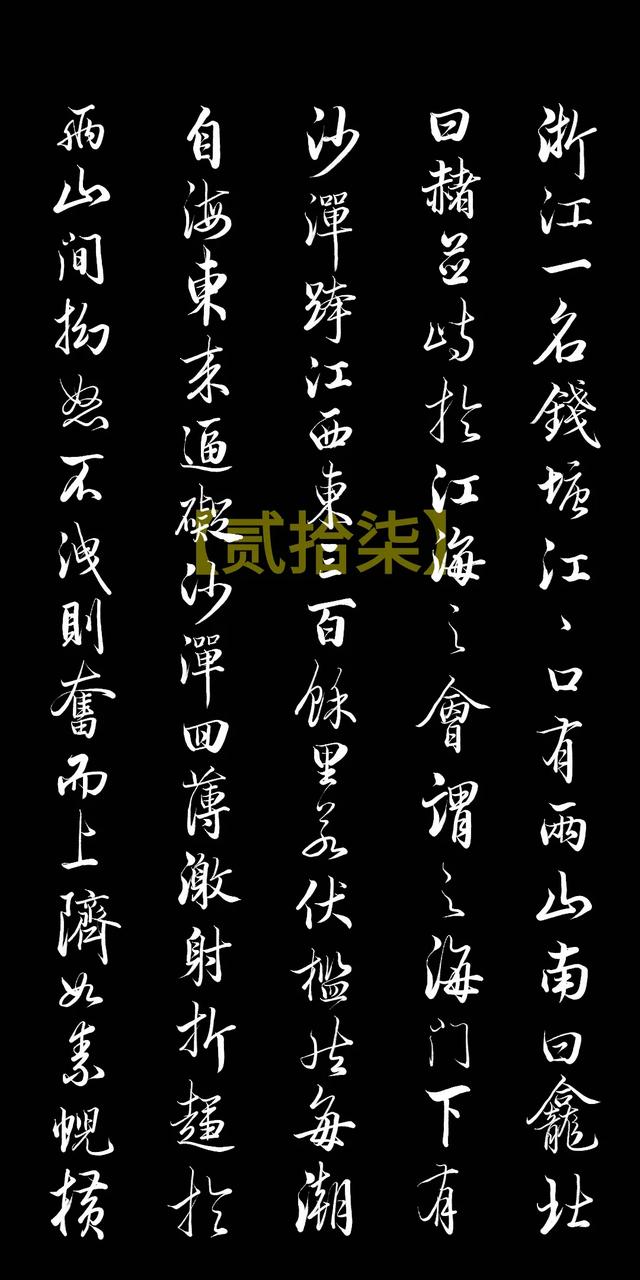

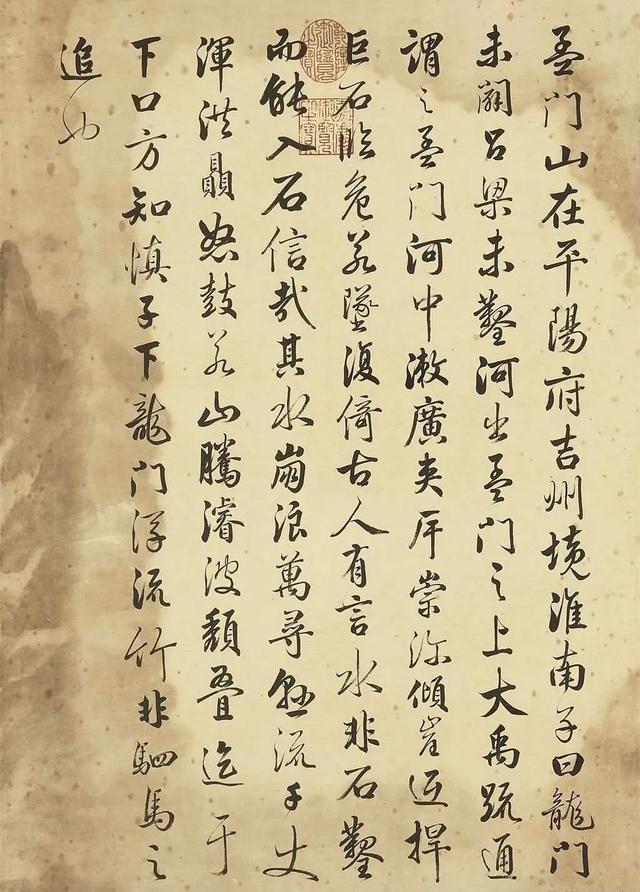

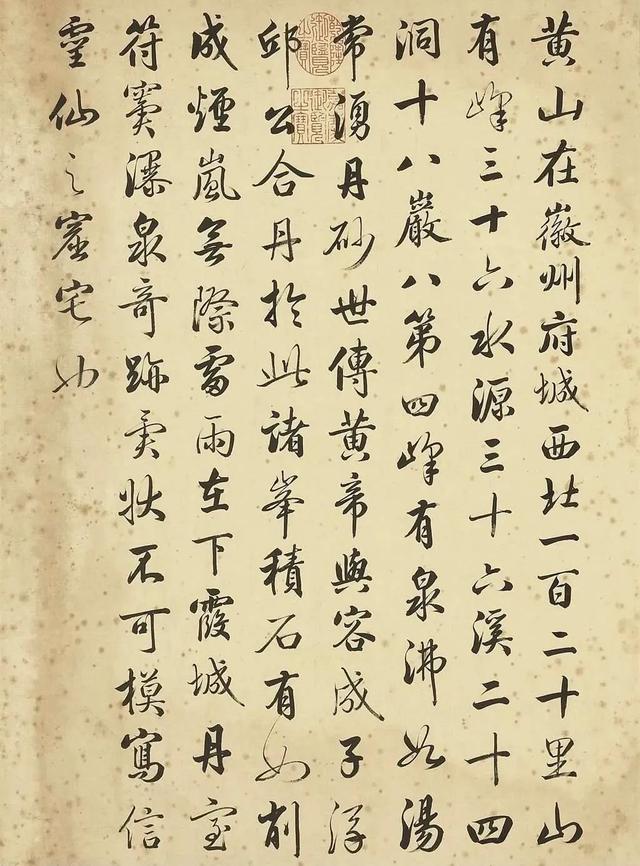

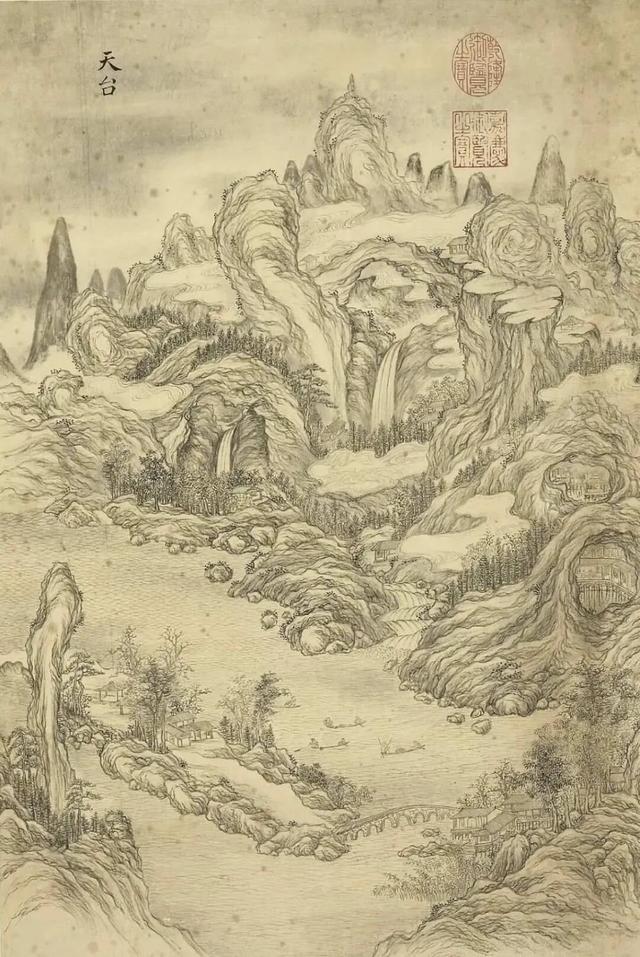

原作:帝王珍藏的山水史诗 《二十四名山图》出自乾隆钦定的《墨妙珠林》系列,由宫廷画家励宗万于1745至1747年间绘制。这组绢本设色巨制单页尺寸达63×42.5厘米,以黄山、庐山、三峡、钱塘江等二十四座华夏名山为纲,将青绿山水与文人诗意熔铸一体。画中黄山“丹霞蒸腾”、赤壁“云锁烟合”、三峡“悬泉漱玉”,笔触雄浑中见精微,既展现山水的磅礴气象,又以工笔细描楼阁舟楫,令观者如临其境。全册五百七十六页均钤有「乾隆御覽之寶」「嘉慶御覽之寶」朱印,钤印位置严整如军阵,足见两朝帝王对其珍视。

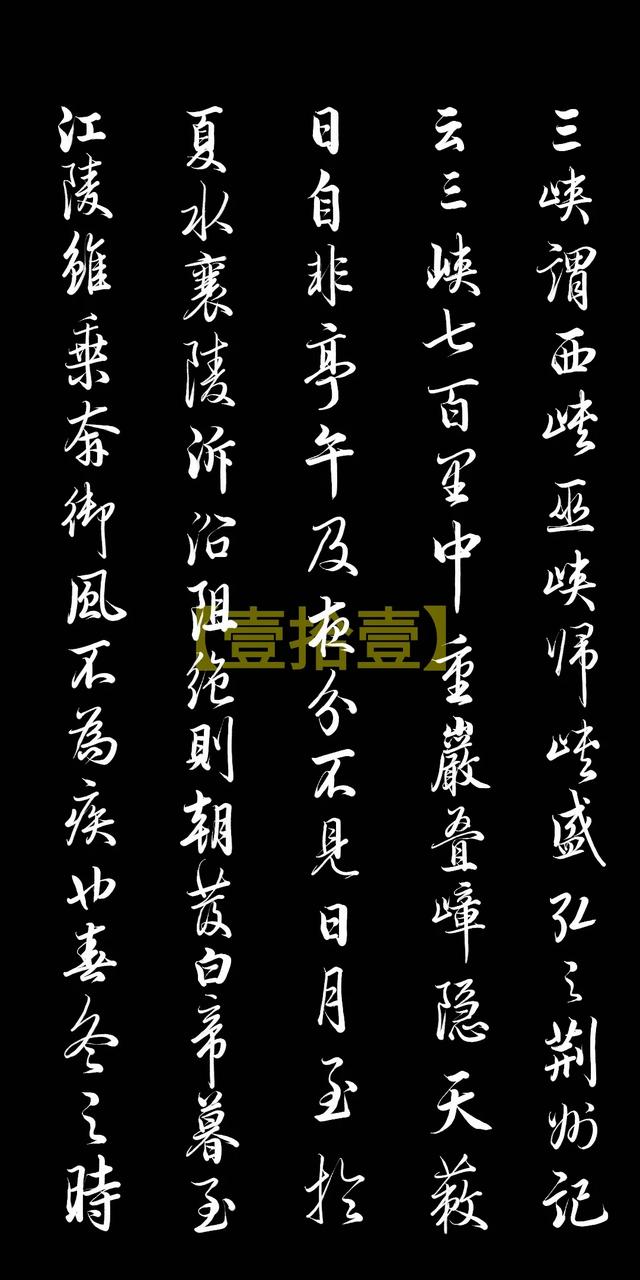

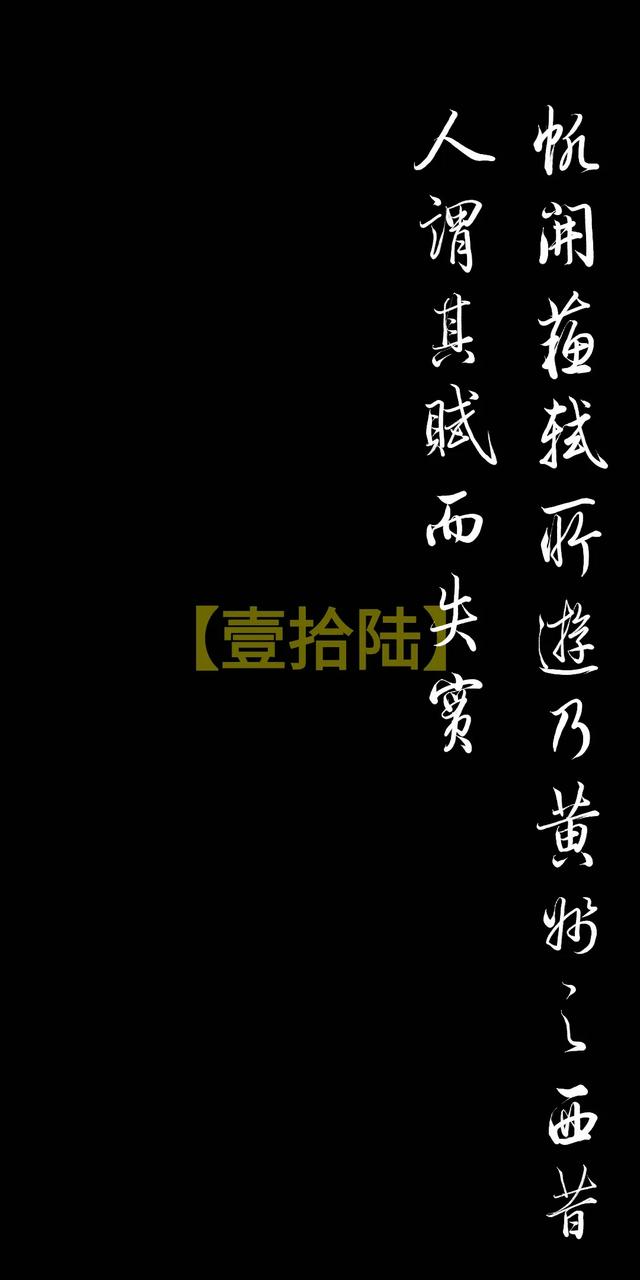

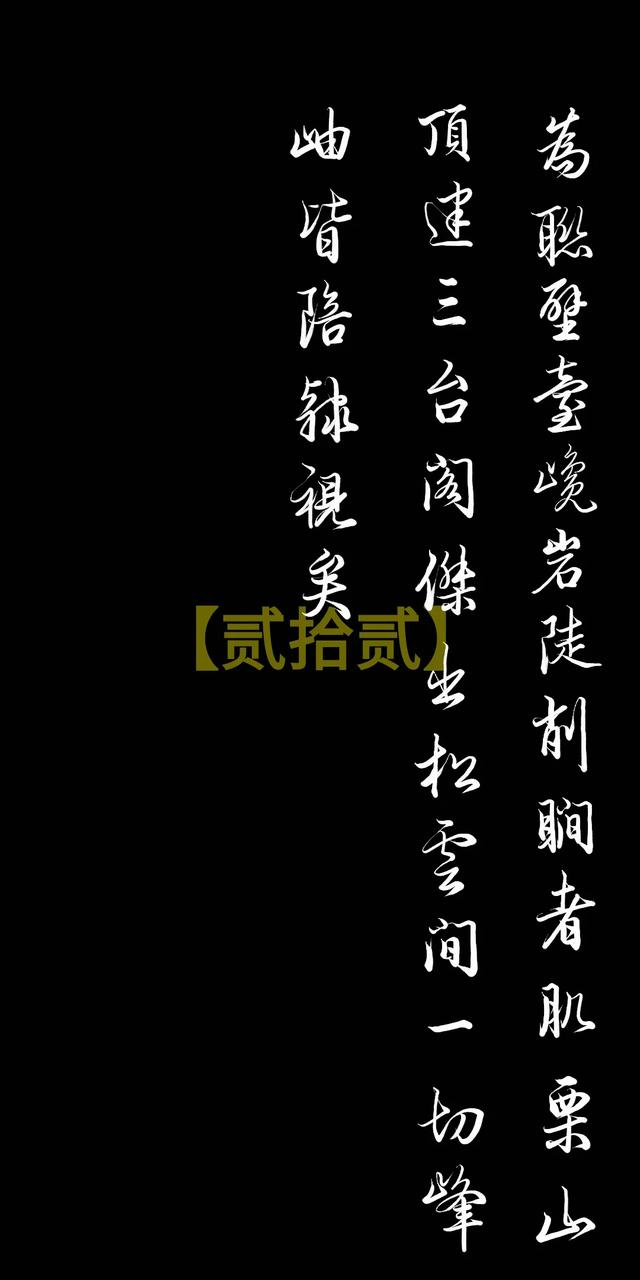

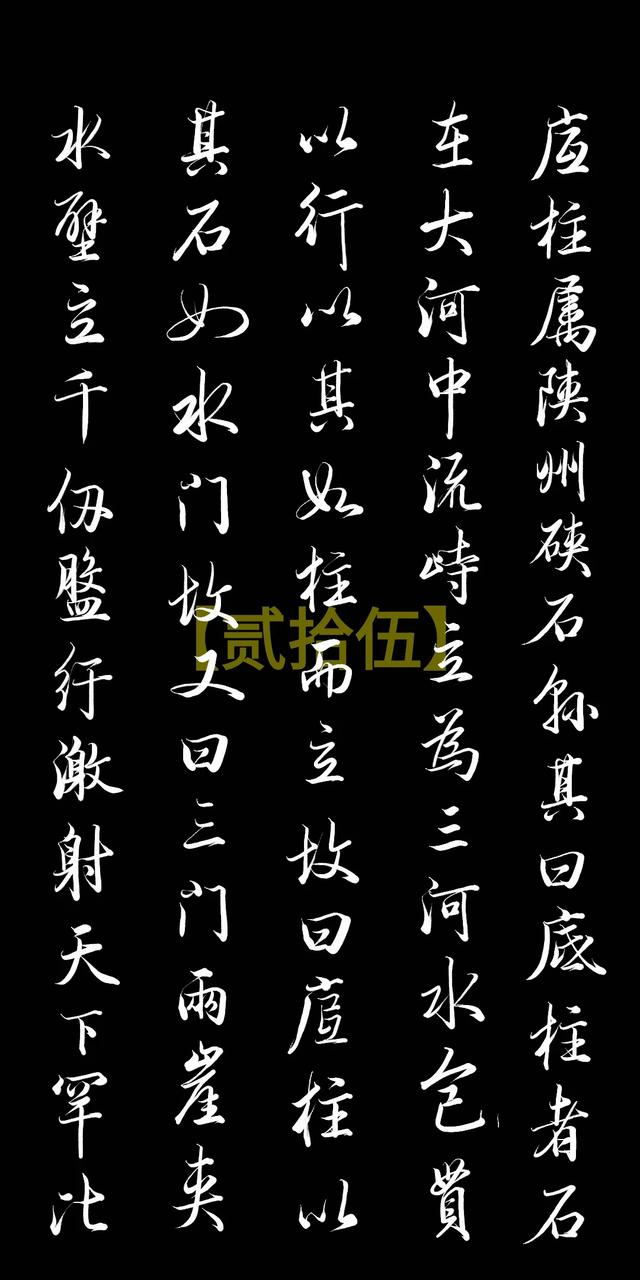

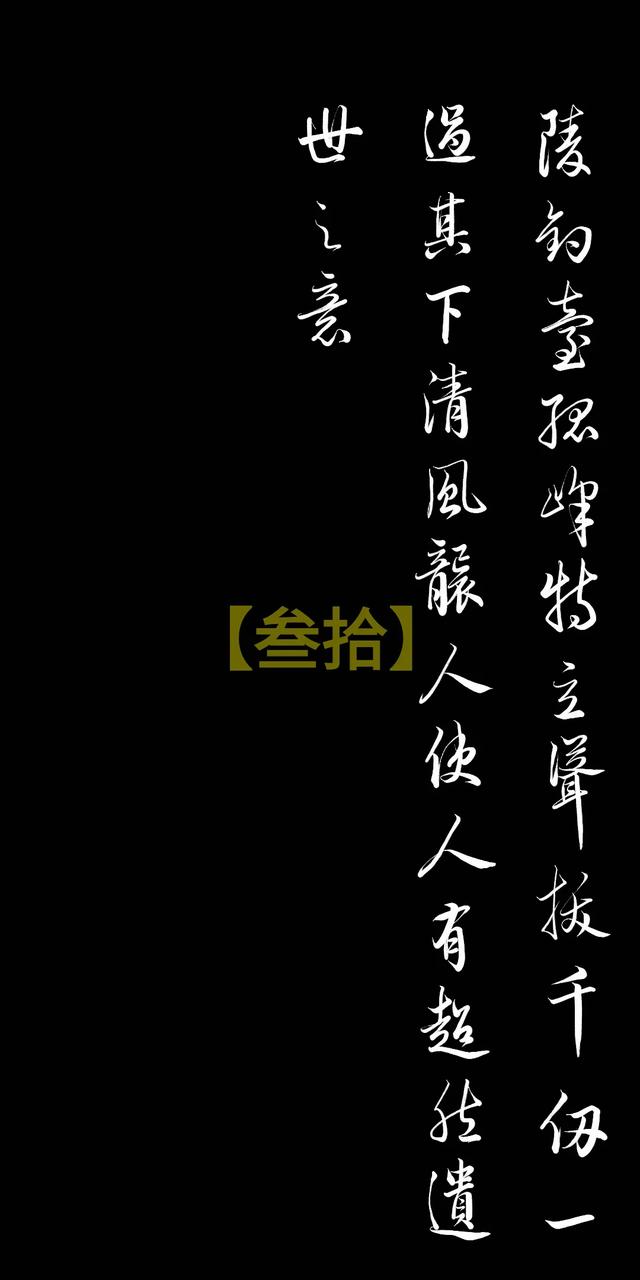

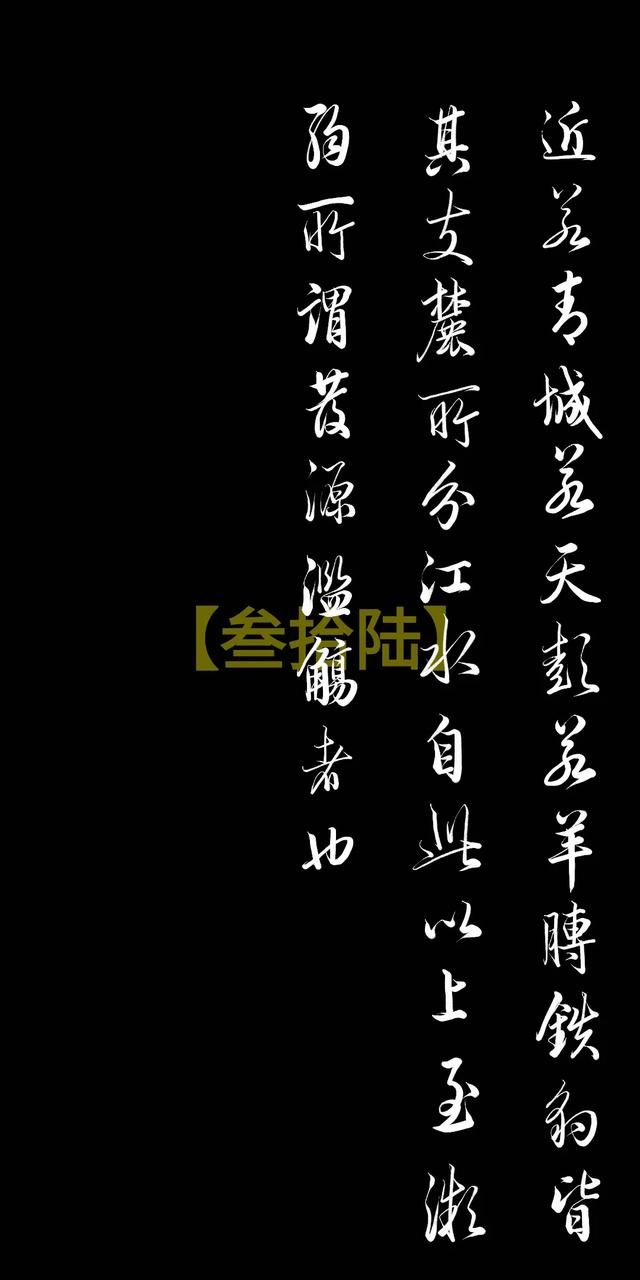

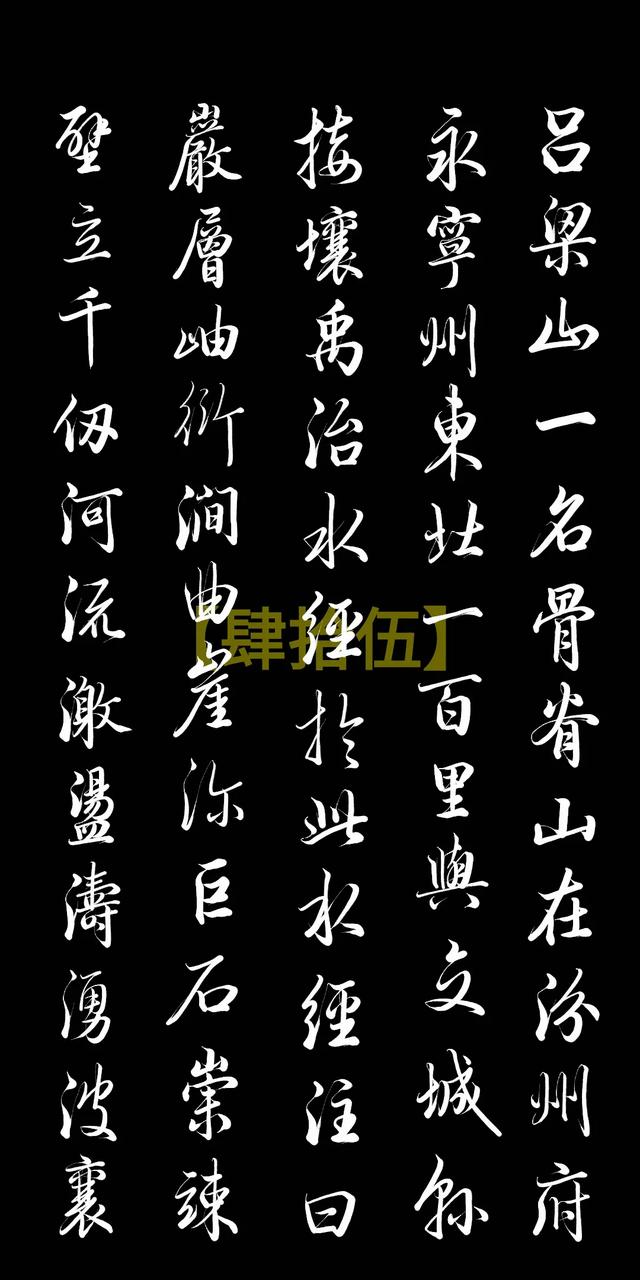

题跋:状元笔墨中的山河魂魄 庄有恭为此图册题写的跋文,堪称清代宫廷艺术的“书画合璧”典范。作为广东首位状元,他师法颜真卿的筋骨、米芾的洒脱,兼融魏晋风骨,行书尤以“枯湿浓淡尽得其妙”闻名。题跋中,他以疏朗行气贯穿二十四幅作品:写钱塘江潮时墨色酣畅如“奔雷殷地”,题富春山则笔意萧散似“清风拂钓台”,墨韵与设色山水相映成趣。广东省博物馆藏其《听雨楼》诗轴“温厚含精灵”的笔法,在此跋文中更升华为“山河入翰”的格局——既有治水能臣对江山的务实关切,亦透出文人“超然遗世”的理想寄托。

临摹:科技与传统的心手相印 这场跨越三个世纪的临摹,不仅是个人对书法的沉浸,更是以科技为桥,重溯《二十四名山图》中“丹青写尽山河魂,翰墨凝成士子心”的文化基因。当励宗万的青绿与庄有恭的墨迹在屏幕上交融,那些曾被乾隆摩挲的册页,终以数字形态焕发新生。 临摹工具说明:使用三星S Pen的4096级压感功能模拟传统毛笔的提按转折,结合屏幕放大细节功能捕捉原作笔触,通过数字技术实现精准临摹。