一、张照:三朝重臣的书法革命

张照(1691-1745)作为跨越康熙、雍正、乾隆三朝的文臣领袖,以书法革新者的姿态在清代书坛刻下深刻印记。他早年师从董其昌再传弟子王鸿绪,深研晋唐法度;中年融米芾的恣肆与颜真卿的雄浑,晚年更将赵孟頫的典雅融入馆阁体,形成“秀媚中藏铁骨”的独特书风。乾隆帝曾盛赞其“羲之后一人,舍照谁能若”,并将其谥号定为与赵孟頫、董其昌同等的“文敏”,足见其艺术地位。

二、《临苏轼赤壁赋》:笔墨中的哲思交响

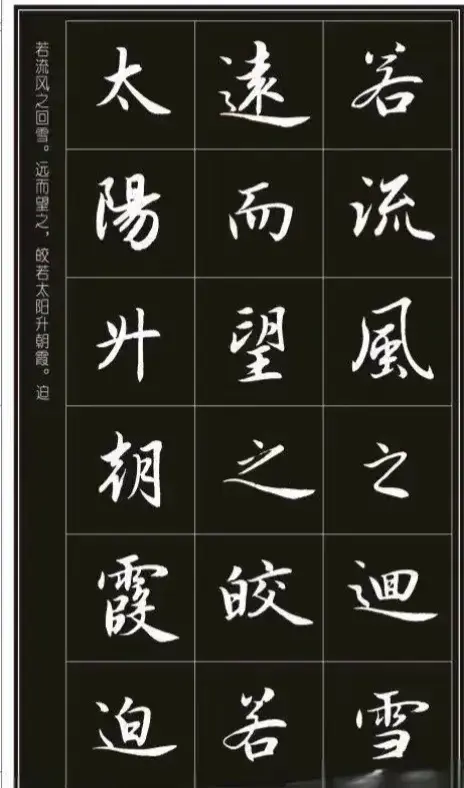

现藏台北故宫博物院的《临苏轼赤壁赋》(纵7.5cm,横114.5cm),是张照艺术成熟期的代表作。此作以苏轼名篇为载体,在绢素上展开三重艺术突破:

1. 五体融通的笔法革命

张照在单字内完成楷、行、草书体转换,如“江上清风”四字,楷法立骨展现赵孟頫的端严,行意贯气延续米芾的跳宕,草势点睛暗含怀素的狂逸。这种“一字多体”的创举,打破了馆阁体的程式化桎梏。

2. 墨色哲学的情感投射

书写“哀吾生之须臾”时,枯笔飞白如裂帛,将苏轼的时空浩叹凝固于绢素;而“山高月小”则墨色温润,侧锋擦出的氤氲恰似月下波光,展现张照对“墨分五色”的极致掌控。

3. 醉态书写的艺术突破

据《石渠宝笈》记载,此作乃张照“酒氣勃勃,从十指间出”的醉中书就。笔触在理性法度与感性挥洒间找到平衡,如“白露横江”数字的连笔牵丝,既有颜体的沉雄力道,又见米芾“刷字”的率性。

三、数字时代的传统致敬

此次临摹借助三星S Pen的4096级压感技术,重点还原张照“提按藏锋”的节奏变化。轻压笔尖呈现游丝牵带,重压展现“银钩趸尾”的骨力,使电子屏上的墨痕亦能传递清代馆阁体的“庙堂之气与林泉之韵”。

写至最后:穿越时空的笔墨共振

从张照笔下的松烟墨韵到今日屏幕的电子笔触,《临苏轼赤壁赋》始终在诉说艺术革新的真谛——真正的传承担非简单复刻,而是如张照般“以古法为舟,渡时代之河”。当数字工具遇见三百年前的笔墨哲思,我们不仅重拾了“铁画银钩藏雅韵”的书法美学,更见证了传统文化在科技赋能下的永恒生命力。