1985年,开国上将萧华弥留之际,提出一个要求:把我的大女婿叫来 - 今日头条

1985年,萧华,开国上将,弥留之际,突然要求:“把我的大女婿叫来。”

家人愕然,萧华为何在生命的最后时刻,提出这样一个请求?要求背后,是情感的牵绊,还是责任的交接?是什么让他在此时此刻,特意将目光投向大女婿?

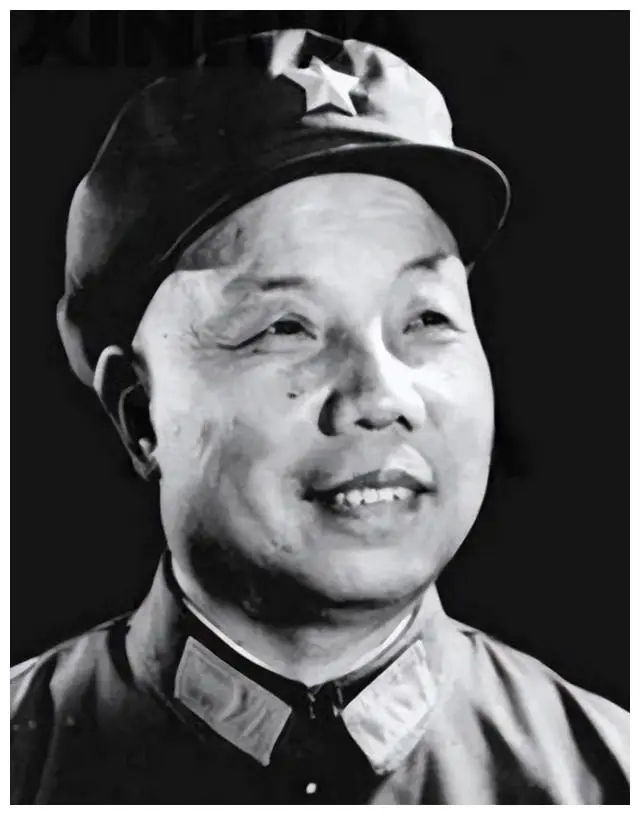

萧华,江西兴国人,生于1916年,14岁加入中国工农红军那一刻起,他的命运便与中国的命运紧紧相连。

抗日战争爆发后,萧华担任八路军115师343旅政委,参与了平型关大捷等战役,这些战斗深深印刻在他的心里,也奠定了他在革命队伍中的威信。

解放战争中,萧华指挥辽沈战役和平津战役,立下战功。无论是指挥战役,还是在政治上的处理能力,萧华的卓越才华,都让他成为了党内的重要人物。

1949年之后,萧华继续肩负着,重大的政治责任。

作为总政治部主任和空军政委等职务,他在军事和政治领域,都发挥了重要作用。

萧华一生充满了荣誉与挑战,与毛主席等老一辈领导的关系,也非常亲密。

毛主席曾多次,在重要场合公开称赞萧华的才干,给予他极大的支持和信任。

萧华的革命生涯,不是只有辉煌的战功。

在这位将军的背后,有着常人难以理解的辛酸与苦楚,长时间的战斗与工作,几乎让他没有时间享受,正常的家庭生活。

为了国家和革命,牺牲了太多个人的幸福,与家庭的温暖。

萧华从未后悔,从小便有着强烈的家国情怀,每一场战斗,每一次为党和人民奉献的时刻,都是他毕生的荣耀。

他对家人的爱,也从未放下,因为长期的征战,无法常伴在他们身边,总是尽量在每个休息时刻,将家庭视为自己人生的支柱。

萧华与毛主席的关系,是中国革命历史中的一个典范。

两人之间有着深厚的革命友谊,也有着长期的合作与共识,毛主席对萧华的信任,体现在公开场合的赞扬上,更体现在,每一次重要的决策中,萧华总能得到毛主席的,亲自指导与支持。

长征时期,毛主席和萧华,常常一同策马而行,讨论党的路线与方针。

那时,萧华年轻而充满激情,毛主席则是一个深沉的将领,两人无话不谈。

毛主席在萧华身上,看到了对革命的无限忠诚,也看到了他超群的军事才华。

1949年时,毛主席没有忘记,萧华的贡献,在领导班子中,萧华被任命多个重要职务。

毛主席曾多次说过,萧华是党内少数几位,能同时兼顾政治,与军事的人物之一,他的果敢、冷静与智慧,使得他成为了毛主席信任的军事将领。

两人是同事,还是彼此心中,不可替代的朋友。

即便是在一些党内的重要决策时,毛主席也会第一时间,征求萧华的意见。

萧华每次给出的建议,都能精准地反映出,他对国家与人民的深刻理解,这也使得他在毛主席心中的地位,愈加重要。

除了工作中的紧密合作,萧华与毛主席,在私人生活中的交往,同样深厚。

曾邀请萧华参加家庭聚会,两人在一起的时光,常常谈及未来的中国和党的建设。

萧华在毛主席面前,表现出了与其他人,截然不同的亲和力和睿智。

两人之间的关系,是合作关系,更是革命事业中,携手并肩的深厚情谊。

毛主席对于萧华的赏识与信任,赋予了萧华在党内,和人民心中独特的地位,而萧华以自己的实际行动,回应了毛主席的信任与支持。

萧华的家庭生活,不像外界对他的印象那样,充满光辉与荣誉。

作为一名革命将领,他的家庭生活,处于一个被忽视的状态。

长时间的战斗与工作,使得他难以亲近家人,尤其是在自己辉煌的时期,萧华将一切注意力都集中在了,革命和国家事务上。

这让他与家人,尤其是妻子和孩子之间,难以形成那种,传统家庭中的温暖互动。

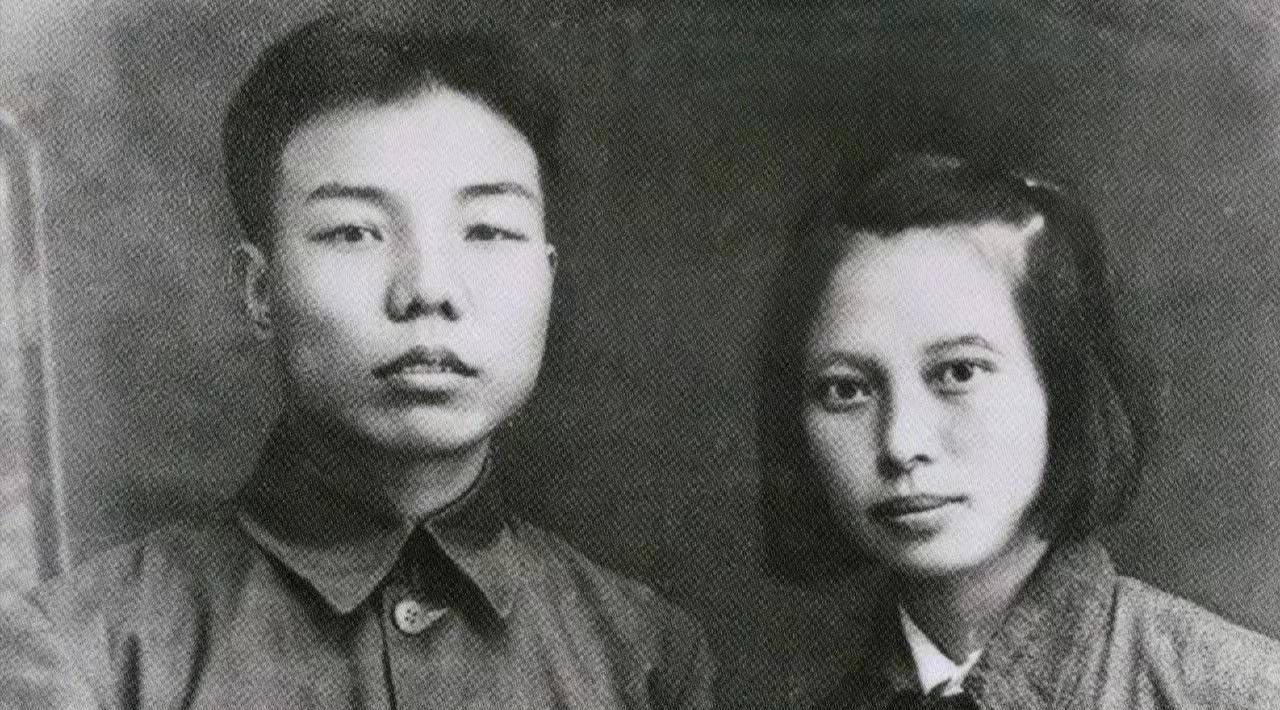

他的妻子王新兰,与他共同经历了,革命的风风雨雨。

王新兰是一位非常坚韧的女性,要承担家中的责任,还常常需要面对,萧华因公事繁忙,而无法回家的情况。

萧华长期缺席家庭,王新兰总是努力照顾孩子们,她默默承担着这个家庭的重担。

萧华对她心存感激,常常在忙碌的工作之余,通过信件与电话,表达对妻子的关心和爱护。

家庭教育理念,与他的革命生涯,有着紧密的联系。

从小就强调,子女们要有家国情怀,要为国家、为民族承担责任。

萧华对孩子们的要求非常严格,尤其是对大女儿,他时常说:“你们不能只为自己而活,要学会为社会、为国家贡献自己的力量。”这些话在萧华的一生中,对孩子们的影响至深。

在革命生涯中,没有将很多时间留给家庭,萧华依然在子女心中,树立了一个崇高的形象。

他是一个威严的父亲,更是一个榜样,一个以革命精神,为驱动力的家长。

尤其是他的长女,萧华从小就要求她学会担当责任,做一个对社会有用的人。

大女儿从来没有,因父亲的缺席,而觉得不满,一直在父亲的教诲下,坚信为国家做贡献,才是重要的事情。

萧华的其他子女,也各自在社会和军队领域,他们承载着萧华的家族荣光,继续将父亲的事业发扬光大。

萧华的家庭生活充满了牺牲,在萧华的晚年,他开始更加重视,与家人共度的时光。

病床前,他的心情不再像年轻时,那般冷静严谨,而是充满了,对家庭的眷恋,与对家人未来的担忧。

这段充满忙碌与奉献的生活,在萧华晚年的病痛中,逐渐显得有些孤单。

1985年,萧华被诊断出患有癌症,病情迅速恶化,萧华意识到,自己可能很难再有机会,看到家人们,完全成长和取得成就。

医生宣告他只能再活几个月,这个曾经指挥战斗、为中国建设奉献一生的开国上将,眼看着自己进入生命的最后阶段。

萧华对病痛的忍耐力极强,他没有将自己的身体状况,告知太多亲友。

直到生命的尽头,萧华依旧保持着,对党的忠诚与对国家事务的关注,这段最后的时光里,萧华心中迫切的事情,竟然是召唤大女婿的到来。

他的这一要求,让家人们感到意外,作为一名老革命家,萧华的家族成员,大多了解他的为人。

对自己大女婿杜链,一直有着深深的信任。

杜链并非军人,也没有像萧华那样的政治背景,他在萧华心中,一直是一个值得信赖的年轻人。

杜链凭借着自己的能力,迅速在政府部门中,取得了一定的职位。

萧华之所以在弥留之际要求见他,大概是想要,将自己心中的一些还没完成的事宜,交给这个年轻人。

萧华的要求,让家里人陷入沉思,杜链此时正忙于公务,家人们担心,他是否能及时赶到,萧华的态度异常坚定。

身体逐渐虚弱,目光依旧清澈,眼神中透出一种无,言的执着与坚定。

病房中的空气压抑沉重,萧华那微弱的声音依然清晰:“叫他过来,我有话要交代。”

当天,杜链迅速赶到了萧华的病床前。

萧华睁开眼睛,面色苍白,看到杜链的到来,他微微露出了笑容。杜链站在床前,低下头,等待着萧华的指示。

他将手伸向床头的信封,已经虚弱得,几乎无法发出声音,他指向信封,目光依然充满力量。

信封中装着的,是萧华亲自起草的6000字报告,其中详细阐述了,他对国家未来的规划,和对家族的期望。

萧华的请求没有被辜负,杜链按照萧华的遗嘱,将材料交给了中央,确保了萧华没完成的事业,得以继续延续。

在去世前,萧华终于放心了,这一刻,他的家人,理解了他作为革命战士的责任,也理解了他对于家族未来的期许。

致敬那一代的革命家!!,,他们全心全意为国家为人民着想!