《——【·前言·】——》

1982年,宋希濂在美国的一次采访中,公开说出了自己,对蒋介石与毛主席的看法。

那时的他,已是经历了风风雨雨的一代人物。

“老蒋活该失败,毛主席比他高明太多。”一句话,直指历史的痛点,为什么这位曾为国民党效力的将领,最终会做出这样的评价?

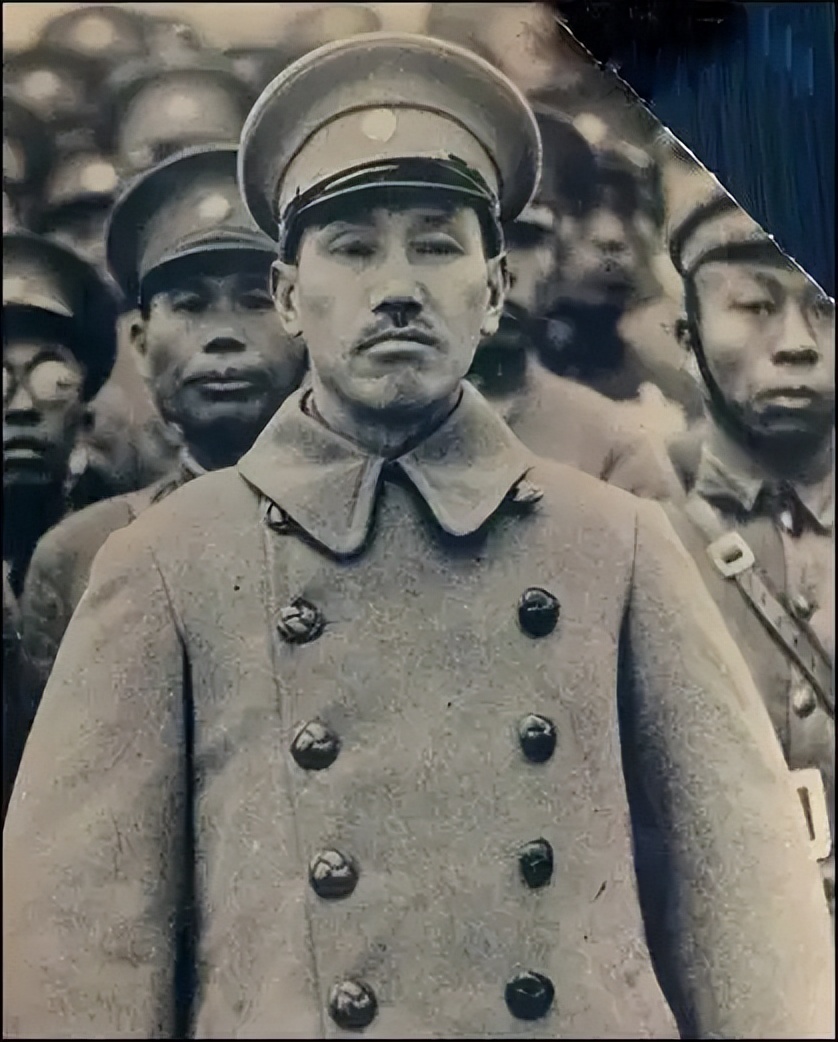

宋希濂为何有资格做出这一番评论,还要从他的经历说起,1924年,宋希濂考入黄埔军校,这座当时中国具有影响力的军事学府,是无数青年才俊追逐的梦想。

在这里,宋希濂结识了不少未来的革命领袖,包括陈赓、周总理等人。

与这些同学相比,宋希濂显得更加崇尚“英雄主义”。

初入黄埔军校时,宋希濂对蒋介石的崇拜,几乎到了盲目的地步,蒋介石领导着国民党,还因在北伐中的卓越表现,深得宋希濂的心。

宋希濂曾暗自誓言,要为蒋介石打天下。

而当时的蒋介石,也确实吸引着一大批忠实追随者,包括宋希濂在内。

抗日战争爆发后,宋希濂带领的队伍,作为国民党的精锐部队之一,迅速投入到了保卫祖国的行列。

尤其是在淞沪会战中,1937年8月,“八一三”淞沪会战爆发,宋希濂带领部队从西安赶赴上海,一举突破日军防线。

特别是在20日子夜,宋希濂猛攻天宝路一带,成功迫使日军撤退,战局一度发生逆转。

宋希濂因这次表现,被迅速提拔为荣誉师的师长,继续在全国抗战的各大战役中屡创佳绩。

在富金山战役中,亲自指挥三军,重创日军,毙敌4506人,伤敌17380人。

宋希濂的名字,也开始响亮,成为抗日战争中的一位英雄。

在战场上取得了许多荣誉,但宋希濂始终无法回避一个,深刻的内心矛盾:开始质疑国民党的领导,尤其是蒋介石的战略决策。

蒋介石的领导风格,暴露出其局限性,在面对日益复杂的国内外局势时,他的应对策略,显得僵硬而单一。

这一点,宋希濂越来越无法接受。

1944年,宋希濂率部队,成功突破了滇缅边境,击败了日军的驻守部队。

自己的名气越来越大,可心中却生出一种说不清的空虚。

在看到蒋介石,在战争中的领导方式时,开始对国民党的政治,和军事决策,产生深刻疑问。

蒋介石在面对日本侵略者时的优柔寡断,以及对内部政治斗争的过度关注,让宋希濂感到失望。

宋希濂尤其看得清楚,抗日战争的胜利,还需要全国人民的广泛支持,和坚强意志。

而蒋介石所领导的队伍,始终未能得到广大人民的充分支持,这让他更加失望。

这段时间内,宋希濂的内心世界发生了巨大的变化。

早期,认为自己是在为中国革命而战,效忠蒋介石是理所应当的。

现在战争深入,越来越清晰地意识到,蒋介石的领导缺乏民心,军事战略也愈加脱离实际。

渐渐感到自己,已经不再能够,忠诚地为蒋介石效力,心中的疑虑和悔恨,日益加剧。

西安事变发生时,宋希濂已经是一位,颇具声望的将领,正在为保卫祖国的疆土而奋斗,1936年12月12日,西安事变的爆发,成为中国历史的一个重大转折点。

这一事件改变了中国的政治格局,也使宋希濂的思想,发生了巨大的变化。

西安事变后,国共两党的合作,进入了一个新的阶段。

蒋介石被迫与共产党进行妥协,这也为宋希濂的思想,转变提供了契机。

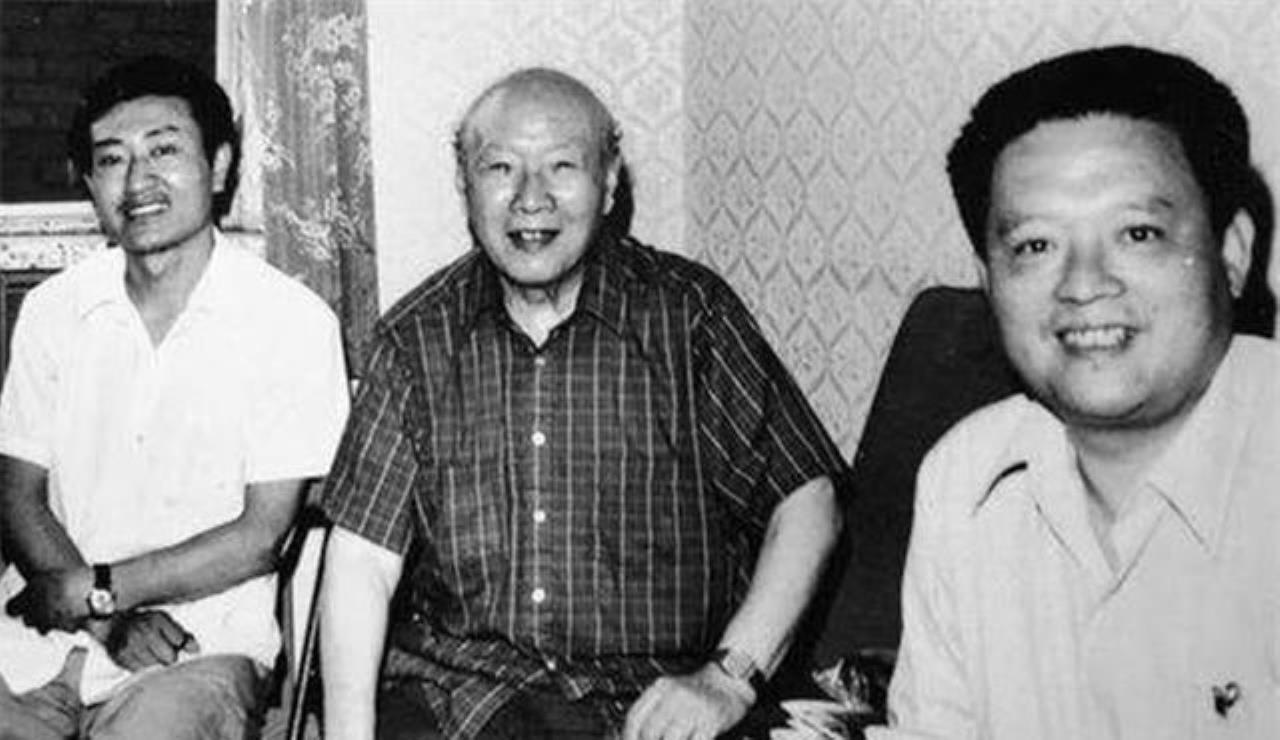

与周总理、陈赓等共产党的高层,有了更多的接触和沟通,当时他仍是国民党的一员,但这些接触让他承认,共产党对国家的未来,具有更加深远的战略眼光。

尤其是周总理与宋希濂的交谈,给了他很大的震撼。

周总理对于国内外形势的深刻分析,以及对中国未来发展的宏伟蓝图,让宋希濂不禁反思自己过去的选择。

在周总理的影响下,宋希濂开始重新审视,自己的人生轨迹,和未来的方向。

与这些深刻的思考,和交流相比,蒋介石在这段时间内的处事风格,显得更加僵化和过时。

在外交和军事上的某些决策,并没有展现出,足够的政治远见和灵活性。

1944年与日军激战之后,宋希濂的内心愈发迷茫。

他能在战场上屡屡取得胜利,可蒋介石却依旧,固守着一些过时的理念,根本无法适应形势的变化。

更令他失望的是,蒋介石对待内部的政治斗争,过于专注,始终没有充分发挥,国民党应有的力量。

这种对外无能、对内腐化的情况,使得宋希濂的忠诚逐渐动摇。

蒋介石在处理民族大义,和党内权力斗争时的优柔寡断,深深刺痛了,宋希濂那颗曾经坚定不移的心。

“蒋介石始终未能,调动全民族的力量,来对抗日军,始终无法做到,最大限度的团结。” 这种失望,让宋希濂开始重新思考,国民党的未来。

宋希濂发现蒋介石的战略和决策,已不适应时代的需要,甚至在某些决策上,还会直接影响到抗战的进程。

蒋介石所领导的政权,在百废待兴的中国,始终无法像毛主席所领导的中国共产党那样,真正实现,民族的复兴与国家的独立。

这也成了他内心挣扎的核心:是否该去追随一个,更加符合时代需求、能更好代表,广大人民利益的力量?

几十年的观察与沉淀,宋希濂的立场和心态,有了巨大转变。

1982年接受美国记者采访时,直言不讳地表示:“老蒋活该失败,毛主席比他高明太多。”这番话让当时的许多人,感到吃惊,也让宋希濂的历史评价,成为了舆论焦点。

为何一位曾深受蒋介石恩宠的将领,在多年后,却能如此明确地,做出这样的判断?

这是经过长期思考后的结论,宋希濂经历了对蒋介石的崇拜、失望,再到对毛主席的认同。

从最初对蒋介石的盲目追随,到逐渐感受到,蒋介石在处理国家大事时的局限性,直至转而对毛主席的高度评价,宋希濂的思想变化充满了复杂与深刻。

宋希濂看到了毛主席在军事上,展现了非凡的领导力,在政治策略上更是高人一筹。

在毛主席的领导下,中国共产党,能够通过灵活的策略,和广泛的群众基础,化解危机,带领人民走向胜利。

特别是在抗日战争中的领导作用,毛主席凭借深远的战略眼光和坚韧的意志,成功扭转了战局,最终带领中国走向胜利。

“毛主席比蒋介石高明太多”,这句话中的“高明”二字,正是宋希濂对毛主席,综合战略能力的深刻认同。

1993年,宋希濂在纽约病逝。

他的一生,见证了中国革命的风云变幻,也经历了,从盲目忠诚,到深刻觉醒的心路历程。

或许,正是这一份历经沧桑的清醒与深刻,使得他的历史评判,愈加具有权威性与深远影响。

中国的近现代史中,宋希濂无疑是一个独特的历史人物。

他的见解、他的反思,帮助我们更加清晰地,认识到那段复杂的历史,以及蒋介石与毛主席之间的那场历史较量。

这是对蒋介石的深刻否定,也是对毛主席领导下,中国革命成功的高度肯定。