宋美龄与继子斗了51年,临终却说:即使我有孩子也不会和经国一样 - 今日头条

宋美龄与蒋经国的关系,一直充满复杂性和矛盾,长达51年的母子斗争,背后隐藏着怎样的心结?

在宋美龄临终时,她的那一句话,“即使我有孩子,也不会和经国一样”,引发了无数的猜测。

是什么让她在生命的最后时刻,如此表露心声?她与蒋经国之间到底发生了什么?

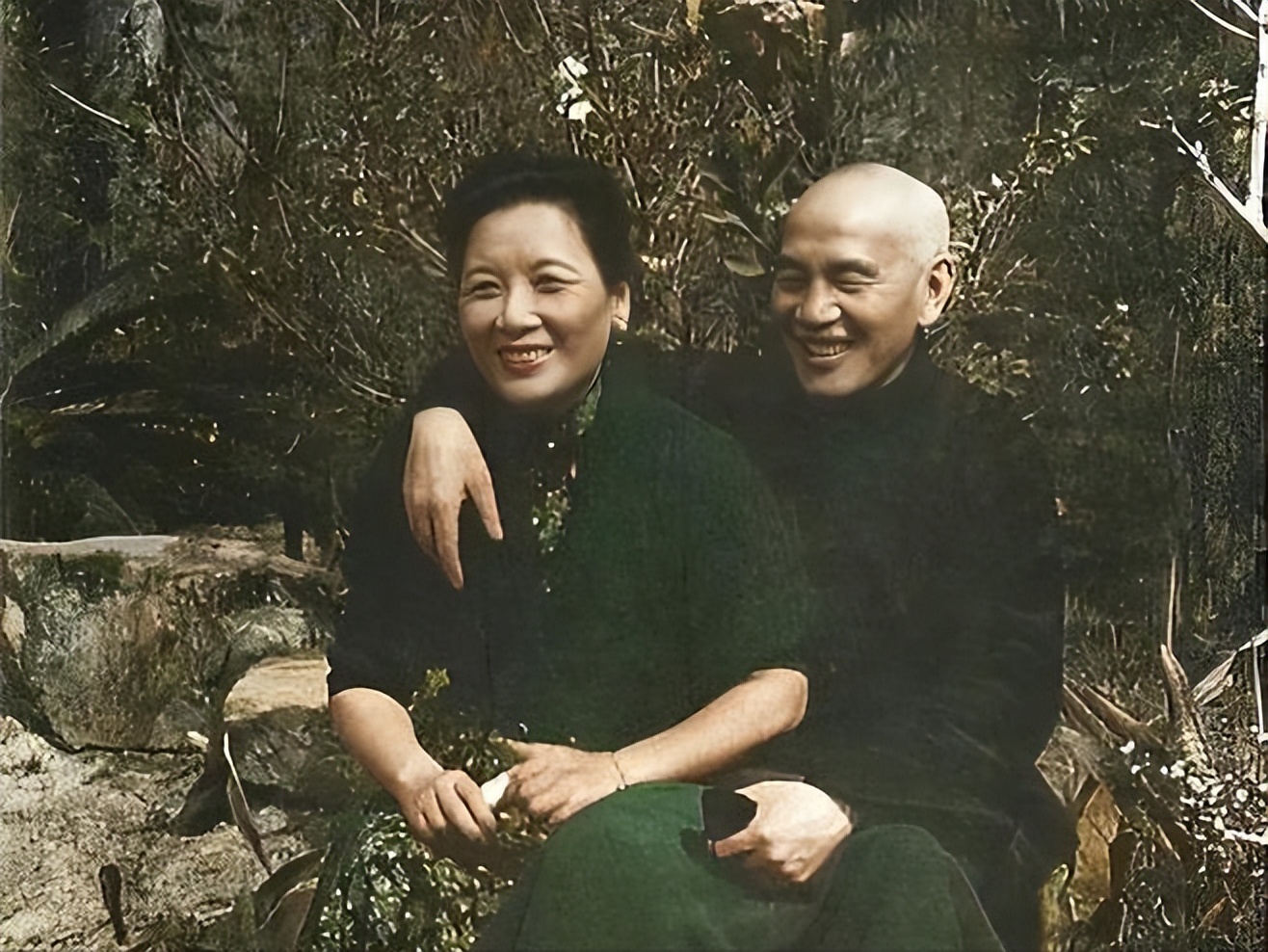

1927年,蒋介石与宋美龄的婚姻开始了。

这段婚姻是个人情感的结合,也代表了蒋介石和宋美龄,背后复杂的政治利益。

蒋介石与毛福梅的婚姻,已经破裂,蒋经国从小生活在外地,与母亲毛福梅感情较深。

回到中国后,蒋经国初见宋美龄时,心里没有特别的亲近感,毕竟宋美龄是继母,两人的生活背景和成长环境大相径庭。

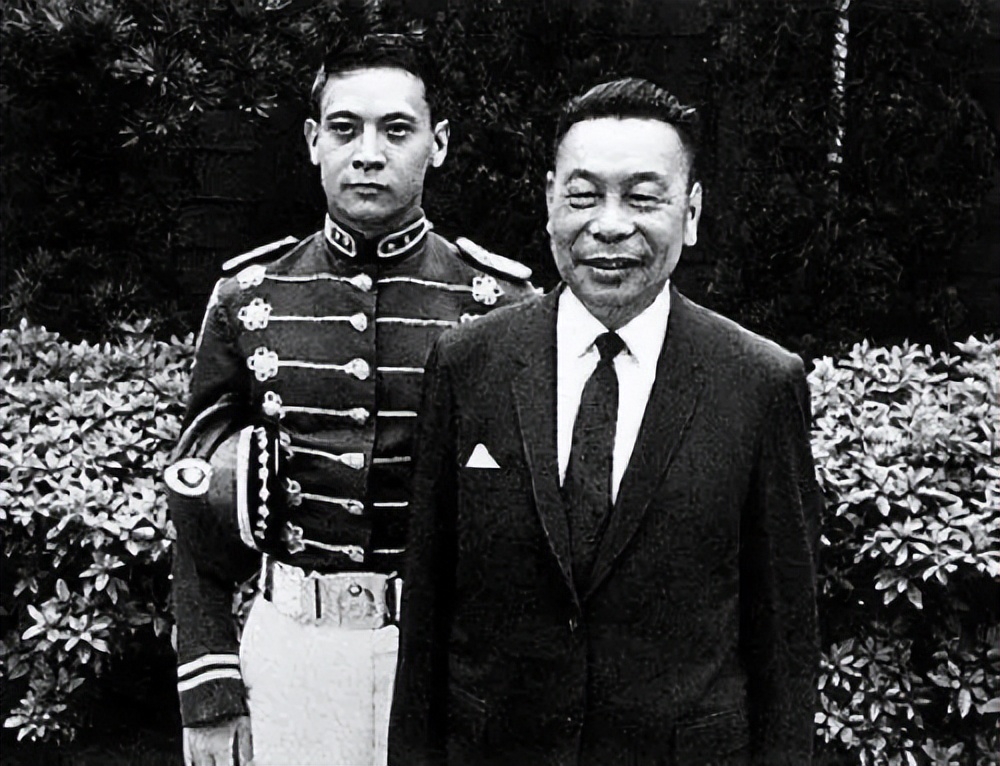

蒋经国在海外求学多年,回国后加入了国民政府,逐步参与到政治事务中。

与宋美龄的关系,开始就不温暖,相互陌生,宋美龄对这个继子,保持了一定的距离,她没有表现出母亲般的关怀。

在那个时代,家庭内部的权力斗争往往影响着家人的关系,尤其是对于蒋介石与宋美龄这种政治联姻中的人物来说。

蒋经国在年轻时,与父亲蒋介石有过较为亲密的关系,可看着父亲,与宋美龄之间的亲密程度增大,蒋经国被边缘化。

家庭中的这层隔阂,没有马上打破,蒋经国在政界的崭露头角,逐渐加深了他们之间的距离。

在蒋经国逐步崭露头角后,他对家庭内部的事务,也表现出了越来越强烈的关注。

宋美龄和蒋经国的关系,没有太多直接的冲突,但权力的逐步转移,让两人的互动越来越复杂。

蒋经国不只是在与继母相处,更是在面对一个,充满政治斗争的家庭,这种复杂的情感纠葛,也为后来的矛盾埋下了伏笔。

蒋经国在政界站稳脚跟,与宋美龄的矛盾,逐渐浮出水面。

尤其是在蒋经国在权力建立过程中,宋美龄与蒋经国之间的斗争,显得尤为激烈。

宋美龄原本是,蒋介石的重要支持者,她的影响力不可小觑,看着蒋经国日益崭露头角,宋美龄开始感到一种威胁。

蒋经国的聪明才智,和独立思考,使得他在台湾获得了越来越大的权力,这也让宋美龄感到不安。

她习惯了在蒋介石身边的权力地位,突然面对蒋经国的崛起,开始感到自己,在家庭和政治中的地位被威胁。

蒋经国没有完全接受母亲的控制,两人在许多场合,表现得相对和谐,在背后,他们的矛盾却日益加深。

在许多政治决策和家庭决策中,蒋经国提出了自己的意见和建议,宋美龄倾向于,维持传统的家族结构和权力格局。

两人对国家未来的理念,和对家庭成员的期望,逐渐分歧,导致了不少公开或暗中的冲突。

特别是在蒋经国,开始逐步接手权利时,宋美龄在表面上支持他,在心里却依旧,坚持自己的立场。

她对于蒋经国的做法,产生了越来越多的不满,蒋经国认为母亲,在一些问题上的态度过于保守,未能适应新的环境。

这些分歧无论是在家庭内部,还是在公开场合,都成了日后两人关系中的一大隐患。

他们表面上,维持着一定的亲情和默契,在实际操作上,宋美龄和蒋经国的关系,已经逐渐陷入了紧张的局面。

蒋经国更愿意依赖自己的政治资源和支持,宋美龄始终保持着,对传统家族体系的控制,导致两人之间的博弈,和冲突愈演愈烈。

这场母子之间的权力斗争,影响了他们个人的关系,也对政局产生了深远的影响。

蒋经国自己的未来与权力相关,还涉及到,如何打破母亲对家庭,和政治的传统控制。

宋美龄在每次争执后,感到更多的不安和无力,面对即将到来的变局,她的情绪愈加复杂。

他们之间的矛盾,在多个方面积压,特定历史背景下,两人也有过合作和共识的时刻。

1950年代中期,局势的紧张,蒋经国和宋美龄都意识到,家庭内部的分裂,无法再继续下去,外部的压力和挑战,使得他们在某些问题上的立场,不得不进行调整。

蒋经国的权力逐渐稳固,他也更加明白,只有与宋美龄,达成一定程度的合作,才能保障态势稳定。

这种情况下,蒋经国开始更加主动地,与宋美龄沟通,试图找到一种新的平衡点。

宋美龄对蒋经国的独立性和政治手段,不完全认同,她也清楚,蒋经国已经逐渐成为权利中的重要人物,必须支持他的地位。

两人的合作关系,未达到完全的亲密,至少在许多政治事务和家庭事务上,他们开始有了更多的默契。

例如,在经济发展和外交政策上,蒋经国让步于宋美龄的意见,承认她在一些关键事务中的影响力。

宋美龄也渐渐理解,蒋经国的政治策略,心中依旧有不满,但她适应了蒋经国主导的局面。

这段时间,两人在公开场合表现得相对和谐,尤其是在对外公开的政治事件中,宋美龄经常站在蒋经国一侧,支持他的决策。

这种合作不是真正的无缝对接,足以确保两人在重要事务上达成一致。

背后的争斗依然存在,外界也能从一些细微的互动中,察觉到两人关系中的紧张气氛,两人都明白,表面的和解只是暂时的,真正的情感,依然无法完全修复。

蒋经国和宋美龄的合作,在某种程度上,达成了互相妥协的平衡。

他们开始互相依赖,共同应对外部挑战,在一定程度上放下了个人恩怨,寻求利益的更大化。

这一阶段,两人的关系远未到达和睦的程度,他们在国家层面的合作成效显著,权利的稳定和经济发展,也在这段时间有所提高。

宋美龄的身体状况日渐衰退,她也意识到,自己的生命即将进入尾声。

在这时,回望一生,宋美龄心中积压的情感,和复杂的家庭关系,逐渐浮出水面,特别是与蒋经国之间的关系,在她的心中留,下了难以抹去的痕迹。

临终前,宋美龄与亲近的人交流时,她的心情显得格外沉重。

她回忆起自己,与蒋经国长达半个世纪的关系,心中充满了复杂的情绪,无数次在内心里问自己,如果她有了亲生孩子,是否能像蒋经国一样,对待自己的继子?

“即使我有孩子,我也不会和经国一样。”这句话,是宋美龄临终时的深刻感慨,也是她对自己与蒋经国关系的总结。

她对这段母子关系的复杂性,有着深刻的自知之明。

即便是作为继母,她也明白蒋经国,对自己的不满与抗拒,而她自己也难以完全理解,蒋经国的做法和态度。

宋美龄的话语背后,充满了无奈与伤感。

她一生未曾拥有亲生子女,心中的母爱,无法完全寄托在继子蒋经国身上。

蒋经国成长在与父母复杂关系的背景下,他对宋美龄的情感中,既有依赖也有抵触,无法完全融入一个母亲的角色。

长年的博弈和权力斗争,使得他们之间始终未能建立起亲密的关系。

宋美龄的这番话,是对自己一生的总结,也折射出她内心深处的孤独与无奈。

在临终时没有亲生子女,依旧在思索着,如何处理与蒋经国之间那段,没有真正亲情的母子关系。

在她去世后,蒋经国也未曾公开,对母亲的去世表达太多的情感。

在表面上,他保持着对宋美龄的尊重和礼貌,内心深处的复杂情感,恐怕只有他自己最清楚。

两人之间那份看似和谐的表面,背后却有着无法愈合的裂痕,最终成为了台湾历史上,难以忘怀的一段母子关系。

蒋经国比宋美龄早死,怎么对她的死表态