234年,诸葛亮发起了第五次,也是最后一次北伐。

或许是预感到自己时日无多,这一次,诸葛亮倾尽了全力。

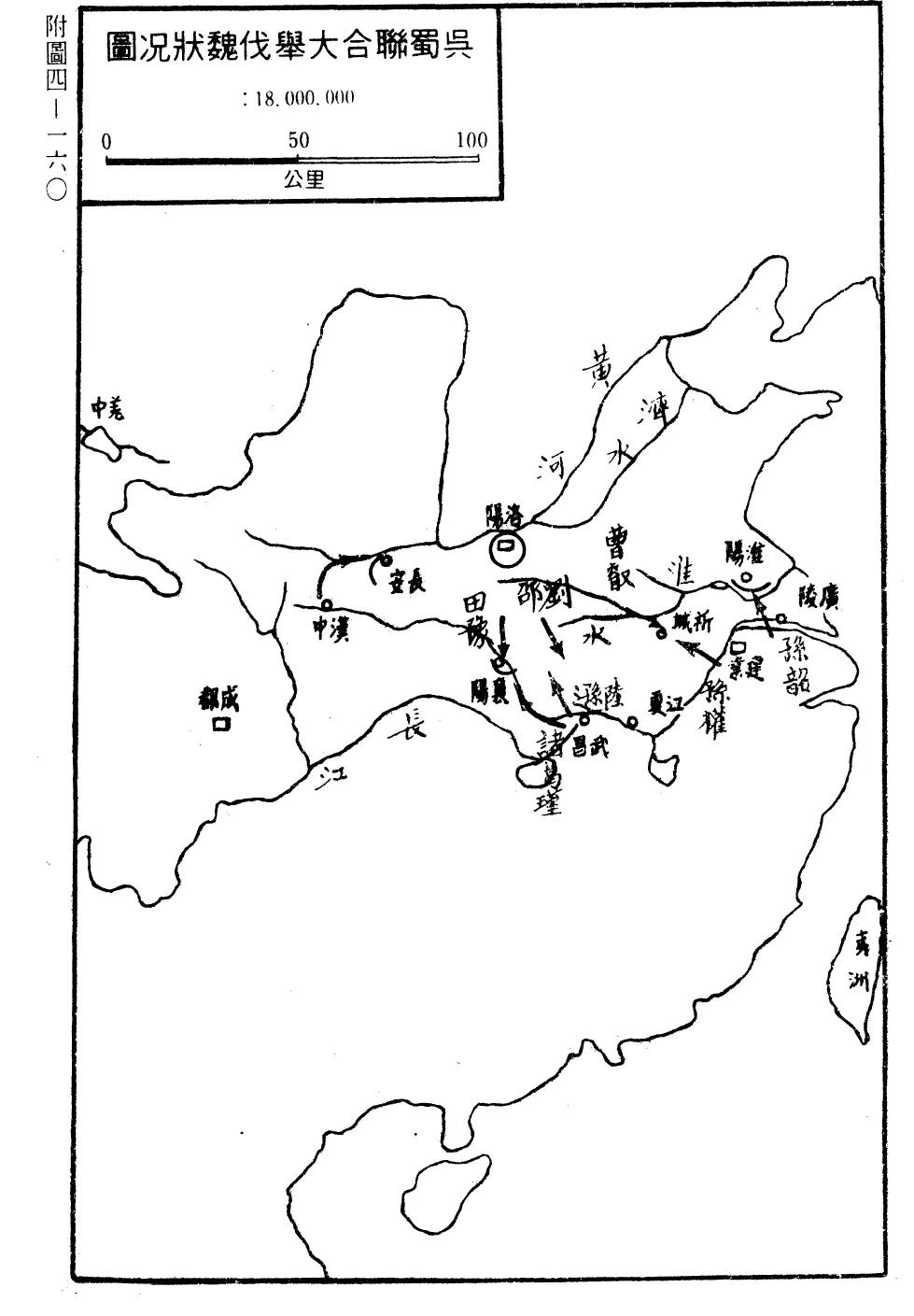

不仅如此,东吴方面,也倾尽全力,发起了孙权时期最大规模的一次北伐。

吴蜀联盟多年,但这是唯一一次双方均尽力同期北伐,志在必得!

然而···结果却是···毫无成果,悉数无功而返!

这是怎么回事呢?

倾尽全力的最后一次北伐234年,诸葛亮发起了第五次北伐。

这一次,诸葛亮是“拼了”。

1、倾国而出,用兵规模最大的一次北伐。

诸葛亮此前有了四次北伐,规模有大有小。

但是,诸葛亮始终坚持“番休制”,也就是一部分出战,一部分休整,保证可持续性。

在此前规模最大的第四次北伐时,“十二更下,在者八万”。在战事最紧急的时候,有人建议诸葛亮暂时不要轮换,但诸葛亮坚持以诚信为本,坚持轮换!

而这一次,“亮悉大众十余万由斜谷入寇”(《资治通鉴》),是倾力而出!

这也是整个蜀汉历史上,最大规模的一次用兵。

2、准备三年而出,准备充分。

诸葛亮前四次北伐,除非第一次因街亭兵败,第三次成功夺取二郡外,第二、四次,皆因粮草问题而退军。

因此,这一次,诸葛亮进行了精心的准备。

这一次,诸葛亮停了三年,休养生息,全力备战。

诸葛亮在汉中黄沙平原,休整军队,倡导农耕,农闲时教兵讲武,并制成木牛流马。

为了缩短战时运输,诸葛亮又提前将粮食储至斜谷口,在此修筑邸阁储存。

经过三年精心准备,诸葛亮才开始出兵!

3、做好了一直打下去的准备。

当然,更绝的是:这一次,诸葛亮做好了一直打下去的准备。

诸葛亮做好了在敌境开荒屯田,就地解决粮草问题,和魏军打持久战的准备!

4、联吴同时出击。

吴蜀联盟已久。

在此前的数次北伐中,吴蜀都有配合,不过,总体上,是此起彼伏的关系,你打完了我再上,使曹魏“十万之军,东西奔赴,边境无一日之娱,农夫废业,民有饥色”,主要是消耗。

这次则不同,“遣使约吴同时大举”!(《资治通鉴》)

不但“同时”,还要“大举”,双方都一起尽力拼一把!

此次,孙权兵分三路,用兵总共也在十余万!

如此,吴蜀共出兵二十余万,“同时大举”,一同伐魏!

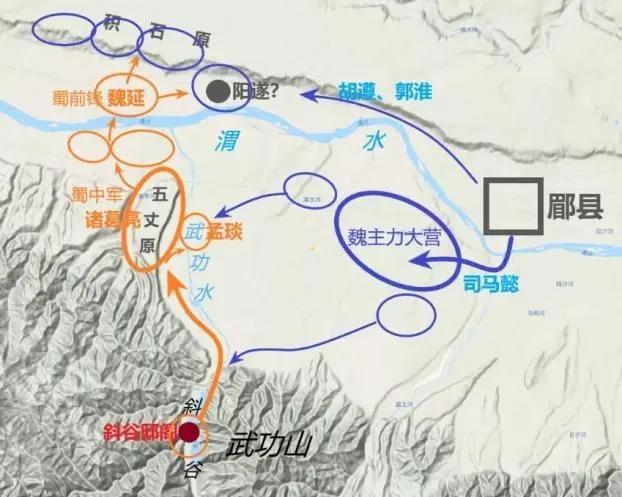

三月,诸葛亮率10万大军出征,四月,沿褒斜道进入陇东,在郿县渭水南原筑垒。

司马懿率军拒敌,此外,魏廷又派征蜀护军秦朗率2万人来援,受司马懿节制。

魏明帝下诏,对方略做出总体指导:你只要坚壁而守,让他不能得志,到时候他没有粮草了,必然要退,到时候我们再去追击,这是“全胜之道”!

既然是要坚壁而守,那么,在哪里守呢?

司马懿决心要坚壁而守;鉴于第四次北伐时的经验,诸葛亮自然也知道司马懿很可能坚壁而守,所以,司马懿在哪里“坚壁”,诸葛亮能不能在运动中粉碎司马懿“坚壁”的企图,就成了双方决胜的关键!

对于“坚壁”的地点,见诸葛亮来势汹汹,魏军诸将都建议司马懿驻军于渭水之北,以避蜀军锋芒。

但是,司马懿认为:百姓积聚都在渭南,这是必争之地!于是,在渭水以南背水筑垒!

不过,此时的司马懿仍然没有看穿诸葛亮的意图,他对众将说:如果诸葛亮够勇,出武功,背靠险山东进,那形势就比较危险了。如果他西上五丈原,咱们就无忧了!

显然,司马懿最担心的,还是诸葛亮向东往长安方向发展。

诸葛亮,果然上了五丈原!

如此,魏军众将都很开心。

唯有郭淮看出了其中的“名堂”!

郭淮指出:诸葛亮的企图,仍然是要断关、陇通道!如果诸葛亮攻取得北原,把兵力连接到北山,就能隔断渭水,切断关陇大道的联系,实现“断陇”的企图!

如此,如果司马懿继续“坚壁”,诸葛亮就能分兵夺取空虚的陇右,实现其一直以来“平取陇右”的战略目标!而如果司马懿不“坚壁”,前来进攻,那么,就会被迫帮助诸葛亮实现与司马懿军野战的企图!“主客之势”就变了!

因此,司马懿恍然大悟,立刻采纳郭淮的建议,派兵抢先守北原!

果然,郭淮军抢先进入北原,筑垒还没有完成,诸葛亮军就来了。郭淮凭山而守,奋力击退蜀军!

随即,诸葛亮又引军西去!

魏军诸将都认为:诸葛亮是要去攻打魏军西围!

然而,郭淮再次看穿诸葛亮的企图:诸葛亮这是示形于西,企图把我们重兵向西引,然后攻打渭北的阳遂,仍然是要断关陇之道呀!

魏军遂紧急让胡遵、郭淮守阳遂。

当夜,蜀军果然来攻!因魏军有备,蜀军不能前进!

如此,诸葛亮“断陇”企图失败,被迫转入长期驻屯,以另寻战机!

这次,诸葛亮的企图,是通过运动,造成断关陇大道的态势,以迫使司马懿不得不出来野战,粉碎其坚壁企图。

从其行动看,其计划不可谓不周密,其行动不可谓不隐秘,但无奈,被郭淮看穿了。

但是,其企图被司马懿、郭淮看穿!

司马懿认为诸葛亮如果是勇者,就会向东发展,西上五丈原则无事。作为统帅,担心诸葛亮东进而不将重点置于该方向,是看穿了诸葛亮不会冒险攻打长安。

毕竟:诸葛亮如果要冒险攻长安,早在第一次北伐时就采取魏延的“子午谷奇谋”了!

在司马懿军被歼灭前,诸葛亮是不会过早对长安攻坚的,他先力求在魏境站稳脚跟,以野战为主要企图,争取寻机歼灭司马懿!

诸葛亮这次虽然出的陇东,但是,其企图依然是断关陇通道,

司马懿在战略行动上看穿了诸葛亮的企图,而郭淮则在具体战术行动上预判了诸葛亮的机动。

遇到这样的对手,诸葛亮无功,也不算冤!

东吴北伐,轻易失败五月,就在诸葛亮西上五丈原的同时,孙权发起了北伐。

孙权兵分三路:自率10万大军,进攻合肥;陆逊、诸葛瑾率万余人进驻沔口,准备进攻襄阳;孙韶、张承率军进入淮河,进攻广陵、淮阴。

这是孙权时期规模最大的一次北伐,在整个东吴历史上,其规模仅次于后来诸葛恪北伐,排第二。

这已经是孙权不知道多少次攻合肥了,不过,以往攻合肥,孙权都是“偷”一把,不愿与魏军主力决战。

但这一次,田豫看出了孙权的企图:孙权尽率大军前来,企图不小,其目的“围点打援”,企图通过围攻合肥,引我大军出动!

所以,他提出的方略是:暂不出动大军,我们以合肥新城坚守,吴军如果攻不下合肥新城,就会疲惫懈怠,到时候我们再出兵,一举歼灭之!

魏明帝认为有道理,采纳了田豫的意见。

然而,或许是吴军攻城确实太猛了,满宠提出:我们不如撤出合肥,把吴军引到寿春歼灭之!

这次,魏明帝拒绝了满宠的建议:东守合肥是先帝的既定战略,此城有必争之理!诸将坚持住!我亲自前往征讨东吴。我只怕等我到的时候,孙权这小子已经逃走了!

于是,满宠招募壮士,深入吴军后方,烧毁吴军攻城器械,设杀孙权的侄子孙泰。

如此,吴军鏖战两个月,士卒疲惫,多生疾病。

这时,曹睿采纳刘邵的建议,先派5000步兵、3000骑兵为先锋,多设旌旗、虚张声势,扬言孙权,随即,七月,曹睿率大军在后出发。

果然,曹睿出发不过几百里,魏军先锋疑兵抵达,孙权见到魏国先锋疑兵,以为曹睿大军已经抵达,急忙开溜!

孙权既退,孙韶也急忙退兵了。

这时,陆逊、诸葛瑾的西线之兵已成孤军,而且,陆逊给孙权的书信,其计划又完全败露,形势危险。

不过,陆逊毕竟是大将之才。他从容举动,安抚军心,随即,假装向襄阳挺进!

魏军以为陆逊要取襄阳,急忙退保,不敢出动。

然后,在魏军眼皮子底下,陆逊从容安排军队上船,全身而退···

可以说,蜀吴联合北伐。

魏蜀斗法最精彩的部分,是诸葛亮企图逼魏军决战;吴魏斗法最精彩的部分,却是陆逊全身而退!

吴蜀两国的聪明劲,用在了截然相反的方向,这似乎是整个三国时期两国志向的一个缩影···

诸葛亮“持久之计”因骤然去世而失败约好了吴蜀联动,结果,吴国出来晃悠2个月就撤军了。

此时,诸葛亮仍然在五丈原坚持。

诸葛亮一面以送女人衣服给司马懿之类的方法激怒魏军,企图引敌决战;

另一方面,诸葛亮在五丈原,做好了一直打下去的准备!

诸葛亮让屯田兵错杂在渭水边上的居民中间,百姓安居,屯田兵与民相安无事。

两个月间,蜀军开垦荒田数千顷,又与居民一起互助灌溉。此外,诸葛亮还分建营仓房、积谷!

后来,诸葛亮退军后,关东闹灾荒,司马懿将这里的收成拿去赈灾,大大增加了民望,由此可见诸葛亮此次屯田的成效!

这一次,诸葛亮决心一直打下去,而且,看起来,也可以一直打下去。除非···

除非诸葛亮去世。

然而,诸葛亮去世了。

诸葛亮去世后,魏延认为没有必要因为诸葛亮去世而退军,我带大家继续伐魏!

由此可见:当时的蜀军,确实具备了与魏国一直打下去的条件!

长期困扰诸葛亮的粮运问题,在诸葛亮生命的最后时刻,居然破解了!

只是···出师未捷身先死,常使英雄泪满襟!

无功之因1:实力过于悬殊聊实力,很物质,很俗,但却永远绕不过!

吴蜀倾尽全力北伐,但此时,吴蜀加一起,实力也远远不如魏国了。

在三足鼎立之初,魏国虽然最强,但是,由于汉末战乱时期中原受到的破坏最大,州郡残破,所以,曹魏的经济优势,以及以经济为基础的军事优势,并没有地图上看起来那么大。

尤其是关陇地区,陇右在东汉时就因汉羌战争而荒芜;关中地区则在董卓、李傕之乱中,一度“二三年间,不复有人迹”。

因此,诸葛亮前几次北伐时,曹魏每次都要从荆州、洛阳等地调集大军抵抗,“十万之军,往来奔赴”。

如果当时吴蜀联合大举北伐,确实够曹魏喝一壶的!

但是,此时,随着北方经济的恢复,尤其是司马懿在关陇这几年的大力发展,曹魏的优势已经非常明显。

诸葛亮此次北伐,曹魏除调秦朗率2万军队支援外,其余皆靠司马懿在关陇驻军抵抗。而曹睿则能率领其他大军从容应对东吴。

所以,吴蜀同时大举,规模宏大,但曹魏的实力更加强大,已经能从容应对。

无功原因2:魏明帝的“明”实力没有优势,但是,如果对方指导能力不足,“庙算”有失,那么,吴蜀未必不能以弱胜强。

遗憾的是:他们遇到的是魏明帝,一个“明”字就表明了人家的水平。

1、战略清晰,应对从容。

吴蜀联合北伐,但是,曹睿头脑清醒,他明确了“东攻西守”的思路。

在西线,他安排司马懿抵抗,只让秦朗带2万人支援。同时,下诏明示:先坚壁,采取守势!

在东线,则因“蜀远吴近”,容易集结大军,且吴军在北方既不擅长攻坚也不擅长陆战的特点,采取攻势。

2、节奏稳健。

而在具体的战略执行节奏上,曹睿也确实睿智。

虽然吴蜀约定“同时大举”,但实际上,诸葛亮先出兵2个月,东吴大约是企图等曹魏主力西去再趁虚而入,晚了2个月。

诸葛亮北伐时,东吴尚无北伐的动向。

但是,曹睿节奏把握精准,并没有急忙让大军西调,只派了有限力量西去,使东吴计划落空。

随即,在反击东吴时,曹睿先是采纳田豫的建议,确立先以合肥消耗敌人,再出动大军破之的计划;而在满宠因为扛不住而建议北撤时,曹睿一面拒绝满宠的意见,一面立刻表示即刻亲征!而在具体大军行动上,曹睿又采纳刘邵的意见,先以先锋疑兵虚张声势,以最低代价粉碎了东吴的攻势!

3、积极配合前线统帅。

司马懿坚守期间,诸葛亮企图通过羞辱手段迫使司马懿出战。

实际上,司马懿本人是不大容易被激怒的。但是,魏军众将是受不了这个屈辱的!诸葛亮第四次北伐时,司马懿也不愿意出战,但是,后来架不住诸将请战,被迫出战,结果惨败!

因此,司马懿遂假意向魏明帝请战!

魏明帝自然配合司马懿,下诏不准出战,并派监军前来监督执行!

魏明帝的“明”,使曹魏从容应对,吴蜀自然无功。

无功原因3:曹魏人才济济,在战役指挥上不落下风实力层面,魏国占优;战略指导层面,魏明帝英明;在战役指挥层面,曹魏英才更是不弱于吴蜀英雄。

诸葛亮北伐,其计划不可谓不周密,行动不可谓不隐秘,然而,司马懿、郭淮,识破诸葛亮企图,准确预判诸葛亮的行动,每每抢先占据诸葛亮的行动目标,使诸葛亮不能实现“断陇”企图,虽然诸葛亮能以屯田相持,但曹魏仍然牢牢掌握着战役主动权,能做到“想不出战就不出战”!

东吴北伐,田豫、刘邵,皆提出了破敌之策,加快了战役进成,减少了战役成本。

满宠在提出退出合肥的意见被拒绝后,不但继续坚守合肥,而且还果断采取出敌后路,削弱敌人的策略,使东吴在陷入窘境,既无力决战,更无胆决战,在魏疑兵抵达时立刻撤走!

诸葛亮、陆逊,人杰也,可惜,对面的司马懿、郭淮、满宠、田豫,也是英才!

实力强,君主明,将帅给力,曹魏没有可破之理!

无功原因4:东吴不太给力最后,还得说:东吴,还是不给力呀!

约定“同时大举”,但还是比诸葛亮晚两个月出兵,说到底,还是企图“偷一把”。

既是企图“围点打援”,但在攻2个月后就陷入窘迫境地,最后在曹魏大军尚远未抵达时,仅仅因为疑兵的恫吓就匆匆退兵···

东吴在防守战中,往往从容不迫,屡屡取胜,但在进攻中,往往成为对面刷战绩的对象,这不独是不擅陆战的缘故。

蜀汉的精锐,在夷陵之战中已经损耗殆尽,蜀军战斗力在第一次北伐时也不是魏军对手。

但是,以弱小的蜀国,诸葛亮硬是练出十万能战之军,已经能够在野战中击败魏军的精锐之师!

东吴虽以水军立国,但是,荆楚子弟、丹阳精兵,皆在其境内,国力更是强于蜀国。已经立国几十年,为什么就发展不出一支能够北伐的军队呢?

后来,东晋时期,江东子弟为何常常能北伐出不错的成绩,你东吴就一直这么拉跨呢?

说到底,还是东吴无北进之志罢了!

如此,吴蜀“同时大举”,但实力更强的东吴并没有起到相应作用,也是苦了诸葛亮呀!

吴蜀同时大举,这是第一次,也是最后一次。

此后,各自实力更加悬殊,曹魏的优势越发明显,历史也渐渐要走到“分久必合”的时刻了!