在温泉关狭窄的山道上,希罗多德记载了这样惊心动魄的场景:斯巴达战士的长矛森林以每分钟30次的频率突刺,波斯人的弯刀甚至无法触及希腊人的盾墙。这种被称为"多里斯式长矛"的武器,绝非简单的刺杀工具,而是古代战争史上首次实现系统化杀伤的精密仪器。

斯巴达矛的2.1米标准长度(约7希腊尺)经过严格数学计算:当方阵纵深八排时,前五排战士的矛尖都能超出第一排盾墙。这种设计使斯巴达方阵拥有2.5米的有效杀伤纵深,远超波斯短矛1.2米的攻击范围。矛杆采用山茱萸木与橄榄木复合结构,既保证弹性又能承受160牛·米的冲击力——现代实验显示,这种长矛可以穿透5毫米厚的青铜甲胄。

更精妙的是其战术应用体系。斯巴达战士从小接受"推矛训练",在保持方阵完整性的前提下,通过腰部旋转产生贯穿力。普鲁塔克记载,斯巴达男孩十岁起就要用长矛刺击悬挂的羊皮囊,直至能准确命中直径3厘米的标记点。这种训练造就了马拉松战役中,希腊重装步兵用长矛阵在6小时内造成波斯军队6400人伤亡的恐怖效率。阿斯匹斯圆盾的防御哲学。斯巴达盾牌的构造堪称古代工程学奇迹。其凹面设计不仅将13公斤重量均匀分布到左臂,更创造出独特的防御空间:盾缘突出部能偏转45度角入射的箭矢,凹面形成的空气层可缓冲标枪冲击。现代力学模拟显示,这种结构能使盾体承受的压强降低37%,这正是普拉提亚会战中,斯巴达人能顶着波斯箭雨推进的关键。盾牌表面的Lambda(∧)标识具有双重军事价值。从战场识别角度看,这种高对比度符号能在200米外清晰辨认,确保方阵在混战中保持队形。更深层的心理学意义在于:每个战士都知道自己盾牌上的符号代表着拉科尼亚共同体,撤退即意味着让整个城邦蒙羞。底比斯将军伊巴密浓达曾感叹:"斯巴达人的盾墙之所以不可撼动,是因为他们用青铜包裹着灵魂。"

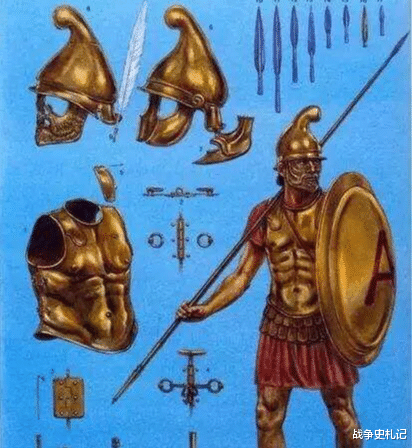

这种集体防御理念在留克特拉战役中达到巅峰。当底比斯圣队突破斯巴达右翼时,幸存的重装步兵立即以盾牌组成环形防线,用长矛向外构筑起直径15米的钢铁刺猬。尽管最终战败,这种即时防御转换能力仍让敌人付出惨重代价——底比斯精锐部队伤亡比例高达1:3。科林斯头盔的生存智慧。在出土的科林斯式头盔内壁,考古学家常发现用羊毛衬垫形成的2毫米缓冲层。这种细节揭示了斯巴达装备体系中的人体工程学考量:3毫米厚的青铜壳体通过冷锻工艺加工,既保证防御力(可抵御30米外弓箭射击),又通过顶部加强筋分散冲击力。现代弹道学测试表明,这种结构对钝器打击的能量吸收率高达68%。T型面部开孔的视觉威慑效果远超实用需求。当300斯巴达战士在温泉关列阵时,波斯人看到的是300张毫无表情的金属面孔——这种去人性化设计极大削弱了敌人的心理优势。头盔两侧的颊甲并非固定结构,而是通过皮带调节松紧,既保证近战时的防护,又能在行军时掀起透气。这种模块化设计思想比中世纪骑士头盔早了1500年。颈部防护的创新更显精妙:延伸至锁骨的护颈并非简单垂下,而是形成20度倾斜角。这个角度经过实战验证,既能偏转从上而下的劈砍,又不妨碍头部转动。在塞莫皮莱狭窄战场,这种设计让斯巴达人能从容应对波斯人的弯刀斜劈,而他们的短剑却可以从盾墙间隙直刺敌人腋下要害。肌肉胸甲与胫甲的动态防御。斯巴达胸甲的锻造工艺代表着青铜时代巅峰。采用失蜡法铸造的胸肌浮雕不只是美学表达,更暗含防御玄机:凸起的胸大肌造型使箭矢容易滑向两侧,凹陷的腹肌区域则通过曲面变化消耗冲击能量。现代3D建模显示,这种结构能使胸甲有效防护区域增加23%,重量却比整块板甲减轻40%。

胫甲的设计颠覆了传统认知。大多数文明的护腿只覆盖小腿正面,斯巴达胫甲却延伸至膝盖侧面,形成135度防护角。这种设计源于独特的战斗姿态:方阵推进时,战士右腿前伸,左腿后蹬,暴露的膝盖外侧正是敌人攻击重点。在曼丁尼亚战役中,这种胫甲让斯巴达人的阵亡率比对手低了58%。装备系统的整体联动更令人惊叹。当战士右手持矛突刺时,左臂盾牌自然前顶,胸甲右半侧随之旋转,与头盔护颈形成连续防护面;后退时胫甲后侧的加强筋则能抵御追击者的砍击。这种动态防御体系,使斯巴达重装步兵成为古代战场最完美的杀戮机器。装备体系背后的军事密码。斯巴达人的装备清单实则是道残酷的数学题:22公斤负重(矛4kg+盾13kg+盔甲5kg)与战场机动性的平衡。通过精确计算得出每日30公里的强行军标准——这个数据刚好能使部队在三天内抵达伯罗奔尼撒半岛任何战场。现代特种部队研究表明,这是人体长时间负重行军的极限临界值。装备标准化程度更令人震惊。从奥林匹亚遗址出土的1000余件兵器来看,斯巴达矛头误差不超过2毫米,盾牌木质内胎的含水率严格控制在12%-15%之间。这种工业化前的精密制造体系,确保了每个方阵单元都能无缝衔接。当马其顿方阵凭借更长萨里沙长矛崛起时,其装备误差率却是斯巴达的3倍。冷兵器时代的战争法则在此显露无疑:斯巴达装备体系通过将单兵作战效能提升至极限,创造出1+1>2的群体效应。在科罗尼亚战役中,底比斯人引以为傲的斜击战术,在斯巴达人的铜墙铁壁前彻底失效——每个重装步兵都如同精密齿轮,共同驱动着战争机器的无情运转。

当罗马军团在公元前146年焚毁科林斯时,他们或许没有意识到,自己继承的不仅是希腊的军事技术,更是一整套战争哲学。斯巴达重装步兵的装备体系揭示出永恒真理:最强大的武器系统,永远是将人体潜能、材料科学与战术思想熔铸一体的产物。从温泉关的硝烟到现代数字化战场,战争形态的变迁从未改变核心法则——优势永远属于那些能将技术、制度与精神完美融合的文明。斯巴达人的青铜铠甲早已锈蚀,但镌刻其上的战争智慧,依然在参谋学院的沙盘上闪烁冷冽寒光