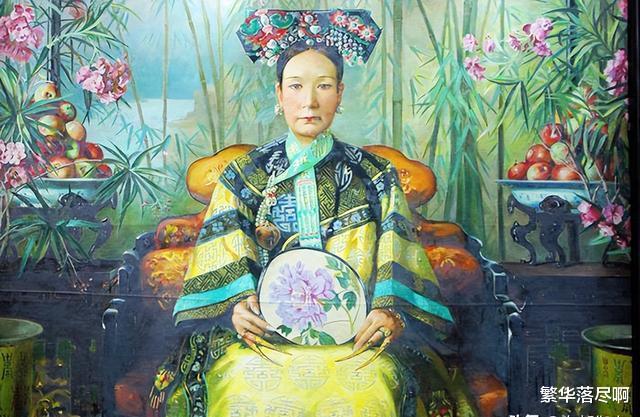

慈禧太后主政华夏近半世纪,一生荣华显赫。然而,即便身处权力巅峰,这位晚清女主亦有诸多憾事。其中,寿诞庆典便成为其心中难以释怀的一大遗憾。

在晚清历史进程中,每当慈禧太后诞辰逢十之际,大清王朝便会陷入重大变故。当慈禧太后四十寿辰之时,日本悍然侵犯台湾,清王朝无奈之下,被迫赔付白银四十万两以息事宁人。至其五十寿辰,中法战争同期爆发,局势动荡不安,王朝内外皆面临严峻挑战。而最为惨痛的当属慈禧太后六十寿辰之时,中日甲午战争骤然打响,清军战败,最终签订了堪称丧权辱国的《马关条约》,使中国主权遭受严重损害,进一步陷入半殖民地半封建社会的深渊。

在诸多寿辰之中,对慈禧而言,六十寿诞尤具复杂性。于古代,六十寿辰备受重视,此乃基于传统观念,当时民众普遍认为,人能至七十者极为罕见。是以,即便家境贫寒,百姓若届六十之龄,亦会购置肉食、宰杀家禽,举行庆贺之仪。

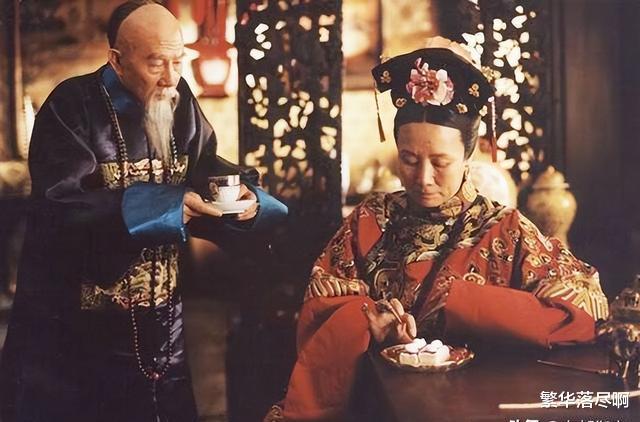

彼时,慈禧太后秉持着同样的意向。然而,当时清朝正与日本处于战事胶着状态,国家财政捉襟见肘,国库空虚,难以拨出银两以供奢靡之用。朝中大臣虽于内心深处,对慈禧太后计划中的铺张操办之举持有异议,但因畏惧权势,无人敢公然进谏,唯恐稍有不慎,便遭杀身之祸。

回溯至光绪十九年,即慈禧六十大寿筹备工作启动的前一年,清廷便已着手动议相关事宜。彼时,以礼亲王领衔,组建了专门的筹备机构,足见此次寿典筹备规格之高。

从常理推断,在朝廷财政拮据之时,慈禧理应秉持节俭之道,对开支进行必要缩减。然而,鉴于慈禧个人性格特质,其行事风格与乾隆皇帝颇为相似,皆追求诸事尽善尽美。即便在财政匮乏的状况下,亦会千方百计筹措资金,以满足其对极致的追求。

有鉴于此,慈禧太后敕令礼部,以乾隆皇帝六十大寿之仪制为蓝本,制定出相应标准,筹备一场规模宏大、庄重体面的庆典。

为何以乾隆六十大寿作为特定参照标准?究其根源,此次乾隆皇帝御令开启了一种不良先例。彼时,乾隆皇帝降旨饬令王公大臣主动进行捐输。所谓捐输,实则是一种摊派行为,即依据官员品级差异,向皇帝进献各类礼品。

据官方文献记载,回溯乾隆年间举办六十庆典之际,王公大臣与京内外文武官员皆表赤诚心意。经钦定王大臣细致整理,将各级臣工自愿捐献经费之情形,依序开列清单呈奏,旋即获圣上恩准,此等事宜均已详载于档。

慈禧意图明确,她指出,在过往的历史中,曾有令文武百官出资为帝王祝寿之例,乾隆时期便践行过此举措。为使大臣们明晰具体要求,慈禧授意礼亲王世铎,命其拟定一份详单,详细标注各级文武官员所需捐输的具体数额。

数日后,统计结果揭晓,各级官员需筹措总计1206900两白银。其中,京官承担263900两。此乃明确的政治使命,不容推诿。无论官员俸禄及各类补贴状况如何,皆直接从中扣除相应款项。

外省官员的报效额度依据各省经济情形差异化设定,经济富庶之地,报效数额相对较高;经济欠发达地区,则报效数额较低。以经济水平居中的湖南与湖北两省为例,其各自报效的金额均为43600两。与之相较,地处偏远的云南、贵州两省,报效金额为32600两。

毋庸置疑,有资格为太后祝寿的地方官员,皆为地方上级别最高者。诸如按察使及以下品级官员,纵使财力殷实,亦无此资格。确切而言,此处所指地方文武官员,实际仅涵盖督抚、将军、提督、布政使与按察使以及总兵。

当礼部通告传至督抚等地方大员手中,他们的反应呈现出鲜明差异。财力雄厚者,将此视为向朝廷示忠尽诚、彰显恭顺的难得契机;而秉持清正廉洁操守,经济状况并不宽裕的封疆大吏,面对此情形,则难免面露忧色。

以晚清时期云贵总督王文韶为典型事例。王文韶秉持廉洁奉公之操守,于任内并无贪占之举,其年度俸禄所得约为两万两白银。彼时,云贵两省之高级官员齐聚,召开议事会议,就某项事宜共同商议并确定各自需承担之具体数额。经审慎核算,王文韶确认自身应承担三千二百九十两白银。

王文韶,素以精明练达、处事圆融而闻名于官场。彼时,云贵地区因地处偏远,交通梗阻,信息流通不畅。在此情形下,王文韶特意致电李鸿章的心腹盛宣怀,委托其详查其他各省督抚报效的具体数额,以作参考。

盛宣怀与王文韶情谊深厚,其间,盛宣怀向王文韶详述了各省督抚的相关情形。不仅如此,盛宣怀还披露一则关键情报:直隶总督李鸿章于常规报效款项之外,另行特支白银三万两,用作太后圣寿庆典之“点景银”。

在万寿庆典期间,于自颐和园至西华门的道路两侧,布置有一类被称作“点景”的景观设置。共计六十处,涵盖龙楼、经棚、戏台、牌楼等多种形式。此等点景皆依据预先精心规划设计的图样构建,其营建费用由各省藩库联合负担,经核算,每处点景所需经费为白银三万两。

不仅如此,盛宣怀郑重告知王文韶,依据惯例,除报效之外,各省总督与巡抚还需进献若干名贵贡物。此信息引发王文韶诸多思虑,旋即,他再度召集同僚,举行了第二次商讨会议。

不仅王文韶陷入忧虑,京城百官亦皆忧心忡忡。除既定的报效款项,他们还需额外出资进献贡品。

对于京官而言,处境颇为艰难。其俸禄极为微薄,甚至难以维持基本生计。为筹措报效银,他们四处举债,至此已囊空如洗,毫无余财。基于此,诸多京官私下商议后达成共识,认为向太后表敬之举,不应以进贡的形式进行,故而决定不再进呈贡物。

然而,京官群体内部呈现出明显的分裂态势。礼亲王世铎曾言,按以往惯例,每逢万寿庆典,近支王公皆有进献之举。此言论一出,引发众多京官陷入了两难的抉择困境。

在万寿圣节即将临迩的数日前,朝廷中枢的股肱之臣已然暗中着手筹备贡奉之物。尽管行事颇为缜密,然而,这一举措终究未能避开其他京官的耳目。目睹此景,众多京官旋即闻风而动,唯恐稍有迟缓,便会招致慈禧太后的不悦。

晚清时期,吏治腐败已臻绝境,统治核心层的腐败现象积重难返。在此情形下,不难想见,地方各级,从省至府、州、县,其腐败状况恐更为严峻。基于这般积弊丛生的态势,清王朝走向覆灭实乃历史必然。