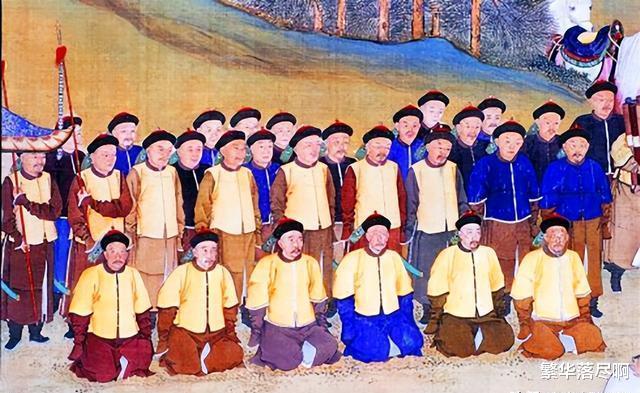

清朝乃满洲贵族所建之政权,自肇始便秉持“崇满抑汉”的根本国策。在这一政策导向下,旗人于政治、经济诸领域皆享有特殊权益。与汉人需历经长久苦读、参与科举考试以谋仕途不同,旗人仅凭八旗身份及出身门第,即可直接获授官职。

基于清代八旗制度,旗人入仕途径受出身与文化程度等因素影响,具体可分为如下几类:

【第一类:以世爵世职挑选侍卫】

在清朝宫廷侍卫的选拔体系中,其主要来源为上三旗。尽管下五旗亦存在入选侍卫者,但数量相对有限。鉴于侍卫肩负宫廷与大内的安保重任,此职责意义非凡,故而入选者仅限于军功世家子弟。

在职官体系的研究范畴内,侍卫并非一般意义上的兵卒,而属于官员序列。各等级侍卫被明确赋予相应品级,呈现自上而下的层级分布。其中,一等侍卫为正三品;二等侍卫,官居正四品;三等侍卫,品级为正五品;蓝翎侍卫则居正六品,值得一提的是,文献记载中粘杆处侍卫亦归属于蓝翎侍卫这一类别。

由此可见,侍卫的等级颇高,一等侍卫与外省绿营参将的职级相当。显然,这般高级别的侍卫职位,不会轻易授予普通旗人。唯有那些自身已获爵位世职,抑或承袭祖上世爵世职的勋贵后裔,方具备入选侍卫的资格。

以和珅为典型案例剖析,其承继祖上所遗三等轻车都尉之爵。于清代官制体系中,熟知爵制者皆晓,轻车都尉之品级等同于正三品。凭借此爵衔,和珅获乾隆帝授以粘杆处侍卫之职。

在清代官制体系中,若爵位达伯爵及以上,其仕途起点便相对更高。当八旗各都统、副都统职位出现空缺时,此类高阶爵位者可获引见,进而有机会补缺任职。这一铨选举措,切实遵循了“爵职相符”这一重要原则,旨在保障爵位与官职的对应性,使官员任用更趋合理规范。

【第二类:以科举入仕】

在封建王朝体制下,宗室、觉罗与八旗子弟凭借其特殊身份,享有显著的阶级特权。通常而言,多数此类人群无需涉足科举这一艰难的晋身之途。然而,仍有一小部分旗人,因矢志于学术钻研,毅然决然地选择通过科举考试进入仕途。

在清代,旗人与汉人于科举场域共同参与竞争的情形屡见不鲜。据相关史料记载,整个清代,旗人考取进士者多达1400余人。彼时,清廷基于对旗人群体的重视,秉持尊崇态度,在诸多方面给予其颇为优渥的关照。

在科举体系中,举人和进士一旦中式,其仕途授职起点颇高。特别是拥有进士出身的旗人,通常会被遴选至翰林院,作为重点人才予以培育。翰林院素有储才之地的美誉,于此,旗人进士能获更多机遇。相较于汉人,旗人进士在仕途升迁方面,往往更具优势。例如,乾隆时期的尹继善以及道光年间的文庆,均为典型例证。

通过科举途径踏入仕途的旗人,于封建帝王眼中,堪称满洲文化领域的杰出才俊。相较于凭借侍卫身份进入仕途的旗人,此类以科举入仕的旗人,其仕途发展往往更为顺遂,展现出显著的优越性。

【第三类:比笔帖式入仕】

在清代,部分旗人既未承袭世爵世职,亦未凭借科举途径踏入仕途,然而他们自身具备一定的文化涵养,这类旗人往往选择特定的发展路径。鉴于对旗人文化培育的重视,清代帝王特设立八旗官学,以专门培育旗人子弟。

此类人群处于一种相对居中的社会层级,在旗人族群中数量最为庞大。于官学完成既定学业,并顺利通过相应考核之后,他们便具备了入选各部院衙门笔帖式职位的资格。

笔帖式作为清代独具特色的官职,其属性颇为繁杂。该职位品级设定并非统一,而是依循各衙门具体情形有所差异,既有不入流者,亦有具备品级者。

在清代,笔帖式一职成为众多旗人大臣仕途的发端。他们以此为基,逐步升迁,或晋升至主事、员外郎、郎中诸职,或获外放担任道府官员。凭借自身能力与机遇,部分旗人大臣最终得以官居封疆大吏之位,甚或入阁拜相,于朝廷中枢施展抱负。

【第四类:以拜唐阿入仕】

拜唐阿,系满语称谓,特指于诸衙门供差遣却无品级的编外人员。彼时,朝廷于各宫殿、园林以及王公府邸等场所,均设置了规模可观的拜唐阿岗位。

在旗人群体中,存在着清晰的阶层分化。其中,有这样一部分旗人子弟,既未承袭世爵世职,又对文化知识的研习缺乏热忱。此群体规模颇为可观。鉴于此,朝廷出于解决其生计问题并规划职业发展路径之考量,特意设置了若干临时性职务,以供调配任用。

拜唐阿并非如低贱苦役般的存在。于各部院衙门之中,他们承担着诸如管库、值守等体力劳作。然而,相较于侍卫与笔帖式,拜唐阿在晋升之途上面临着更为艰巨的挑战。

对于拜唐阿而言,最为理想的发展路径,一是晋升至蓝翎侍卫之位,二是经选拔成为七八品的小京官。若能顺利完成身份转正,那么在后续的仕途进程中,便有望迈向更为高阶的职位。

除上述四类入仕途径外,尚存在其他方式,其中荫生颇具代表性。荫生制度源远流长,并非清代所独有,其适用范围亦不局限于旗人。实际上,汉族大臣同样享有荫生这一特权。

与汉族以科举制度作为入仕途径相异,旗人在获取官职方面,无论通过何种方式,皆呈现出显著的便捷性。确切而言,自不同阶层的旗人群体,均拥有较高几率踏入仕途。

从历史人口数据进行分析,满清入关之际,满洲人口数量仅约二十余万。至乾隆年间,其人口亦不过百万有余。在这一人口结构中,若剔除妇孺老弱,具备战斗能力的成年壮丁,数量至多三十余万。而在这三十余万壮丁里,国家额定的八旗马步兵就达二十万之众,由此可见,可补充其他用途的名额,充其量不过十余万。

在当时的职官体系中,旗人与汉人在获取官缺方面存在显著差异。旗人可选择的官缺数量颇为可观,文武官职所提供的岗位,据统计至少达一万有余,这意味着约每十名旗人中,便有一人能够踏入仕途,进入官僚体系。与之形成鲜明对比的是,汉人获取官职的难度极高,平均每三万人中,仅有一人有幸跻身官僚队伍。