自满清定鼎中原,清朝历代帝王秉持尊崇孔孟之道、践行王道之治,积极吸纳中原王朝的文化底蕴与治国方略。然而,作为少数民族所建政权,其在统治过程中,不可避免地呈现出一定程度的排他特性。于朝堂之上,皇帝与汉族大臣之间,始终潜藏着一层难以消弭的心理隔阂。即便汉族大臣对朝廷忠心耿耿,且个人才具卓越,皇帝在授予某些荣誉与特权时,依旧持审慎态度,绝不轻易许之。

【第一个是旗籍】

在清代,八旗并非单纯的军事建制,而是集政治、经济等多重职能于一体的组织架构。八旗子弟,无论居官为民,皆无需从事农耕劳作,仅凭旗籍身份,便可获取朝廷按制分发的粮饷。

清朝入关伊始,旗人数量仅几十万,于全国总人口占比尚不足百分之一。然而,正是这占比极小的旗人群体,却掌控着国家的绝大部分资源。自八旗制度确立,八旗子弟自出生便享有固定的经济供给与优渥待遇,此即清中期以降,诸多八旗子弟游手好闲、不事生产,却仍衣食无忧的关键缘由。

与此同时,在入仕方面,旗人具备与生俱来的优势。相较之下,汉人若欲步入仕途,科举几乎成为唯一途径。倘若无法在科举中高中举人或进士,则意味着丧失入仕资格。

与之不同的是,清初时期,八旗子弟无需涉足科举这一竞争激烈的晋身途径,反而对科举颇为不屑。在他们观念中,军功才是旗人安身立命的根本所在。顺治朝推行开科取士举措,采用分设满汉榜的方式。然而,当时满榜所额定的进士数额,最终竟未足额取录。

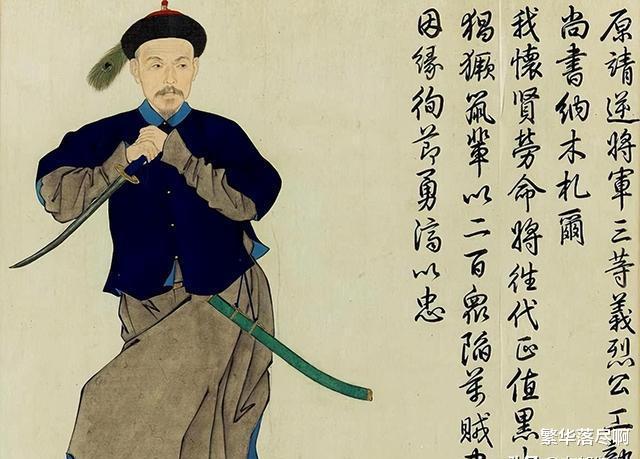

八旗凭借卓越武功奠定国基。王朝初创时期,诸多异姓贵族追随着太祖、太宗驰骋疆场,开疆拓土。待清军入关,天下初定,这些功臣之后裔,仰仗先辈之勋业荫庇,得以获授高品级之职官与世袭爵位。他们于仕途顺遂无阻,初入官场便拥有较高起点。

自清朝中期以降,八旗人口规模渐趋庞大。鉴于此,朝廷适时颁行诸多举措,旨在对八旗中才德欠缺者的入仕之路予以限制。与此同时,于京师的各部院衙门,专门增设了不同类型的官职编制,诸如满缺、蒙古缺以及汉军缺等。这些举措的核心意图,在于对八旗子弟的仕途发展予以优先考量与扶持。

由于旗人享有诸多特权,致使汉人官僚普遍期望能够加入旗籍。然而,汉人入旗的标准极为严苛,关键在于是否建有重大军功。仅在文治领域成绩斐然者,并无入旗资格。

在清朝统治体系中,对汉人入旗实施限制举措,旨在维护旗人既有的利益格局不被打破。从历史进程来看,清初时期,汉人官僚获准入旗的现象尚有所见,但自清朝步入中期,汉人入旗便近乎绝迹。由此可见,对于汉族大臣而言,入旗无疑是一种极难企及的至高荣誉。

【第二个是世爵、世职】

对清代公侯伯子男等高级爵位展开系统梳理后,可清晰洞察,其中逾九成受封者为旗人,汉人所占比例极为低微。此一现象背后,并非汉人能力有所不逮,实则源于清廷基于政治考量,在封爵制度上对汉人实施了有意的限制举措。

职官与爵位分属不同体系,二者在本质上存在显著差异。职官乃朝廷授予大臣的重要名器,其授予有着特定条件。其中,最为关键的一点是,职官不具备世袭属性,仅局限于受任者本人。一旦官员退休致仕,其所任职务需交予皇帝重新安排。

职官不具备世袭属性,这一特性为封建皇权的人事任免提供了极大便利。皇帝能够依据自身政治考量,将诸如军机大臣、大学士、尚书等重要官职授予汉族官僚。这些高级职位的授予并非基于既定惯例或特定血缘关系,而是取决于皇帝的决策。并且,官员所获职权最终皆归朝廷掌控,皇帝拥有绝对的调配权与收回权。

世爵与世职情况存有差异。部分异姓高阶爵位自授予伊始,便以明文形式明确其世袭属性;而另有一些爵位,对承袭次数予以限定。需注意的是,此所谓承袭次数,与传统意义上的世袭本质区别不大。在清代,爵位承袭次数普遍偏多,例如公、侯、伯这类高级爵位,子孙能够承袭二十余次。直至清朝覆灭,这些爵位的承袭次数仍未耗尽。

在封建王朝的政治体系中,获授爵位者享有与之对应的俸禄体系。当朝廷赐予大臣爵位,这实际上意味着国家对该大臣家族承担起长期的供养责任。与职官体系相比,此种赐予爵位并供养家族的举措,所需付出的成本无疑更为高昂。

在封建爵禄体系中,秉持“利益不惠及外人”之原则,此般令子孙世代安享荣华富贵的爵禄承袭美事,通常与汉人无缘。清廷授爵汉臣,有着极为严苛的标准,若无卓越功勋,汉臣鲜少获授爵位。以张廷玉为例,其致仕之际,奏请乾隆帝恩准其三等伯爵位由儿子承袭。以张廷玉为朝廷所建树之功绩衡量,此请求实属情理之中。然而,乾隆帝却坚决予以驳回。究其根源,张廷玉身为汉人,身份使然。与之形成鲜明对比的是,旗人在爵位承袭方面,则依循既定规制,无需额外奏请,子孙即可顺承。

自太平天国运动兴起,清王朝统治面临严峻挑战,朝廷出于局势所需,对汉族官员的倚重程度显著提升。自咸丰帝在位期间,汉族官员获授爵位的现象渐趋普遍。但需明确,晚清时期所封异姓爵位,无论从政治影响力、经济特权,抑或是象征意义层面考量,其价值与往昔相比,已大幅衰减。

【第三是军权、财权】

在封建王朝的历史演进中,清代堪称皇权高度集中的典型时期。于这一特定历史阶段,军权与财权皆紧密掌控于帝王之手。唯有在国家面临战事,军事行动迫在眉睫之际,皇帝才会审慎甄选并委命大将,同时赋予其临机处置之权,以便应对复杂多变的军事局势。

自清朝初期至道光年间,汉人担任主帅统兵出征的情况虽非绝无仅有,但极为罕见。彼时,清廷始终将八旗视作国家军事体系的核心力量,绿营官兵则被置于次要地位,常被用作消耗敌方力量的“先锋”。在此背景下,即便有汉族将领在军事行动中有所付出,最终的军功也多为满族官员所获。

在特定历史背景下,汉人由于被剥夺军事指挥权,故而难以在军事领域建立功勋,彼时的荣耀与功绩几乎皆为旗人所揽。所谓凭借军功封授爵位,不过是徒具形式的表面举措。实则并非汉人中缺乏卓越将领,而是朝廷在制度层面,对汉人晋升军功之路设置重重阻碍,有意不给汉人施展军事才能的机会。

直至咸丰时期,局势方发生根本性转变。彼时,八旗军队日渐腐朽,而湘、淮军异军突起。在此背景下,诸多汉族将领凭借军事行动建立功勋,汉族督抚亦由此获取军事权力。

在户部诸多机构中,户部三库占据核心地位。该库司官配置,诸如郎中、员外郎等职位,均为满员任职,这一设置鲜明体现出朝廷在财权掌控上,对汉族官员持有长久的防范态度,杜绝汉臣涉足财政权力领域。自雍正年间起,朝廷进一步实施以王大臣兼管户部三库之制。其中,怡亲王允祥在执政期间,就曾长时间执掌户部三库事务。

自雍正朝以降,于户部三库兼管之职,任职者大多为旗人。直至晚清,汉人方始有执掌财政大权之先例。例如,闫敬铭与翁同龢主政户部期间,便握有重要财权。然而,彼时国家财政已然陷入窘境,国库虚空,即便汉人获授财权,实则亦不过是为朝廷进行救急济困之举措罢了。

基于上述要点不难察觉,于清代,即便汉臣任职军机大臣、大学士、尚书等显要官职,实则多具虚衔性质。若无旗籍在身且未获世爵、世职,其官场地位往往难以稳固,恰似昙花一现,短暂即逝。