【先来说一甲进士】

在清代科举体系中,新科进士依成绩分为三个等级。其中,一甲仅三名,二甲与三甲则各有若干名。清代共举行112科科举考试,每科录取进士人数差异较大。录取数额最少时约90余人,最多可达400余人,经统计平均每科录取人数约为200余人。

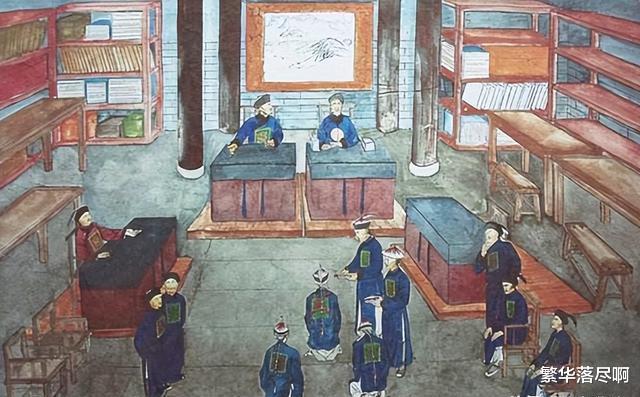

在清代的职官授任体系中,授官班次划分为六种类型,分别为除班、补班、转班、改班、升班与调班。于仕进流程而言,初次踏入仕途的新科进士、举人以及贡生、监生等群体,皆被归属于“除班”范畴。基于此,在相关历史文献记载里,新科进士获授官职的正式表述为“除”,而“授”这一称谓则相对更具通俗性。

在科举制度中,一甲涵盖状元、榜眼与探花。清朝承袭明朝旧制,状元被授予翰林院修撰之职,榜眼与探花则被任命为翰林院编修。身为一甲进士,不仅享有极高的荣誉,更为关键的是,在传胪大典结束后,即可直接获授实职,无需经历候补阶段,亦不必发至试用。

在翰林院诸多职位中,编修与检讨占据较大比例。值得注意的是,修撰这一职位乃是专为状元量身定制。此举措充分彰显了科举时代状元所具备的极高价值,同时也反映出朝廷对状元的高度重视。

尽管一甲三名在授官方面享有特殊权益,但本质而言,他们作为初涉世事的士人,与其他新晋进士并无二致。基于此,他们同样需于翰林院庶常馆研习三年,并参加散馆考试。散馆考试成绩若未达预期,无疑会对其未来仕途发展产生不利影响。

【再来说二、三甲进士】

在科举制度中,各科二甲进士的数额并非固定划一,总体而言,其数量较三甲进士为少。殿试发榜完毕,二甲与三甲进士皆需参与朝考,此环节旨在判定其能否获选成为庶吉士。以清代科举状况观之,相较三甲进士,二甲进士进入翰林院的契机更为优渥。

入选庶吉士,并非即刻等同于跻身翰林之列,此阶段仅可视作与翰林存在部分关联。唯有于散馆考试中成绩优异、位居前列者,方具备留任翰林院任职的资格。

在翰林院留任的二三甲进士,其仕途发轫之处存在差异。依据清代官制,二甲进士授以编修之职,三甲进士则被委以检讨之任。编修的品秩相较检讨稍高,此情形充分彰显,殿试成绩对新科进士的仕途走向起着决定性作用。

此情形类同于当下高等教育体系中的本科学历地位。于当今职场环境而言,即便拥有清华大学、北京大学的硕士或博士学位,若本科阶段学历未具足够竞争力,在求职进程中亦难免遭受一定程度的不利影响。

在科举体系中,于散馆考核之后,能够留任翰林院的二三甲进士,堪称翰林群体中含金量至臻者。与之相对,部分二三甲进士虽通过相应考试,然而成绩稍逊一筹,故而未能跻身翰林官之列。这些进士以庶吉士身份,或被分派至各部院履职,或外放担任知县之职。尽管他们亦归属于翰林范畴,但其地位在翰林排序中处于相对次要位置,屈居二线。

若庶吉士未能通过散馆考试,三年研习之功便付诸东流,无法获致翰林这一显要身份。此类庶吉士将恢复其进士身份,依二甲、三甲原名次,于吏部循序候选。

谈及官员选任制度中的“度”,翰林一职堪称凤毛麟角。于新科进士群体而言,绝大多数需依据既定的人事规程,参与吏部主持的铨选。然而,即便同属进士身份,在铨选进程中,亦存在诸多可变因素。此乃御史在相关介绍中着重阐述的关键环节。

新科进士虽同获功名,但个体情况存在差异。年龄作为一项关键考量因素,于朝廷而言,显然更倾向于培育年少有成、满怀热忱者。

因此,吏部于新科进士群体内,择取部分年轻且具发展潜力者,引领其谒见皇帝。鉴于相关文献未明晰该部分进士的选拔方式,御史推测,其过程或类同现今的面试流程。

经由吏部引领引荐的新科进士,将接受皇帝亲自主持的考核。于考核奏对环节,若能获皇帝充分认可,这些进士便会被分派至各部进行研习,此即所谓“额外主事”。其研习期限设定为三年,在此期间,若研习者展现出卓越表现,期满三年后,即可正式授职。

换言之,此部分新晋进士实则无需经历候补阶段,仅设有为期三年的试用期限。从实际情形分析,在该试用期满后遭淘汰的案例,于历史记载中实属罕见。

对于在科举中脱颖而出、颇受皇帝嘉许的新科进士,其任用安排主要集中于内阁中书、国子监学正与国子监学录等职位。至于具体的职位分配依据,乃严格参照科举名次裁定。通常而言,名次优异者获任内阁中书,次者出任国子监学正,再次者则被授予国子监学录。值得留意的是,获任内阁中书者,需经历为期一年的试用阶段,期满若考核合格,即可正式留任补职。

若皇帝对某些情况持有异议,便会将相关人员退回吏部,使其与尚未参与引见的新科进士一同进入候选流程。相较于正常授职的进士,候补进士的境遇颇为不同。其一,他们极难获得留京任职的机会;即便有幸于京师就职,亦难以谋取诸如主事、中书此类职位。

其次,此类进士的候补周期普遍较长。从时间跨度而言,短则三至四年,长则可达七八年。虽然凭借进士这一身份,最终必定能够步入仕途,但如此漫长的候补阶段,无疑对其耐心构成严峻考验。

在此情境下,于新科进士群体中,境遇最为不佳者,其可抉择的范畴颇为有限。大部分此类进士会被选派至各省出任知县之职,而仅有少量人员会被任命为国子监监丞或博士。

在古代科举体系中,于四五十岁方得考中进士者,其候补周期往往更为漫长。这一现象背后,有着不容忽视的时代因素。古代社会人均寿命相对较低,能至六十岁者,已属高寿之列。在此背景下,四五十岁考中进士之人,相较于年轻进士,其候补所需等待的时长自然更久。

鉴于新科进士中不乏年事已高者,若于候补之途虚耗岁月多年,恐最终徒劳无功。有鉴于此,朝廷秉持体恤之意,颁布新规:凡新科进士自愿出任各府州县教授、教谕、训导等教职者,无需经历候补阶段,即刻便可履职上任。

以上即为关于清代新科进士的补充阐述。若诸位对相关内容持有相异见解,诚盼予以匡正。