【异姓爵位的分封方式】

在清代,爵位体系总体涵盖宗室、外藩、外国以及异姓四大类别。其中,关于宗室与觉罗所享有的世爵,其管理职权归属宗人府;外藩蒙古的世爵,则由理藩院负责掌管;而外国世爵,由礼部执掌。鉴于宗室、外藩及外国这三类世爵并非当下讨论的核心范畴,因此在此不予以详细列举。

依据《大清会典》及各类官方史料,异姓世爵的分封,归吏部验封清吏司负责。具体而言,异姓爵位的分封方式,可归纳为以下五类:

其一为酬庸之制,此制旨在彰显世代承袭之奖赏,通过特定方式对功绩予以认可与酬谢,以达褒扬与激励之目的,使受赏者及其后人能长久获享此殊荣,从而维护特定的社会秩序与价值体系。

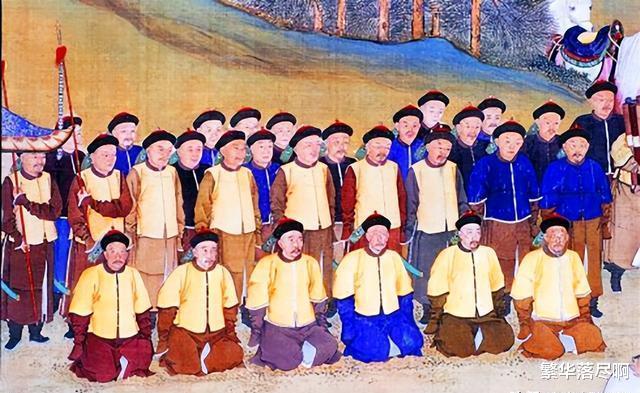

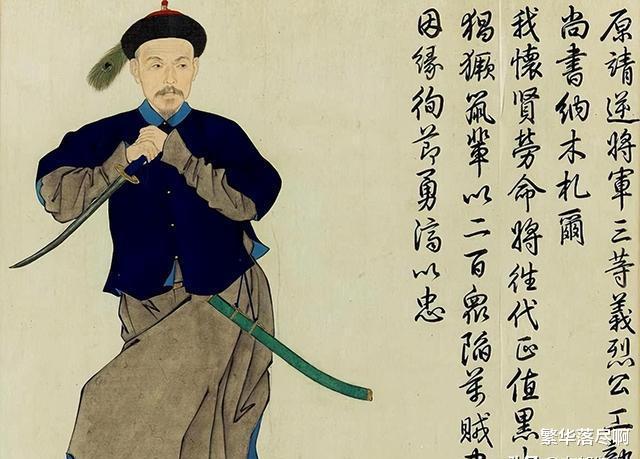

从专业视角审视,此类乃军功授爵制度,其在清代异姓爵位授予体系中占据主导地位。于清代,八旗官兵若在为国征战过程中建立卓越功勋,兵部与吏部会依据其军功大小,按照相应等级标准,奏请圣上旨意,进而赐予世袭爵位。

在清代,绝大多数世爵受封者,皆凭借军事功勋得以封爵。诸如广为人知的图海、阿桂、傅恒、福康安以及海兰察等,均因卓越军功荣膺一等公爵之位。这些人物以其在军事领域的杰出表现,成为清代以军功封爵制度的典型代表,彰显了当时以战功论封爵的显著特征。

然而,军功与所授世职之间具体的对应关系,或许诸多读者尚不明晰。关于此,《清史稿》中有确切记述:依据八旗官兵议叙军功之制度,凡以云梯攻城,需考量城池规模之大小、攻城作业之难易程度,进而按等次授予相应世职。

以攻克府城为例,其军功划分为五等。一等军功获得者共计六人,其中首位获授一等轻车都尉;紧随其后,第二位被授予二等轻车都尉;第三位则被赐予三等轻车都尉;第四位受封骑都尉兼一云骑尉;第五位获授骑都尉。

二等功绩者共四人,所授世职依序自三等轻车都尉逐次递减;三等功绩者三人,其授世职为骑都尉兼一云骑尉;四等功绩者二人,所授世职在骑都尉级别之下;五等功绩者一人,授予云骑尉世职。

府城的攻克,堪称一场规模宏大、烈度极高的军事行动,通常所需投入的兵力逾万。在咸丰朝之前,此类大规模的府城攻坚战并不常见,彼时军事行动多以官兵收复州县城池为主。

在官职授予体系中,针对不同层级城邑的攻克行为,所授予世职存在明确差异。相较于府城,攻克州县城所获世职层级较低。具体而言,若以府城为参照,攻克州城所授一等世职,对应府城二等世职标准;攻克县城所授一等世职,则对应州城二等世职标准,后续各级依次类推,均严格依照相应规制执行。

在国家的军事战略布局下,朝廷开展对外军事行动。其军事行动形式丰富多样,并非仅局限于城池的攻取。于军事对抗领域,涵盖了双方军队严阵对峙的陆战,以及借助舟船进行交锋的水战;在军事策略层面,还涉及对敌军实施招抚劝降之举措。针对在各类军事行动中表现卓越、建立功勋者,朝廷皆会依据其功绩大小,授予与之相匹配的世袭官职。

然而,可以明确的是,于基层层面的八旗官兵而言,其初次可获世职的最高等级为一等轻车都尉。至于男爵及以上的高级爵位,通常乃是历经多次军功累加所致。仅在重大战役的情境下,身处前线的主将方具备获取高等级爵位的契机。

其二为褒奖忠义之举,旨在对为国家或正义事业捐躯者予以优厚的抚恤与嘉奖。

此类世爵受封者概念明晰,专指于国家危亡之际,为捍卫家国而英勇牺牲的八旗将士及文武朝臣,朝廷基于其壮烈之举与卓越贡献,特授予世爵。

需明确,“为国捐躯”之范畴,并非仅局限于于战事中壮烈牺牲。诸如于重大水域不幸遇难,或因公外出时遭歹徒谋害,乃至主将在军中罹患疾病而溘然长逝,均在此列。对于所有此类为国捐躯者,无论系八旗、绿营将士,抑或是文职官员,皆依据其本职级别授予相应爵位并允许承袭。

其三为推行“推恩”之策,此策旨在将恩泽广布至外戚群体。通过这一举措,使皇恩得以惠及外戚阶层,以实现特定的政治意图与社会影响,进而巩固政权统治的相关格局。

此类世爵所涉及对象范围极为有限,绝非普通异姓贵族所能企及。依据清朝既定制度,皇太后与皇后之父,例封三等承恩公,若已离世则予以追赠。自道光朝起,承恩公这一爵位被变更为承恩侯。需明确的是,无论是承恩公抑或承恩侯,其爵位皆遵循世袭罔替之制。

其四为加荣之举,旨在彰显对圣裔的特殊尊崇。通过这一举措,给予圣裔独特的荣耀与地位,以表明对其特殊身份的高度重视与认可,从侧面反映当时对于特定圣裔群体所给予的特殊礼遇。

顺治元年,清军完成对山东地区的平定。彼时,新赴任的山东巡抚方大猷于其奏疏内建言,主张对孔子后裔予以优待。鉴于巩固统治、凝聚士子之心的政治考量,朝廷审慎权衡后,接纳了方大猷的提议。朝廷秉持孔子乃“万世道统之宗”的理念,认为从礼制角度而言,理应予以尊崇祭祀,以此彰显朝廷尊师重道的深切诚意。旋即,朝廷颁布旨意,依照明朝旧有的典章制度,授予孔氏嫡裔世袭衍圣公之位。

第五条为“备恪”,其旨在以体恤之情对待前朝。

清雍正二年,雍正皇帝颁谕,饬令各省督抚详查明朝宗室后裔。经访查,得镶白旗汉军知府朱之琏等六人,遂引见至御前。雍正帝特予朱之琏世袭一等侯之衔,并恩准其于春秋二季主持明陵祭祀事宜。至乾隆十四年,朝廷又将朱之琏所承袭的一等侯爵位,更定名号为一等延恩侯。

在上述五类异姓封爵情形里,其中第三类、第四类以及第五类,皆呈现出显著的特定指向性。这几类封爵所涉及的对象范围极为有限,并非异姓封爵的普遍形态。

【异姓爵位的承袭方式】

在清代,针对异姓爵位的承袭方式,主要划分为世袭罔替与非世袭罔替这两大类别。具体而言,对于世袭罔替的世爵,朝廷会赐予诰命;而对于存在承袭次数限定的世爵,则颁发敕命。

世袭罔替的世爵制度,其义不难领会。此制度下,子孙后代可按原有爵位世代承袭。在清朝存续期间,爵位的传承与王朝的兴衰相始终,二者紧密相连,共系于历史的脉络之中。

然而,针对非世袭罔替世爵的承袭方式,学界观点各异。御史所掌诸多文献资料中,所记见解呈现出明显的分歧。

在王彦章所著的《清代奖赏制度研究》与郭松义等人合著的《清代典章制度》中均有阐述:对于非世袭罔替的世职,依其等级差异,有着既定的承袭次数规定。通常情况下,每传承一代,其爵位等级便降低一等。当规定的袭次完结,相应的世爵亦随之废止。

然而,亦有相关规定表明,若世爵乃因于战事中捐躯而获,或经由皇帝特旨施恩,当此类世爵传至其子孙袭爵至最末一等时,便改授为恩骑尉,且享有世袭罔替之特权。

关于异姓非世袭罔替之世职存在固定承袭次数这一观点,在学界并无争议。然而,御史对此却持有不同看法,其认为“每一代减一等”的论断,可能存在片面性,并不具有普遍适用性。

以康熙时期获封一等公之海澄公黄梧为例,康熙六年,其爵位由初始的海澄公(未言及等级)晋封为一等海澄公,且相关敕令明确规定该爵位可世袭十二次。

依据爵位递降之相关通例,若遵循每代降一等之规制,其嗣子应袭二等海澄公之爵。然而,实际情形却是,自康熙时期以迄咸丰年间,黄梧后裔所承袭者,皆为一等海澄公之爵位,此爵位传承共计十代。