在《丁宝桢》剧目里,御史判定,斩杀安德海这一情节堪称全剧之高潮。彼时,于刑场之上,丁宝桢内心充斥着激烈的矛盾冲突。一方面,其秉持坚定意志,矢志要将安德海绳之以法;另一方面,又殷切期盼着圣上旨意的下达。

最终,同治皇帝下达谕旨,饬令将安德海就地正法。然而,就在同一时刻,恩承携慈禧太后的懿旨匆匆赶至刑场。在此情形下,丁宝桢当机立断,未待恩承宣读懿旨,便果断下令将安德海斩首,并随后将其尸体暴露于众三日。

乍看之下,此段剧情颇具振奋人心之效。然而,经审慎剖析,便会发觉其中存在诸多有悖常理之情形。

【问题一:慈禧太后能否给丁宝桢下达懿旨?】

在历史认知中,慈禧太后常以专断强势之形象示人,不少人觉得其向官员大臣颁布懿旨乃寻常之举。然而,此观点实则谬矣。

所谓懿旨,乃皇太后或皇后以书面形式颁行的敕令。在明代以前,特别是汉代时期,太后具备参与朝廷政务的权力。当皇帝因年幼而未能亲自主持朝政之际,懿旨能够径直传达至各个职能部门,其效力几与圣旨等同。

自清朝顺治帝定鼎中原伊始,便确立了一项意义深远的祖制——“后宫不得干政”。此项制度明确规定,无论是位居尊位的皇太后,抑或是统领后宫的皇后,皆不得以公开之方式染指国家政务。

孝庄文皇后,于清代历史进程中,以其卓越政治智慧与深远影响力,先后襄助顺治、康熙两位帝王执掌江山,获后世尊奉为杰出女政治家。值得留意的是,她始终秉持幕后助力之态,恪守传统政治格局,未曾公然涉足、干预朝廷政务运作。

根据清代既定规制,太后懿旨虽确凿存在,但需明确,皇太后及皇后所颁懿旨,其范畴多限定于私人事务领域。诸如为年少皇子或王公贵胄指定婚姻,降低自身生活规格,以及整顿后宫秩序等,均属此列。

在清代的宫廷规制中,皇帝对后妃与朝臣之间的联络予以严格管控。除遇重大仪典之时,皇太后、皇后一概不得与朝臣会晤。

与孝庄太后情形迥异,咸丰帝崩逝后,慈禧太后联合慈安太后,协同恭亲王奕䜣发动辛酉政变,进而篡取国家最高统治权。政变成功后,两宫太后与奕䜣于自热河返京不久,便正式构建起两宫垂帘听政与亲王参与议政的新型政治格局。

在清朝的典章制度体系下,垂帘听政这一行为实则与传统礼制相悖。按照惯例,当新皇即位且年纪尚幼时,通常施行亲王摄政之制,如顺治朝的情况;或采取大臣辅政模式,以康熙朝为典型。鉴于此,垂帘听政之举在当时引发众多异议。

同治初始年间,清廷政权核心权力,多为恭亲王奕䜣所执掌。彼时各类条陈建言,须先获奕䜣首肯,而后方呈交两宫太后审度,最终以同治皇帝之名颁布谕旨昭告天下。

同治四年,慈禧太后颁诏褫夺奕䜣议政王头衔。自此,两宫太后于清廷权力中枢掌控最高决策权。然而,需明确的是,此阶段内,慈安太后在宫廷权力格局中的权威性较慈禧太后更胜一筹。

咸丰帝在弥留之际,为防范肃顺等八位顾命大臣专权弄柄,特意颁布“御赏”与“同道堂”两方印章。其中,“御赏”印章赐予皇后慈安,而“同道堂”印章则赐予当时尚处幼年的同治帝。鉴于同治帝年纪尚幼,不具备独立行使印章权力的能力,“同道堂”印便由懿贵妃暂行代管,此懿贵妃即日后执掌晚清政权的慈禧太后。

自此后,朝廷所颁行之各类文告政令,皆须钤盖“御赏”与“同道堂”两方印玺,方具效力。这表明,慈禧太后并无凭借个人身份颁布谕旨之权力,即便有所颁布,在法理层面亦不被认可。

依循既定规制,两宫太后需先行草拟旨意,继而各自钤盖专属印章,最终以幼帝同治之名颁布,经此程序,旨意方具法律效力。

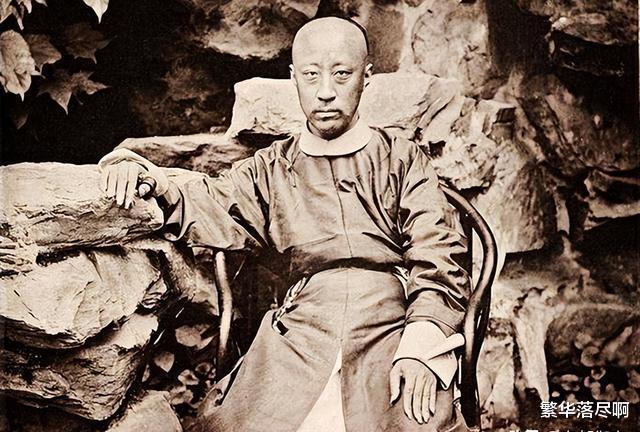

同治八年,丁宝桢决然采取行动,将安德海斩首。彼时,从权力格局而言,慈禧太后的权势尚未臻于巅峰。据详实史料所记,安德海离京之际,慈禧太后因病体欠安,暂无法亲理朝政。在此情形下,慈安太后与奕䜣巧妙利用时机,与丁宝桢达成联合,成功将安德海斩杀。待局势尘埃落定之后,慈禧太后权衡利弊,最终未对丁宝桢加以追究。

【问题二:如果丁宝桢同时接到圣旨和懿旨又该如何?】

从历史事实的角度审视,此问题实则缺乏立论基础。如前文所述,依据清代宫廷规制与权力架构,慈禧太后并不具备向大臣官员颁布懿旨的权力与实际操作可能。然而,部分电视剧在情节编排上出现此类演绎。基于此,有御史借题发挥,发表了相关的旁涉之论。

在相关剧作中,丁宝桢秉持的为官理念常通过 “得一官不荣,失一官不辱” 这句话予以彰显。此语,可谓是其宦海生涯所奉行的圭臬。晚清官场,风气错综复杂,而丁宝桢却坚守自我,以独特的行事准则置身其中,与诸多官场同僚相比,呈现出一种截然不同的姿态,仿若游离于彼时官场主流生态之外。

丁宝桢以翰林身份入仕,于地方任职多年,深谙世事之道。他敏锐洞察到,一旦恩承公然宣读慈禧太后的懿旨,局势恐将陷入失控之境。

从政治权衡的角度来看,同治帝主张诛戮安德海,而慈禧太后则倾向予以宽赦。对于山东巡抚这一职位而言,无论是面对皇权象征的皇帝,还是在清廷握有重权的太后,皆难以轻易忤逆。在此种复杂的权力博弈情境下,丁宝桢权衡利弊,为避免陷入两难之境,于恩承宣旨抵达之前,果断下令将安德海处决。

从表象观之,丁宝桢之举似与慈禧旨意相悖,然实质并非如此。丁宝桢之所为,实乃旨在捍卫朝廷权威。彼时,刑场周围民众云集,若圣旨与懿旨相互抵牾,朝廷之公信力必将受损,又何能令民众信服?况且,安德海罪有应得,若仅因慈禧一道懿旨便使其逃脱惩处,无疑将有损慈禧之声誉。

从另一个角度审视,若丁宝桢在决策时稍有迟疑,一旦恩承宣达懿旨,安德海便极有可能逃脱伏诛命运。需明确,彼时的大清王朝,实际掌控朝政的乃是慈禧太后,同治皇帝尚未亲政,仅具象征意义,并无实质统治权,形同傀儡。

丁宝桢基于当时局势,所能采取的举措,是先将安德海羁押收监,随后即刻拟就奏疏,呈递给朝廷以请旨定夺,进而静候最终指令下达。

对于丁宝桢斩杀安德海这一历史事件,需秉持辩证思维与客观态度予以审视。从深层次剖析,丁宝桢实则充当了政治博弈中的一枚棋子。彼时,真正的政治较量在恭亲王奕䜣与慈禧太后之间展开。在这场处于权力核心的政治角逐中,丁宝桢恰逢时机地卷入其中,凭借此契机,才得以声名远扬。