同治三年(1864年)六月十六日,天京陷落,干王洪仁玕和幼天王出城投奔在湖州的堵王黄文金,二人商议打算从荆襄取道西安,去西北求生。

谁知刚走到昌化(今浙江、安徽交界处),黄文金就病死了,没了这个主心骨,余部很快就消散了,不得已,洪仁玕继续带着幼天王南逃,最终被清军所俘,双双在南昌凌迟而死。

洪仁玕

这一年,距离洪仁玕来天京不过五年。

所谓“成王败寇”,有清一朝,对于洪仁玕等人的评价自然是极尽贬低,这无可厚非,毕竟是生死大敌,怎么贬低也不为过。

问题是百年后的今天,对于洪仁玕的评价依旧不高,不少人认为洪仁玕只是洪秀全亲戚才被重用,在天京没干出什么成绩,纯粹是过来享几年福的人。

但洪仁玕真的是来享福的吗?我看未必。

洪仁玕来天京的这段时间,天京已经被江南大营堵到门口了,当时能不能撑得过去还犹未可知,而洪仁玕去放着在香港的太平日子不过,一路化装成民夫、商人,甚至经过双方交战频繁的江西。

步行千里去投奔天京,洪仁玕真的是贪腐不知道还能不能撑过一年的太平天国给他的荣华富贵?

很显然并不是,他是带着要给天国带去一些改变的信念和勇气才千里走单骑的,也是因为他的抱负和理想,让太平天国在近代史有极为特别的地位。

01洪仁玕是洪秀全的远房族弟,虽不是亲兄弟,却形如亲兄弟。

和洪秀全一样,早些年的洪仁玕也是埋头苦读,打算靠科举出人头地,可惜一连多年都名落孙山,只能在家乡设帐授徒,以维持生计。

而后洪秀全参与创建拜上帝教,洪仁玕立即加入,成为拜上帝教最早的信徒。

但此后的十几年里,洪仁玕却阴差阳错,未能参与太平军的一系列重大活动,甚至在咸丰二年(1852年)被当地团练捉住,好在他足够幸运,挣脱了绳索得以逃亡,最终来到了香港。

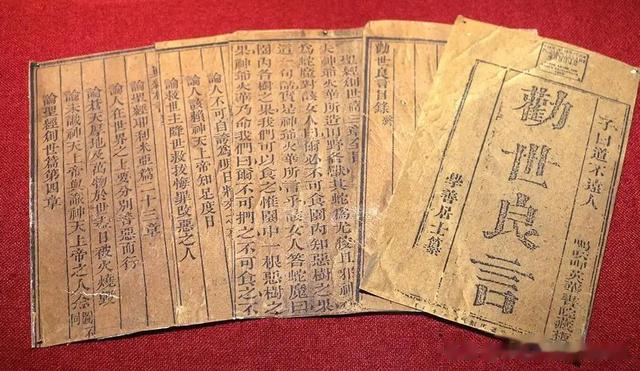

《劝世良言》

自香港开埠后,大量外国人来到香港开设洋行,而伴随他们来的就是到处传教的基督教传教士,洪仁玕毕竟是接触过拜上帝教的,到香港后就寻找传教士请求庇佑,一开始是找到的瑞典传教士韩山文,在这里他提出了入教的请求以寻求庇护,可惜未果。

为了谋生,他只能化装成算命先生隐匿在东莞一处客家村落里,在当地教书谋生。

因时局变化,他再度返回香港,开始认认真真跟随韩山文学习基督教教义,这才得以正式受洗入教,在韩山文的牵线下,得到伦敦布道会香港差会理雅各的帮助,以教授传教士中文谋生。

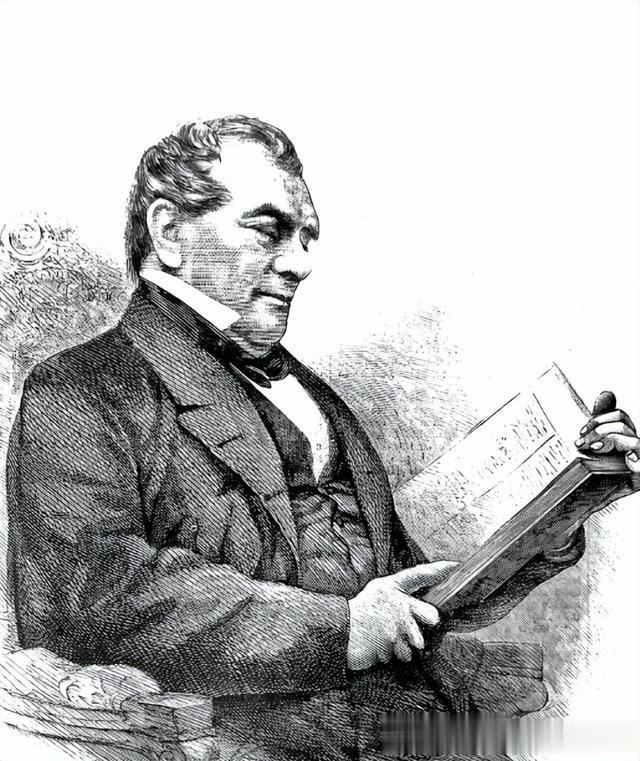

02理雅各算是洪仁玕这一生最为重要的人,也是通过他,洪仁玕才得以深入了解西方文化。

原来理雅各除了喜欢布道之外还喜欢藏书,各种中西方书籍都收藏了不少,林林总总多达两千多种,除了最为重要的宗教类书籍之外,还有各种天文、地理、历史等等,而和理雅各的交往中,让洪仁玕第一次对世界有了认识。

理雅各

除此之外,理雅各还是报纸《遐迩贯珍》的主笔,这份报纸在当时的香港影响很大,是中西方文化交流和碰撞的一份报纸,也是洪仁玕最常阅读的一份报纸之一。

《遐迩贯珍》

可以说在香港的这段流亡日子,算是改变了洪仁玕的一生,之前在闭塞的乡村里,接触的都是亲友,而在香港,他和西方人打交道,活跃的也是西方传教士的圈子。

长期耳濡目染后,对于西方文化和文明产生了浓厚兴趣,也在潜移默化中,改变了他的内心世界,开始认真思考西方为何如此能够快速崛起,并且与一帮华人好友不断交流,这其中就有第一批留美的学生黄胜、黄宽、容闳等人。

理雅各毕竟是从西方人的视角来看待这个古老的中国,真正能够和洪仁玕产生共鸣的还是黄胜等人,他们出国留学,真真切切在国外生活过,对于西方社会和文明有着更加深切的体会,他们的思考和想法,也让洪仁玕受益匪浅,也让他前往天京的心日益迫切。

清末香港街头

早在咸丰四年(1854年)的时候,就乘船来到了上海,但因战事频繁,上海外围已经被清军封锁,洪仁玕等待许久无果后被迫返回香港。

几年后,洪仁玕向理雅各提出去天京的想法,遭到理雅各的劝阻。

毕竟理雅各对于洪秀全曲解上帝教义很不满,反而认为洪仁玕是真正虔诚的基督教士,希望他不要和太平天国有过多的瓜葛,安安心心在香港生活算了。

而且洪仁玕每月可以从教会那边领取十块的银元酬劳,已经远高于普通人了,完全可以在香港过着平静、安逸、体面的生活。

而洪仁玕不为所动,认为“本为避祸隐身,并用意在夷人风土,并不为名利计。”

咸丰八年(1858年)三月,因母亲病逝加上理雅各已经返回了英国,不顾劝阻,将家小留香港,动行北上,一路化装成民夫、商人,途径数个省份,最终来到了天京,被洪秀全委以重任,封为干王,总理朝政。

03此时的太平军外有清军江南大营的围困,内有洪秀全猜忌异姓,军心涣散,为挽救危局,洪仁玕提出了一个新的改革方案——《资政新篇》。

当然,这个方案由于缺少实行的土壤,也是后世批评最多,也是对洪仁玕评价不高的一个重要原因。

洪仁玕书法

问题是“天京事变”后,太平天国最严重的问题并不是政治和军事问题,反而是当初凝聚人心的建国理想破灭让很多人太平军骨干产生了怀疑,甚至引发了分裂。

在这种情况下,洪仁玕用下《资政新篇》来尝试用近代化建国蓝图做个替代,总比空喊口号强,虽说这个超前和不接地气的想法引来诸多的批评,但《资政新篇》里的内容设想都是划时代。

比如重新进行乡村治理,铲除迷信陋习,希冀建立统一的、中央集权的政治体制,以此来促进近代的交通和工业的发展,这些理念和想法, 难道不是近代中国人一代代努力的方向?

说实话,如果只有一个《天朝田亩制度》而没有《资政新篇》,太平天国在后世的地位和传统农民起义的“均田免粮”的口号差不多。

《天朝田亩制度》和《资政新篇》

正是因为《资政新篇》的存在,给后期沉闷的太平天国带来些一丝生机,也给本来是旧式农民运动的太平军起注入了新观念、新意识,将太平天国的政治水平上了一个台阶,也让太平天国在近代史上有了特别地位。

可以说洪仁玕的思想,在那个时代已经足够先进了,至少比起清廷的封建专制更有活力,且比起更激进的思想来说,更容易被当时的国内外接受。

04只是对于洪仁玕来说,这一切想要实行是在太难了,他也尽力了。

毕竟太平天国如今的局势,不是他一个人可以解决的,就算孔明在世,也不会有太多的变化,在陈玉成、李秀成、杨辅清、李世贤这些实权派掌控地方的情况下,洪仁玕这样的人能以施展拳脚。

一方面洪仁玕并非金田起义的老人,而且是进入天京后一个月内就被提拔到总理朝政的地位,很难有资历和威望统合下面的各路大将。

强如孔明先生,一开始干的还是负责和江东的外务工作,而后经过各种机要岗位加上刘备的遗诏背书,这才在蜀地有了如臂使指的管理,洪仁玕有什么?只有天王堂弟的一个身份而已,很难服众。

因而进入决策层后,洪仁玕和陈玉成结成同盟,这么一来,就和李秀成兄弟关系不好了(陈玉成和李秀成关系不和)。

除此之外,靠着自己和西方传教士的关系,力图通过他们争取为太平天国争取一个有利的地位。

洪仁玕致英国传教士艾约瑟书

至于支持李秀成西征上海,就是打算通过上海垄断东南贸易,从西方手里购买军舰和大批军火武装太平军,从这一点来看,的确是个不错的思路。

奈何他这辈子在外交上因为早年的经历,始终对于洋人抱有天真的幻想,侧面影响了陈玉成在武昌城外的决策,最终安庆解围失败,陈玉成身死,而他也失去了一个盟友。

另一方面,因为他的权力来源于洪秀全,而洪秀全对他也不是完全的信任,导致洪秀全后期频出烂招如滥封王爵、让幼天王带着小孩子议论军国大事的时候,只能妥协退让,也让太平天国的局势一天不如一天。

他的权力来源于洪秀全,而洪秀全对他也不是完全的信任

本质来说,洪仁玕就是“那个时代极有勇气、有抱负、有气节的小知识分子。”

小知识分子,意味着他有着那个时代人学识不高、眼高手低、贪图享受的缺点,但他有勇气、有抱负、有气节,却在当时百万乡绅知识分子中脱颖而出,让他名垂青史。

05在天国即将覆灭的最后时刻,洪仁玕算是少数抱有杀身成仁之决心的人。

此前在湖州,他完全可以学杨辅清一样,直接抛弃军队前往上海租界隐居,凭借自己和外国传教士的关系,这条路完全可行。

但他却依旧迎接幼天王,后双双被俘。

被俘虏后,和幻想向清廷摇尾乞怜的幼天王以及态度消极的李秀成不同,洪仁玕被被俘的那一刻起就打算殉国了,甚至决心做天国的文天祥,甚至在最后一刻保持了太平天国军事的尊严。

先怒斥沈葆桢为虎作伥,后在行刑前留下了绝命诗:

春秋大义别华夷,时至于今昧不知;北狄迷伊真本性,纲常文物倒颠之。志在攘夷愿未酬,七旬苗格德难侔;

足跟踏破山云路,眼底空悬海月秋。意马不辞天地阔,心猿常与古今愁;世间谁是英雄辈,徒使企予叹白头。

英雄吞吐气如虹,慨古悲今怒满胸;猃狁侵周屡代恨,五胡乱晋苦予衷。汉唐突厥匈奴犯,明宋辽元鞑靼凶;

中国世仇难并立,免教流毒秽苍穹。北狄原非我一家,钱粮兵勇尽中华;诳吾兄弟相残杀,豪士常兴万古嗟。

这段文字慷慨激昂,可见洪仁玕在信仰上虽然是基督徒,但实际上依旧是行着汉唐士大夫之事的传统文人,也是太平天国后期宣传的主要推手。

是的,洪仁玕另一个被人忽视的功绩就是宣传。

自洪仁玕献上《资政新篇》后,立即大规模进行反清的宣传,也主导了天国后期意识形态领域面向民族主义的加速转向,换句话说,他是近代以来第一个真正尝试用民族主义进行大规模宣传的人,极大影响了之后整个东南地区的民族主义启蒙。

可惜复杂的局势和没有权力,再大的抱负也是空中楼阁而已,为天国尽心尽力五年后,洪仁玕迎来最后的日子。

同治三年(1864年)十一月二十三日,洪仁玕在南昌被凌迟处死,时年四十三岁。

不屈而死,洪仁玕算是做到了天国版的文天祥。