一、布衣傲骨:山野奇才的逆袭之路

邓石如(1743—1805),初名琰,字石如,号顽伯,安徽怀宁人。生于寒门,父祖三代皆以耕读传家,幼时家贫,采樵贩饼为生,却独痴笔墨。无师承、无名门,唯于荒村野庙观碑拓,借烛火摹写秦汉篆籀,如野草般倔强生长。

青年时游历江淮,鬻字刻印谋生。遇金石学家梁巘,惊其天赋,荐至金陵梅镠家。梅氏藏秦汉以来金石善本万卷,石如闭门八载,日摹篆籀五百字,夜研汉碑至三更,以布衣之身融通三代古法。后辞别梅府,一驴一囊,踏遍名山大川,访碑问碣,终成“以笔代刀”的碑学圣手。

二、篆法革命:千载秦汉化新锋

邓石如之篆书,一扫唐以降“玉箸篆”纤弱之风,以碑入篆,雄浑开阖,被尊为篆书“第三座高峰”(继秦李斯、唐李阳冰后)。其艺有三绝:

1. 铁线藏魂:篆如刀刻

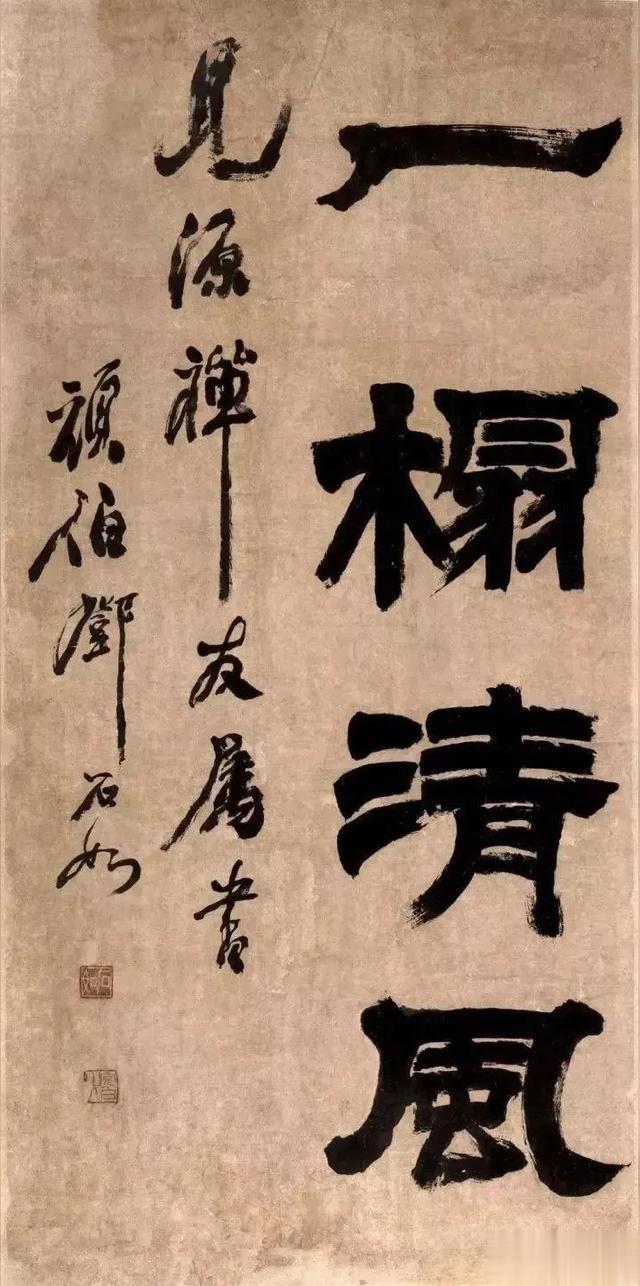

取法《泰山刻石》《峄山碑》,却破陈规,以羊毫作篆,线条如铁线盘曲,苍劲中含柔韧。观其《白氏草堂记》,笔锋似凿石崩云,起收处金石气喷薄,梁巘赞其“真气弥满,楷则俱备”。

2. 结构生变:疏可走马,密不透风

独创“计白当黑”之法,《荀子·宥坐篇》中篆书纵横开合,字势如危峰坠石,疏处若空谷回响,密处似万弩待发。包世臣叹:“完白山人篆法以二李为宗,而纵横阖辟之妙,则得之史籀,稍参隶意。”

3. 碑帖交融:篆隶共生

以隶法入篆,兼融北碑雄强,《千字文篆书册》中字字筋骨外露,如老将布阵,气贯长虹。康有为称其“集篆之大成,其篆笔如绵裹铁,柔中带刚”,自此篆书由“婉而通”转向“厚而雄”。

三、名动公卿:草莽宗师撼庙堂

乾隆五十五年(1790),邓石如携铁砚入京。尚书曹文埴见其书,惊呼:“此江南高士邓先生也,其四体书皆为国朝第一!”遂引荐至相国刘墉府中。刘墉观其篆隶,掷笔长叹:“千数百年无此作矣!”然其布衣傲骨,拒为内阁学士翁方纲门客,直言:“我书岂为公卿妆点门面?”拂衣南归,以“山人”自居,鬻字终老。

其艺术不囿于技法,更以气格胜。尝言:“字画疏处可使走马,密处不使透风。”笔下《沧海日长联》《庐山草堂记》等作,如乱石崩云,却暗合天道,时人谓其书“有剑气箫心,具龙威虎震”。

四、碑学巨擘:开宗立派耀千秋

邓石如以一己之力,终结“帖学”独尊时代,开启碑学洪流:

篆隶复兴:打破“篆必秦汉”窠臼,赋予篆书文人意趣,吴让之、赵之谦皆承其衣钵;

印从书出:首创“以书入印”,《完白山人印谱》中朱白相生,刀笔合一,启迪后世吴昌硕、齐白石;

碑帖之争:其艺术实践成包世臣《艺舟双楫》、康有为《广艺舟双楫》理论基石,晚清碑学运动由此燎原。

其作《篆书文》轴今藏故宫博物院,墨色如铸铁浇铸,字字如孤峰擎天。沙孟海评:“完白篆书,刚健笃实,如对商周彝器。”

五、山魂不朽:铁笔长鸣金石间

嘉庆十年(1805),邓石如逝于故里,葬于龙泉岭。墓前立其自书篆碑:“山人邓石如之墓”,铁画银钩,与青山同朽。

二百年后,其《篆书四箴屏》拍出1.01亿元天价,而更珍贵者,是其以布衣之身撼动艺术史的胆魄。从山野樵夫到一代宗师,邓石如以铁笔破石,凿开了一条“笔墨当随金石”的血性之路。今日观其篆书,犹见皖南群峰叠嶂中,一老叟负手而立,笔墨间尽是山河铿锵。