一、身世浮沉:从王孙到遗民

朱耷(1626—约1705),号八大山人,本名朱由桵,生于江西南昌,为明太祖朱元璋第十七子宁王朱权的九世孙。少时锦衣玉食,天资卓绝,八岁能诗,十一岁可悬腕写米家小楷,十五岁画青绿山水,弱冠之年已是秀才。然崇祯十七年(1644),李自成破京,崇祯自缢,明朝覆灭,朱耷命运急转直下。清军入关后,南昌陷落,其家中九十余口惨遭屠戮,唯他孤身逃出,藏身荒山野寺,剃发为僧,法名传綮,从此以“丧家之犬”苟活于世。

国破家亡之痛,令朱耷性情大变。他装哑避世,一度癫狂哭笑,撕僧衣、焚草庐,游荡于南昌街巷。后改信道教,隐居于青云谱道院二十余载,晚年筑“寤歌草堂”以终老。其一生辗转僧道之间,以“八大山人”为号,署名时连笔似“哭之笑之”,暗藏亡国之恨与人生荒诞。

二、艺术涅槃:墨简意深的写意巅峰

朱耷的艺术成就,源于苦难淬炼的灵魂。他以水墨为刃,将遗民之孤愤、傲骨与哲思凝于笔端,开创了前无古人的写意境界:

1. 花鸟:白眼向天的倔强

其笔下鱼、鸭、鸟皆以白眼朝天,身躯蜷缩却傲骨嶙峋。如《荷花水鸟图》中,孤鸟单足立于残荷,闭目低首,似避世又似蔑视;《松鹿图》中鹿角如戟,昂首向天,尽显不屈之态。他以“少”为宗,一花一鸟、一石一木皆极简至空灵,却因布局奇险、笔墨凝练,反生无尽意蕴,所谓“墨点无多泪点多”。

2. 山水:残山剩水的苍凉

师法董其昌、黄公望,却摒弃繁华,独取荒寒萧疏之境。画中秃山枯树、断桥孤舟,如《水木清华图》中,山石嶙峋如骨,水流凝滞似泪,满纸皆是“山河仍是旧山河”的故国之思。

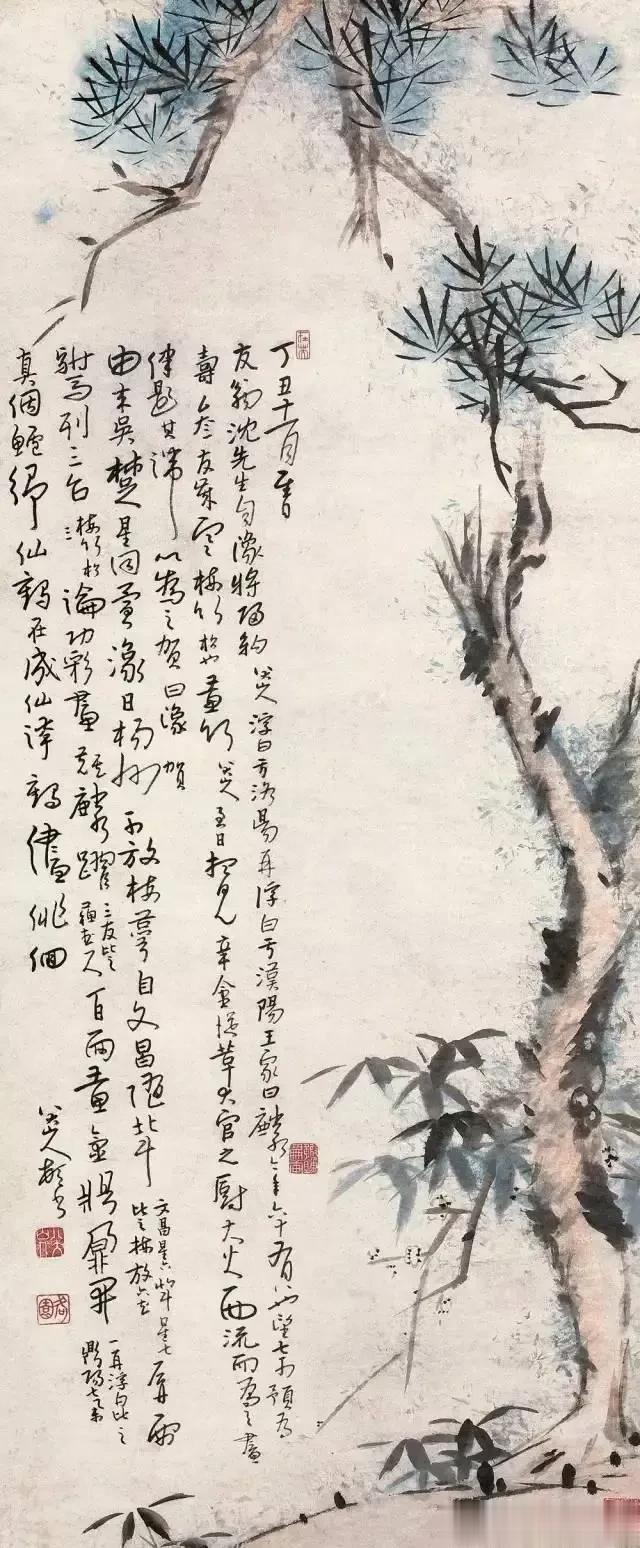

3. 书法:秃笔藏锋的“八大体”

其书法初学欧阳询、黄庭坚,晚年自成一格。秃笔枯墨,线条圆润如篆籀,结体奇崛似危崖,章法疏朗若星汉。题画诗与画面相生,如《孤禽图》仅绘一鸟,配以“横流乱世杈椰树”之句,悲怆直击人心。

三、精神图腾:孤傲文人的生死寓言

朱耷的艺术,是个人命运与时代悲剧的交响。他拒与清廷合作,宁卖画于市井,不献媚于权贵。画中禽鸟的“青白眼”,暗合魏晋名士阮籍的傲世风骨,白眼示仇雠,青眼待知己。其作品如《竹石鸳鸯》《荷石栖禽》,看似冷寂,内蕴炽烈,恰如郑板桥评:“横涂竖抹千千幅,墨点无多泪点多”。

晚年,他借《瓮颂》《酒德颂》等题跋,以癫狂之态讽世,以禅道之言悟生。其艺术不囿于技法,更以哲思超越时代,被誉为“中国水墨写意之魂”,与梵高并称东西方艺术史上的“苦难双星”。

四、后世回响:不灭的文人魂

朱耷逝后三百年,其画作屡创拍卖纪录,如《竹石鸳鸯》以1.187亿元成交,《孤禽图》价逾6272万元。齐白石曾叹:“青藤雪个远凡胎,我愿九泉为走狗。”其艺术精神更滋养了扬州八怪、吴昌硕乃至现代水墨,成为文人画的至高标杆。

观八大之画,犹见一老僧独坐荒山,白眼向天,以笔墨为剑,刺破时空之幕。他的传奇,不仅是艺术史的一页,更是一部用血泪写就的遗民史诗。