所谓“离合字”,就是书家在书法创作过程中,利用汉字的结构特点,将汉字进行拆分,重新组合,从而达到陌生化的艺术手法。一字拆成两部分,然后使形式上分别属于上下两汉字,是谓“离”;两字合成形式上仿佛一字,是谓“合”。

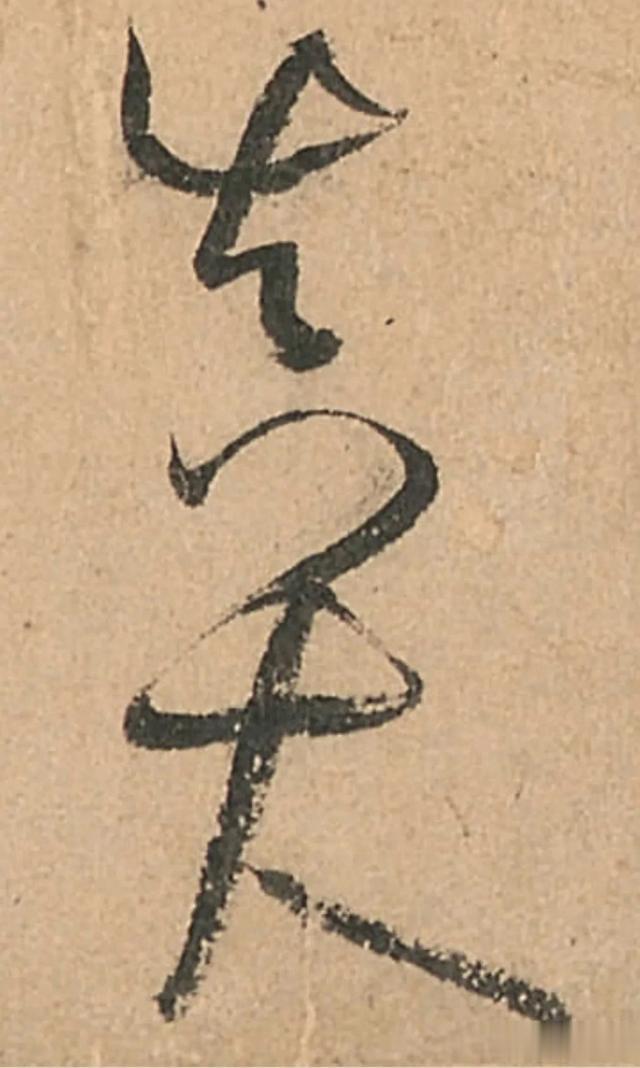

先说“离”,即拆一字而为多部分。例如,王羲之《远宦帖》中的“子亦”两字,一个“亦”字被分成似不相属的两部分。

又如,怀素《自叙帖》中的“两三行”,其中的“三”被分离为三部分,在形式上第一横分属“两”字,第三横分属“行”字。

再说“合”,即合两字而为一部分。例如,王羲之《十七帖》中的“士人”两字,连在一起写,形式上仿佛一个字。

又如,当代某书家作品中“人来少”三字,将“来”字穿插到“人”字中间,形成“人来”合为一字的视觉效果。

“离合字”,就其本质而言,就是打破汉字原有的惯常的组合方式,由“熟”转“生”,形成“陌生化”的视觉效果。

所谓“陌生化”,实质在于不断更新人们汉字组合的陈旧感觉,把读者从汉字结构的惯常关系中解放出来,摆脱习惯的制约,使读者面对熟视无睹的汉字结构也能有新的发现,从而感受到汉字组合的新鲜形式,丰富书法的表现手法。

总之,书法有“字须熟后生”之说,“离合字”不失为由“熟”转“生”的艺术手法之一。