懂书法不懂书法的人,大都知道书法要“师法自然”,“道法自然”。

但是,很多人却把“自然”理解错了,以为写啥象啥,就是“师法自然”。于是写“龙”就要象龙形状,写“虎”就要象老虎的形象,写“悟”字就象画画,将“忄”画成一个低头聆听的小沙弥,“吾”画成一个打禅念经的老和尚,仿佛很有创意,以为这就是书法。

其实大错特错了!这不是写字进化升华为书法,而是将写字退化为画画,是写字的“返祖现象”。字大凡这么写的,一定就是“江湖书法”!

这条路不对,那么,我们书法爱好者该如何“师法自然”呢?

唐代张怀懽《书断》云:“故得之者,先禀于天然,次资于功用。而善学者学之于造化,异类而求之,固不取乎原本,而各逞其自然。”

在这段文字中,书法理论家张怀懽明确指出,要学习造化,师法自然,就不能“取乎原本”,盲目追求象物之外形,而要“求之”“异类”,从其它事物中参悟人情物理,将“自然”之理融化到自己的书法中。

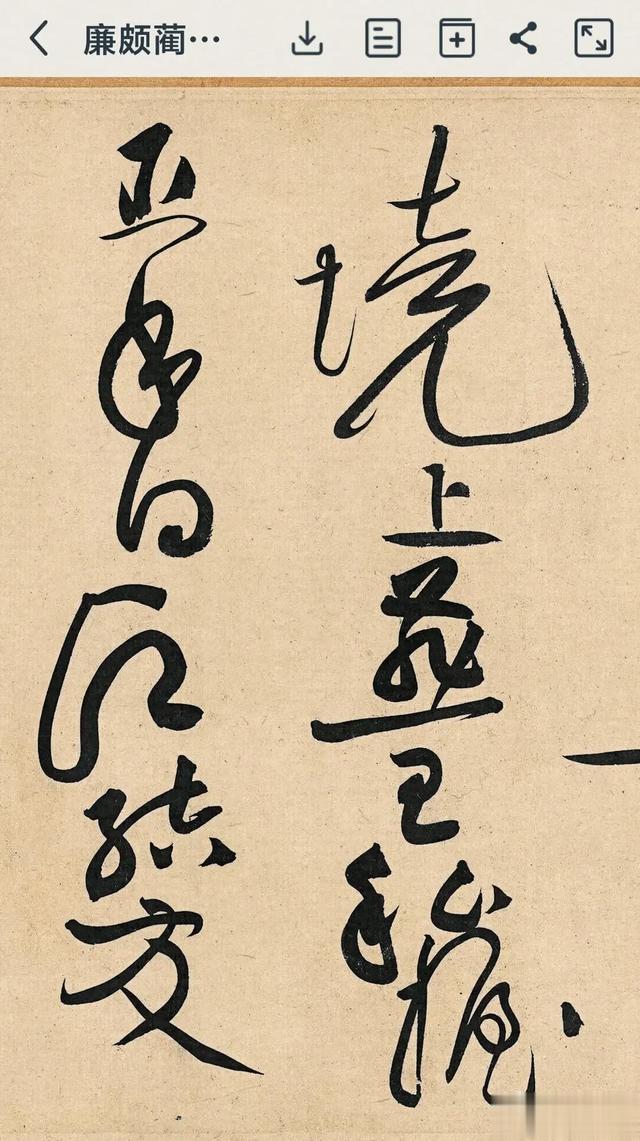

例如:据唐代李肇《国史补》载:张旭曾经见到公主与担夫在羊肠小道上争道,都不后退,但是又穿插避让得法,因而各自行进自如。张旭由此悟到书法上穿插避让之理,进退参差之妙。在观公孙大娘舞剑器中,领悟了书法的神采飞扬之韵致。他将从“异类”中悟到的情理,运用到书法中去,转化为笔墨情趣、艺术妙理。于是走上了“草圣”之路。

又如,北宋书法家黄庭坚“见长年荡桨,乃悟笔法”之事。“长年”就是船工。黄庭坚在《山谷题跋》中说:自己多年被“用笔不到”、“笔意痴钝”之事所苦恼,晚年乘船过三峡,看到“长年”(船工)在激湍的江水上,却能从容不迫,有节奏的前俯后仰,把船桨推出挽回,一去一返,协调自然。由此悟到了用笔如何自然“到位”之理。所以,后人评价黄庭坚时,说他的书法作品“飘动荡漾,大概是得长年荡桨之助吧”。

诸如此类的事还有许多,如雷太简“闻江声而笔法进”,文与可“梦见蛇斗而草书长”,当代张旭光见汉代雕塑而悟行书雄强开张之势。

这些,都是书法家,“异类而求之”的结果。行有不得,便去师法造化,从“异类”中寻求启发,而不是在“同类”中一味模拟仿效。

只有“求之异类”,有感于物,有悟于心,才能在创作时得心应手,左右逢源,游刃有余。果能如此,要书法不进步也难啊!