曾有一位患者,连续几个月出现便血情况。一开始,他以为是痔疮,毕竟以前也有过类似情况,没太在意,就自己买了些治痔疮的药涂抹。可便血症状非但没减轻,还愈发严重,大便也变得越来越细,肚子还时常疼痛。等他到医院检查时,却被确诊为肠癌中晚期。这个案例给我们敲响了警钟,便血,可千万别总以为是痔疮。

便血并非都是痔疮

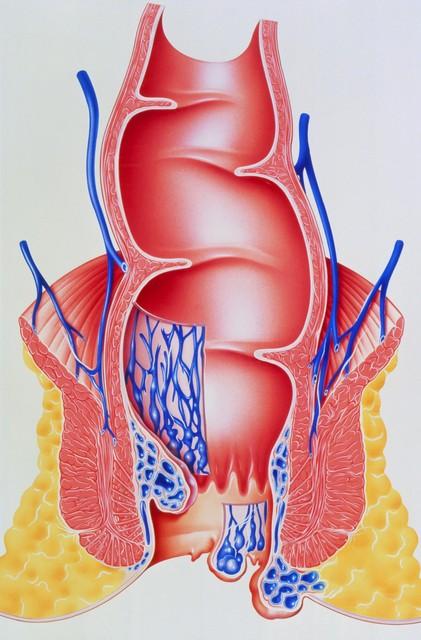

便血并非都是痔疮很多人一提到便血,第一反应就是痔疮,这确实有一定道理。痔疮是便血常见原因,尤其是内痔,便血时,血液通常是鲜红色,多在排便后滴出,严重时呈喷射状,且不与粪便混合。据统计,约 50% - 60% 的便血患者,是因痔疮导致。但大家要知道,便血背后可能还有其他更严重的病因,绝不能掉以轻心。

4 种肠道警报肠道炎症溃疡性结肠炎是一种慢性肠道炎症疾病,患者便血时,粪便常混有黏液和脓血,还伴有腹痛、腹泻、里急后重感(总感觉排便不尽,肛门坠胀)。数据显示,约 70% - 80% 的溃疡性结肠炎患者有便血症状,且病情易反复。还有克罗恩病,同样是肠道炎症,便血情况不一,可为少量鲜血,也可能是暗红色血便,同时伴有发热、体重下降、腹痛等症状。这类肠道炎症若不及时治疗,会影响肠道正常功能,严重降低生活质量。

肠道息肉肠道息肉也会引发便血,多为间断性少量出血,血液附着在粪便表面。息肉大小、位置不同,便血情况也有差异。有研究追踪发现,直径大于 1 厘米的息肉,发生癌变几率相对较高。比如,结肠息肉患者,可能在体检或因其他症状做肠镜检查时,才发现息肉及便血情况。如果息肉长期存在,受肠道内各种因素刺激,有可能发展成肠癌。

肠道肿瘤

肠道肿瘤这是便血最让人担忧的原因。以结直肠癌为例,早期便血可能只是偶尔出现,血量少,颜色暗红,常与粪便混合。随着病情发展,便血频率增加,量也增多,还可能出现大便习惯改变,如原本规律的排便,变得便秘与腹泻交替出现,大便形状变细。据统计,约 85% 的结直肠癌患者,在疾病进程中会出现便血症状。小肠癌相对少见,但也会有便血,多为间歇性排柏油样便或血便,由于位置靠上,出血不易察觉,患者可能因长期慢性失血,出现贫血症状。

肠道寄生虫感染某些肠道寄生虫,像钩虫,会寄生在肠道黏膜,吸食血液,导致便血。这类便血一般为慢性少量出血,粪便潜血试验常呈阳性。在卫生条件较差地区,肠道寄生虫感染引发便血情况相对较多。比如,一些偏远农村,因卫生习惯不良、水源污染等,居民易感染肠道寄生虫,进而出现便血症状。感染寄生虫后,除便血,还可能伴有腹痛、消化不良、消瘦等症状。

便血颜色的危险信号在便血颜色中,暗红色或黑色血便最为危险。暗红色血便,说明出血部位可能在肠道深处,血液在肠道内停留时间较长,经过消化液作用,血红蛋白中的铁被氧化,颜色变暗。黑色血便,类似柏油样,往往提示上消化道出血,如胃溃疡、十二指肠溃疡出血,血液在胃酸及肠道细菌作用下,发生一系列化学反应,使大便变黑。这种情况若不及时处理,可能导致严重贫血,甚至休克,危及生命。例如,一位胃溃疡患者,突然出现大量黑色血便,到医院检查时,已出现失血性休克症状。相比之下,鲜红色血便,虽然也需重视,但多为靠近肛门部位出血,如痔疮、肛裂等,一般病情相对不那么紧急。

发现便血后的应对方法及时就医检查

发现便血后的应对方法及时就医检查一旦发现便血,不要自行判断,马上到医院就诊。医生会详细询问便血情况,如便血颜色、出血量、与排便关系,有无腹痛、腹泻等伴随症状,近期饮食、生活习惯有无改变等。然后进行相关检查,肛门指诊是初步检查,能发现约 75% 的低位直肠癌。接着可能做肠镜检查,这是诊断肠道疾病的重要手段,能直观看到肠道内部情况,发现炎症、息肉、肿瘤等病变。对于怀疑小肠病变患者,可能还需做小肠镜、胶囊内镜等检查。另外,粪便潜血试验也很重要,能检测出肉眼看不见的微量出血。

调整生活方式在等待检查结果及后续治疗期间,调整生活方式很关键。饮食上,增加膳食纤维摄入,多吃新鲜蔬菜水果,像芹菜、菠菜、苹果、香蕉等,它们能促进肠道蠕动,保持大便通畅,减少对肠道刺激。少吃辛辣、油腻、刺激性食物,避免饮酒,这些食物可能加重肠道负担,导致便血加重。适量运动也不可少,每周至少 150 分钟中等强度有氧运动,像快走、慢跑,能增强身体免疫力,改善肠道功能。还要养成良好排便习惯,每天定时排便,避免憋便,排便时不要久蹲,时间控制在 5 分钟以内。

积极配合治疗如果检查后确定便血原因,要积极配合医生治疗。若是痔疮,可根据病情选择药物治疗、手术治疗等。肠道炎症患者,需按医嘱使用抗炎药物,如溃疡性结肠炎患者,可能要用 5 - 氨基水杨酸类药物、糖皮质激素等。肠道息肉一般建议内镜下切除,防止癌变。肠道肿瘤患者,治疗方案根据肿瘤分期、病理类型确定,早期以手术切除为主,中晚期可能需综合化疗、放疗、靶向治疗等。肠道寄生虫感染患者,服用驱虫药物即可。治疗过程中,严格遵循医嘱,定期复查,确保病情得到有效控制。

便血可能是肠道发出的警报,了解这 4 种肠道警报,警惕最危险的便血颜色,及时应对,才能守护好肠道健康。要是对便血还有疑问,随时都能问我。