按照清代异姓的爵位分封制度,皇后的父亲一般都会封为世袭罔替的承恩公。承恩公属于外戚推恩,有无军功并无限制。但问题是,有些承恩公因军功卓著,后来又被加封为一等公,那么在这种情况下,是不是属于“双一等公”呢?

尽管这样的案例不多,但终究还是有的,比如乾隆朝的富察明瑞就是。所以御史就以明瑞为例,重点来讲一下异姓封爵中较为特殊的承恩公兼一等公的情况。

富察氏家族承恩公的来历富察氏家族属于满洲八大姓之一,其祖先旺吉努曾带领部属投奔努尔哈赤,被封为牛录额真。第三代富察氏家族掌门人哈什屯又因功被封为一等男加一云骑尉,这一世职一直保持到了乾隆时期。

雍正五年,富察氏被雍正帝指配为弘历的嫡福晋,乾隆继位后循旧例追封富察皇后之父李荣保为一等承恩公。如此一来,李荣保一脉既有祖上传下来的世职,也有乾隆推恩外戚所封的一等承恩公。

李荣保是死后才追封的一等承恩公,他一共生育了九个儿子,分别是长子广成,次子傅清,三子傅宁,四子傅文,五子傅宽,六子傅新,七子傅玉,八子傅谦,九子傅恒。

九个儿子只有广成,傅清、傅文、傅恒在史料中留有记录,其他人不记载不详。富察氏祖上传下来的一等男加一云骑尉被长子广成一脉承袭,而一等承恩公则被四子傅文承袭。作为最小的儿子傅恒,并无爵位与世职,他是以侍卫起家被乾隆一步步提拔上去的。

傅文死于乾隆十二年,其承恩公爵位由长子明瑞承袭。按照封建宗室关系而论,实际上傅文才是富察氏家族的大宗,傅恒及其儿子福康安一脉属于小宗,其标准就是以爵位承袭进行划分的。就是皇家也是如此,比如乾隆继位以后,他就是属于大宗,而弘昼一脉就属于小宗。

明瑞以军功晋为一等公,他的承恩公是否也同时享受?

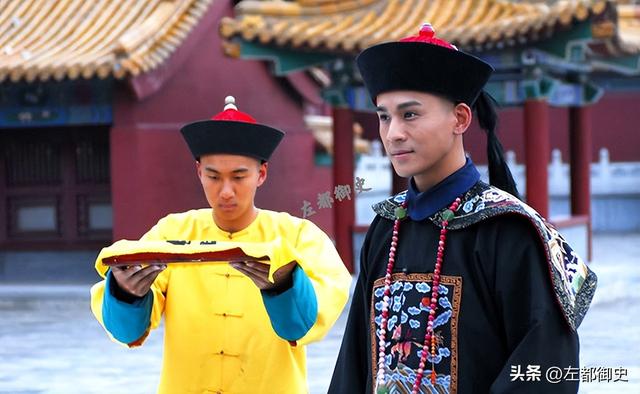

明瑞以军功晋为一等公,他的承恩公是否也同时享受?明瑞是富察氏家族中难得的干才,他的年龄和傅恒相差并不大,名为叔侄,其实和兄弟并无多大差异。明瑞入仕的时间也比较早,与傅恒相差仅一年,两人都是以侍卫作为仕途起点的。

乾隆二十二年的时候,明瑞已经官至副都统兼领队大臣,这一年正是乾隆第一次征准,明瑞作为主将率军征讨阿睦尔撒纳。此次战役打得很顺利,明瑞因功被授予参赞大臣,并在原先承恩公的封号之前加上了“毅勇”二字,爵位全称为“一等承恩毅勇公”。

一等承恩毅勇公的本质还是承恩公,乾隆并没有额外给他公爵,就是听起来高大上一点,因为承恩公属于外戚推恩,一般情况下不加“嘉号”。

乾隆三十三年正月,正值清缅之战最激烈的阶段,前线进展不顺,乾隆帝令明瑞深入敌境,明瑞确实也是个将才,率领主力精锐一直打到缅甸的腹地。乾隆对他很满意,下旨晋封明瑞为“一等诚嘉毅勇公”,整个清代,获得四字嘉号的异姓公爵仅有四位,且都出现在乾隆朝。

明瑞从一等承恩毅勇公转为一等诚嘉毅勇公,着世袭罔替,此次加封性质就发生了变化,属于纯正的功封爵位了。如此一来,明瑞一人就身兼了两个公爵。但是当年的二月,明瑞就败死小孟育。

不过一人身兼两公显然是不符合国家礼制的,乾隆在册封诏书中虽然没有说明取消明瑞的一等承恩公,但当时情况特殊,明瑞身在前线,即便有旨意也会等到他办事回京后才会正式取消。

乾隆也没有想到明瑞会以身殉国,也就是在明瑞殉国三个月后,他的一等承恩公爵位被取消了,然而承恩公本身是世袭罔替的,乾隆便让明瑞的弟弟奎林承袭了一等承恩公爵位。所以严格意义上说,明瑞不是双等公。

乾隆一朝富察氏人才济济,不出草包,奎林的军事能力也较为突出。他承袭一等承恩公之后,在第二次金川之役中立下军功,乾隆额外封了他一个一等男爵,因为奎林本人不能身兼两爵,故由其子崇伦承袭一等男爵。

类似的事情也发生在傅恒身上,第一次金川之役,傅恒因功被封为一等公,后来在第一次征准过程中,傅恒因赞襄军务有功,乾隆在原先的一等公基础上再加封一个一等公。可是傅恒是个低调的人,声称自己在金川之役中“叨封公爵已为过分”,执意谢绝皇上再赐他一顶公爵桂冠。

傅恒的情况与明瑞是不同的,如果接受了乾隆的加封,那么他就是有清一代唯一一个“双一等公”的异姓贵族。傅恒死后最高的爵位其实还不是一等公,福康安去世时乾隆打破康熙以后“异姓不封王”的祖制,将其封为宗室郡王。

傅恒也是吃了儿子的红利,被乾隆追封为郡王衔,只不过傅恒的郡王纯属荣誉,他的子孙只能承袭一等公爵;而福康安属于实封,他的儿子按照宗室分封规则,降级承袭为贝勒。