1950年10月19日深夜,志愿军战士借着夜幕掩护悄然渡过鸭绿江,打响了抗美援朝的第一枪。2020年10月23日,北京人民大会堂举行了隆重的纪念活动,庆祝志愿军赴朝作战70周年。

这次具有里程碑意义的纪念活动,官方媒体进行了全方位报道。提起抗美援朝,人们总会想起那些感人至深的英雄事迹,其中毛岸英烈士的事迹尤为令人动容。近年来,随着相关历史档案逐步公开,关于毛岸英在朝鲜战场牺牲的详细资料也在网上不断涌现。

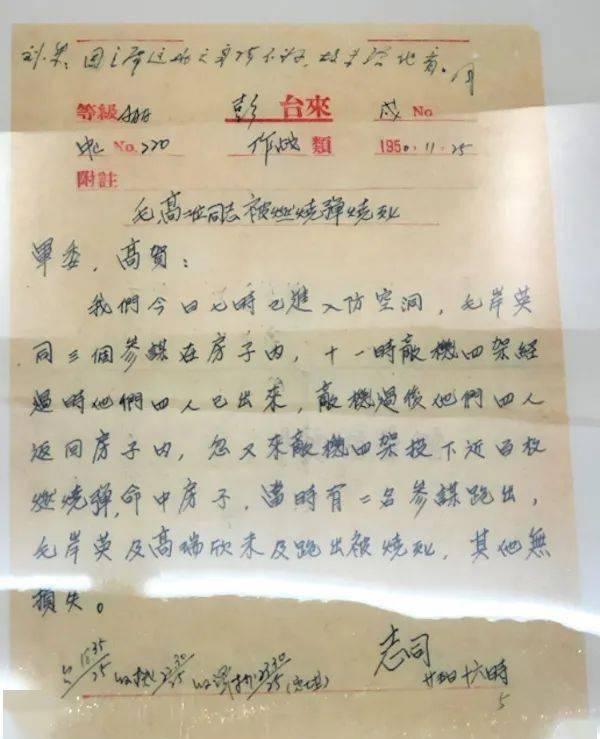

然而,毛岸英28岁离世的细节却很少人了解。或许连毛泽东都未预料到,儿子牺牲的真相会在70年后才揭晓。2020年10月9日,经中央批准,央视纪录片《抗美援朝保家卫国》第20集《历史铭记》首次披露了彭德怀当年发出的机密电报原件。

这份机密电报一经披露,立刻引爆网络热议,其中详细记录了毛岸英烈士牺牲的经过。电报背后藏着哪些鲜为人知的往事?为何这些信息尘封了70年才公之于众?故事要从毛岸英主动请缨加入志愿军说起。

1950年国庆节当晚,毛泽东收到朝鲜领导人金日成的手写信件,请求中国速派军队支援朝鲜战场。看完信后,毛泽东立即召集高层连续开会讨论。10月5日下午,中央政治局扩大会议作出决定,同意派兵援朝,并正式任命彭德怀担任中国人民志愿军总司令兼政委。

补充个背景:当时党内对是否抗美援朝存在分歧,很多人觉得刚建国应该先搞建设,但彭德怀力主参战。他在《彭德怀自述》里详细解释过自己的考量。

那天晚上翻来覆去睡不着,换了沙发床又躺地毯都不管用。一想到美军就在鸭绿江对岸的朝鲜驻扎,东北边境岌岌可危;台湾也被他们掌控,上海和华东地区随时面临威胁。这帮人想打仗随便就能编个理由,跟饿虎扑食一个道理——吃不吃人全看它饿不饿。对他们服软根本行不通。

毛岸英当时在北京机器总厂任党支部副书记,听说中央要派部队赴朝作战,他立刻递交了参战申请。但由于他是毛主席的儿子,加上毛家已有五位亲人牺牲,没人敢批准他的请求。最后,这份申请书被直接送到了毛主席那里。

1950年10月7日晚上,毛主席在中南海菊香书屋举办了一场私人晚宴,专门为准备奔赴前线的彭德怀送行,毛岸英也参加了这次聚会。正是在这次饭局上,经过毛岸英的再三恳求,彭德怀最终松口答应让他加入志愿军队伍。后来彭德怀经常提到:"毛岸英同志是志愿军中第一个主动报名参军的人。"

大家都知道,没有毛主席点头,毛岸英根本不可能去朝鲜打仗。后来毛岸英牺牲后,毛主席和老同学周世钊聊天时,亲口解释过为什么同意儿子上战场。

毛主席曾说过:"有人认为如果我不让儿子去朝鲜,他就不会牺牲,这话没错。但战争难免有伤亡,我不派自己孩子去前线,该让谁的孩子去?天下父母心都一样,谁不心疼自己的孩子?"

1950年10月23日,毛岸英到达朝鲜平安北道东昌郡的大榆洞。这个隐蔽在山区的村落三面被群山环绕,山坡上还留着日军以前开矿留下的废弃坑道。当时志愿军入朝后,首个指挥部就设在此处。

在大榆洞山脚附近,还能看到许多矿工留下的旧工棚。志愿军总部就设在其中三间相邻的棚子里,间隔不到百米,分别是作战指挥室、警卫室和彭德怀的办公兼休息室。毛岸英到这里后,改称"刘秘书",公开身份是司令部的俄语翻译和机要秘书。

毛岸英随志愿军入朝初期,翻译任务不多。他主要在大榆洞一带协助开展群众工作,其余时间则在作战室分析战场情报。由于该地区部署了四部大功率电台,频繁的电报往来引起了敌军注意。敌方通过无线电定位技术,推测此处可能设有指挥中心,因此不断派战机前来侦查。

11月24日,美军侦察机再次出现在大榆洞附近盘旋,却反常地没有发动攻击。这个异常情况立刻引起了洪学智副司令员的警觉。他随即下达命令:第二天早餐后全体人员必须进入防空洞躲避,连值班人员听到警报后也要立即撤离。

11月25日上午,刚吃过早饭,空中突然传来警报声,四架敌军战机出现在大榆洞附近空域。它们转了几圈后朝西北方离去。由于前一晚值夜班,毛岸英当时正在防空洞补觉。见飞机离开,他立即赶往作战室。

四架敌机去而复返,猛然向指挥所俯冲,投下大量燃烧弹。转瞬间,熊熊烈火吞噬了整个作战室,毛岸英与参谋高瑞欣不幸遇难。当天傍晚,彭德怀紧急召集志愿军党委成员在防空洞开会,经讨论决定即刻向中央上报这一噩耗。

彭德怀觉得必须由他亲手起草这份机密电文。虽然内容只有百字左右,他却反复修改,花了超过一小时才完成。他非常清楚毛岸英的牺牲会给毛主席带来怎样的伤痛。这份密电的具体内容是:

军委、高、贺:今早7点我们已撤入防空洞。毛岸英和三名参谋当时在营房内。11点,四架敌机飞过时他们已撤离,敌机离开后又返回营房。不料又有四架敌机来袭,投下近百枚燃烧弹击中营房。两名参谋成功逃生,毛岸英和高瑞欣不幸遇难。其余无伤亡。志司 25日16时

根据相关记录,彭德怀发出的机密电报抵达北京后,首先由中央办公厅机要室负责人叶子龙接收。他迅速将电报转交给负责中央军委日常事务的周恩来总理。得知毛岸英牺牲的消息,周总理内心悲痛,但考虑到整体局势,他决定暂缓向毛泽东主席报告这一噩耗。

1951年1月2日,彭德怀发来的机密电报终于送到毛主席手中,此时距离毛岸英牺牲已过去四十多天。主席反复阅读电文,神情凝重却未流泪。沉默良久后,他对工作人员平静地说道:"打仗难免有伤亡,这是正常的事,以后不必再提了。"

毛泽东既是国家领导人,也是位平凡的父亲,他对长子毛岸英充满期待。即便在痛失爱子后,他仍选择将悲伤藏在心里,并特别叮嘱彭德怀:关于岸英牺牲的机密电报不得外传,绝不能因他的特殊身份而区别对待。

彭德怀的机密电报尘封70年后才得以解密。此外,毛岸英并未归葬国内,而是长眠于朝鲜的志愿军烈士陵园。与其他烈士墓一样,他的安息之处朴实无华,唯一区别是墓前多了一尊塑像。

当年党内曾有人建议把毛岸英的遗体迁回国内安葬,但毛主席始终不同意。后来他对毛岸英在苏联时的朋友、时任苏联驻华大使尤金解释道:"共产党员在哪里牺牲,就该葬在哪里...岸英是在朝鲜战场上牺牲的。有人提议把他的遗体运回国,我说不用了,就让他长眠在那里吧。"