科举制度开始于隋唐,更准确地说在隋炀帝大业二年(606年)。光绪三十二年(1906年),因为袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,清廷下诏废除科举制度。前后延续刚好整整1300年的科举制,中国历史上延续时间最长的取士制度,彻底走入历史。

考试场面

【一】唐代的科举科目很多,12种任你选科举制在唐朝基本上就比较完备了,当时的考试种类(科目)远远比我们平常认为的明清科举复杂。

唐代的科举种类12种,包括:秀才、明经、俊士、进士、明法、明字、明算、一史、三史、开元礼、道举、童子等。

你可以在这12种里边,选择一种适合自己的去参加考试,一般选择明经科和进士科的最多,大名鼎鼎的狄仁杰就是明经及第。

明经科主要考儒家经典要义,而考试方法则是先帖经、再口试经问大义、最后答时务策。

所谓帖经,就是考儒家经典的死记硬背,相对比较容易。而经问大义、时务策这两项口试相对要难一些,靠的是真才实学。

明经科及第后,按照等级授予官职,上上等授官从八品下,上中等授官从九品上。

狄仁杰

【二】宋代范仲淹、王安石改革科举,逐渐只剩下“进士科”宋代的科举,一开始基本上沿袭唐代,科目繁多。一般包括进士、明经、九经、五经、通礼、三史、三礼、三传、学究、明法等科目。

但是,进士科这一个种类,已经开始独占鳌头了,成为最为普遍、选拔人才最多的方式,史称当时“进士得人为盛”。

进士科考试内容包括:①作诗、赋、论各一首,②针对时事的策论五道,③按照《论语》帖经十帖,④笔试十道出自《春秋》或《礼记》的问答题。

重点说一下“帖经”,意思就是是把举子平时读过的经书,选取其中一页,遮住几个字,然后让举子把所缺的字背出来,并解释上下文的含义。这个内容,其实主要考试举子的背诵功力。

而考试程序按照先后分为,秋试、省试、殿试。

殿试成绩分为五等:第一等“学识优长、词理精绝”,第二等“才思该通、文理周率”,第三等“文理俱通”,第四等“文理中平”,第五等“文理疏浅”。

一、二等称为进士及第,三等称为进士出身,四、五等称为同进士出身。

王安石

【三】宋朝中后期的科举制改革,成为元明清的范本宋仁宗庆历三年(1043年),范仲淹改革进士科考试内容,不再考诗词歌赋,只考更实用的策论,更注重经世致用。

宋神宗熙宁年间,王安石再次大刀阔斧改革科举考试的整个制度。重点就在于精简考试类别,把其他不太受欢迎和不能反映真才实学的科目通通取消,只保留“进士科”这个种类。

后世的元朝、明朝、清朝,科举考试都只有一种类型了,就是进士科。这都是沿袭王安石的做法,可以说王安石的改革影响了后世几百年。

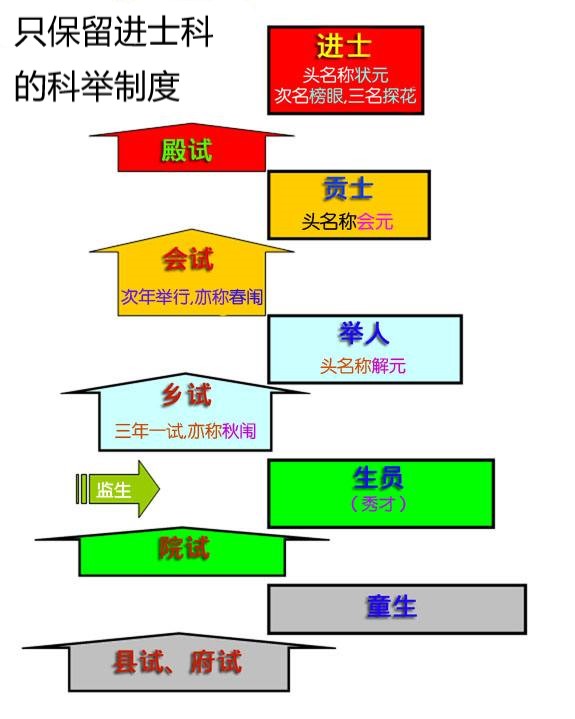

只有进士科的科举