大家知道明教,大多是从金庸先生的《倚天屠龙记》中得来。真实历史中,明教就是摩尼教,由波斯人摩尼在公元三世纪创建,教义上杂糅了祆教、基督教、佛教。

明教从唐代传入中国,由于其教徒多吃素、崇尚节俭、相互扶助,因此在下层民众中传播广泛、极具号召力,往往在官逼民反时发挥旗帜作用,明教也被历代统治者嫉恨,容易遭到禁毁。

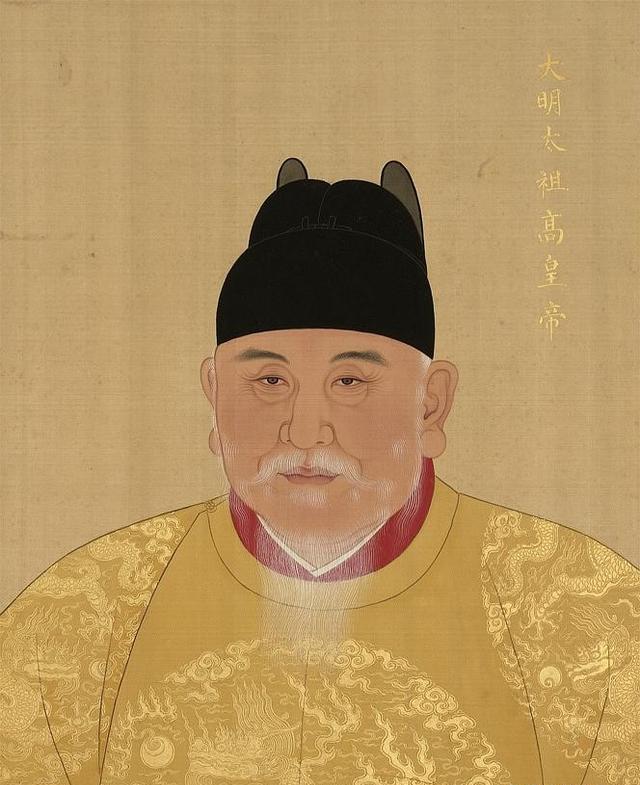

元末明初红巾军起义就是以明教为号召,朱元璋曾经跟随的韩山童、韩林儿父子就被称为大小明王,朱元璋后来定国号为“明”,跟明教不无关系。

著名历史学家吴晗先生曾写过《明教与大明帝国》一文,对明教在中国的传播研究得很清晰。

一、明教基本教义杂糅了祆教、基督教、佛教的明教,在教义上概括为“二宗三际”。

“二宗”就是光明和黑暗。明暗相互争斗,最终光明将战胜黑暗,“至安乐处”。光明是善良、理性的,黑暗则是邪恶和充满欲念的。

“三际”就是初际、中际、后际。初际时光明与黑暗相背,中际时光明与黑暗混沌在一起,后际时光明与黑暗清晰划分。

掌教者称为“明使”或“明尊”,下有“净风”、“善母”两个“光明使”,还有“净气”、“妙风”、“妙明”、“妙水”、“妙火”为五明使。

经书有《大小明王出世经》等,规定教徒日食一餐、日晚乃食,也就是一天只吃晚上一顿,吃斋禁杀,不供奉神像,不事鬼神。死后裸葬。

武则天延载元年(694年),明教经典首先传入,但并不兴盛。

唐肃宗宝应元年(762年)安史之乱后期,回纥人在帮助唐帝国剿灭史朝义时将明教传教者带回,之后明教在回纥地区广泛传播。有《九姓回鹘可汗碑》记载。

在回纥获得崇高地位的明教,由于有回纥可汗的支持,转而要求唐朝廷为他们建造寺庙。此后,从南到北到处都有明教寺庙。

一直到唐武宗会昌年间,因为唐朝与回纥关系恶化,在灭佛过程中,明教寺庙也多被摧毁,明教僧众或被杀或流放,一时间明教在中原大地销声匿迹。

自唐武宗会昌灭佛之后,明教损失惨重,不得已转入地下,活动形式为“宵聚昼散”,即晚上聚集白天解散。同时,明教改头换面,时而以佛教面目,时而以道教面目,时而以基督教面目出现。宋明以后,明教逐渐演变出白莲教等。

由于明教在底层民众中的传播和影响力,成为历代造反的有力宣传组织工具。如后梁末帝时的母乙起事,北宋方腊起义,元末明初的红巾军起义,明清两代的白莲教起义等等。

五代十国时期,陈州地区的明教徒将所奉的摩尼(创教者)误称为“魔王”。明教的长期冒名行事,也让佛教深为嫉恨,视为异教徒,而佛教经典又称异教徒为“魔”。

如此一来,明教就被佛教、政府长期斥之为“魔教”,明王被斥为“魔王”。加上明教徒吃素,则有“吃菜事魔”的说法流传于世。

明太祖朱元璋借助红巾军力量,建功立业、灭元朝、立大明。从加入红巾军那一刻起,甚至更早,朱元璋就已经成为明教教徒,他手下的统兵大将大都出身红巾军,也都是明教徒。

一开始,朱元璋和部下将领都准备奉小明王韩林儿为正朔。但由于刘伯温、宋濂、叶琛、李善长等劝说,转而杀掉韩林儿,自建王朝称帝。《皇明纪事录》记载,朱元璋被封为“江南等处行中书省平章”时,衙门口两边就分别书有“山河奄有中华地,日月重开大宋天”!

国号“明”含有两层意思。一是表示朱元璋奉明教正朔,为明王出世,安抚红巾军出生的部曲,也断绝以后再出现明王出世的现象。二是符合儒家“明”为光明,分为日月的解释。日月为“火”,克元朝的“金”。

明朝建立后,为防止明教、白莲教等教徒再以明王出世造反,均以明教、明王与国号大明相冲突,全部取缔禁止。

明教在中国传播上千年,由于其教义崇尚简朴、相互扶助,在底层民众当中的号召力和威望,大大超过历代统治者和政府,一直受到禁止和压制,长期以秘密结社形式传播。因此逐渐走向神秘,难以见光。在朱元璋作为明教徒起事,建国称帝后,明教更是成为讳言之事!

这文章,要比,啥啥啥的“王炸”的,有客观性。作者用心了。