自雍正朝对官制进行重新厘定后,大学士一职被明确划定为正一品,尚书则为从一品。依据当时的品级体系,尚书若获升迁,依循既定规制,进阶至大学士乃顺理成章之事。在雍正九年以前,情况尤为如此。彼时,每逢大学士之位出现空缺,惯例是从尚书与左都御史之中选拔任用。

自乾隆朝始,尚书径直擢升为大学士之情形渐趋鲜见。究其缘由,在于大学士与尚书之间,新增设协办大学士一职。尚书若欲晋身大学士,必先获任协办大学士,此为必备前提。

【协办大学士因何而设?具体职能又是什么?】

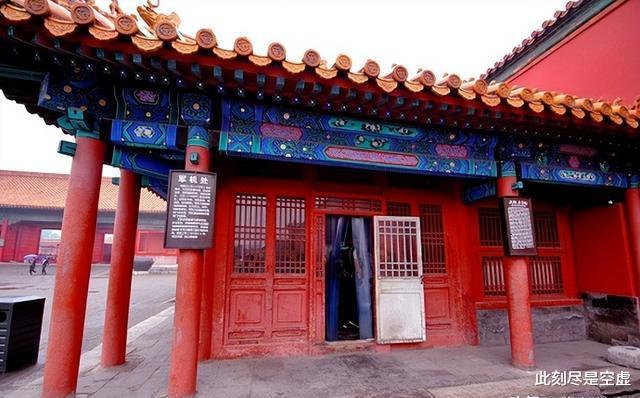

雍正八年,怡亲王允祥溘然长逝,此后军机处的相关事务,渐由大学士张廷玉与蒋廷锡共同主理。需知,军机处位列内廷,而内阁地处外朝,于彼时,国家军政要务极为繁杂。在此情形下,张廷玉与蒋廷锡全身心投入军机处事务,实难再对内阁诸事加以兼顾。

自军机处设立伊始,便对内阁的中枢地位构成冲击,此观点确凿无疑。然而,这一影响的彰显并非一蹴而就,而是历经了一定的发展进程。在雍正一朝,军机处尚处于初创时期,各项机制有待完善,彼时内阁于朝廷政务处理中依旧占据着至关重要的地位。

雍正九年,出于保障内阁高效有序运作之目的,朝廷颁布旨意,于大学士编制之外,增设“额外大学士”一职,该职位别称“署大学士”与“协理大学士”,其品秩为从一品。

额外大学士这一职位,并不兼任军机大臣之职。雍正帝创设此职,其初始意图在于,令额外大学士切实执掌内阁事务,旨在缓解诸如张廷玉等大学士所肩负的工作压力。就其命名而言,额外大学士实则是雍正帝推行的一项临时性举措,并未正式纳入官制体系之中。

乾隆四年,清廷对官僚体制进行规范与完善,将此前存在的额外大学士,正式予以定名,定称“协办大学士”,于满、汉官员中各设一员。自该举措施行后,“协办大学士”这一官职正式被载入《会典》,成为国家官僚体系中稳定且固定的编制构成部分。

在清朝政治体制的演进历程中,军机处自设立后渐趋成熟完善。发展至乾隆统治阶段,其职能已高度强化,致使内阁的权力被大幅削弱,几乎形同虚设。此时,内阁对于军国大政已难以参与其中,所处理的政务大多局限于一般性事务。在此背景下,协办大学士这一职位的地位较雍正一朝出现了明显下滑。具体而言,其实际掌握的权力甚至无法与六部尚书相提并论。

尽管情况如此,然而从国家机构架构层面审视,内阁作为国家最高权力中枢的地位始终存续。与之相对,在品官体系里,军机处仅为临时建制,既无品级划分,亦未被赋予明确的品秩。基于此,在整个文官序列中,内阁大学士长期以来被视作文官的最高品级象征。

协办大学士,位列从一品,在官僚体系中地位尊崇。然而,彼时内阁所处位置颇为微妙,介于军机处与六部之间,致使其处境窘迫。乾隆皇帝洞察此情形后,为使协办大学士一职名实相符,特颁规定,要求协办大学士照例兼任实职尚书。

乾隆朝中期,内阁大学士的建制正式确立为三殿三阁之制,具体涵盖保和殿、文华殿、武英殿,以及文渊阁、体仁阁、东阁。

依据相关规制,理论上内阁大学士之职,满、汉官员各设三人,共计六人。然而,自傅恒所处时期起,保和殿大学士一职便不再实际授任。于乾隆一朝,体仁阁大学士亦仅杨廷璋、福康安二人获此职位。通常而言,内阁大学士的额定配置人数为四人。

【尚书不能直接升任大学士】

若将内阁类比为现代行政体系中的国务院,那么,六部尚书与都察院则可视为各个部委机构。内阁大学士在这一架构中扮演着类似总理的角色,而协办大学士则如同副总理,尚书所对应的便是部长职位。从行政晋升逻辑来看,在官员品级相当的情形下,遵循既定的层级递进原则,部长通常无法直接擢升至总理之位,而是需循序渐进,先晋升为副总理,方有可能迈向更高层级的领导岗位。

或有读者心生疑窦:自乾隆朝以降,是否便不再存在尚书径直升任大学士之实例?实则,此类情形确有发生,然其仅为凤毛麟角之个别状况,绝非普遍通行之常规举措。

乾隆十二年,傅恒获擢升,就任户部尚书一职。至乾隆十三年,其职位再度升迁,出任协办大学士并暂代川陕总督之职。旋即,傅恒亲赴金川前线,参与军事谋划工作。鉴于其在军事方面展现出的才能与贡献,乾隆帝特授予他保和殿大学士之衔。

乾隆二十四年,刘统勋获任工部尚书,旋即膺命协办大学士一职。时隔两载,刘统勋再获擢升,晋拜东阁大学士,同时肩负起礼部与兵部的兼管职责。

乾隆三十年,于敏中获擢升,出任户部尚书一职,并加太子太保衔。至乾隆三十六年,其又获授协办大学士,同时兼任户部尚书。时隔两年,即乾隆三十八年,于敏中再获晋升,任职文华殿大学士,仍兼户部尚书之职。

阿桂出身于行伍体系,在其仕途中,主要于八旗系统内出任高级武职。乾隆四十一年,因在金川战事中建有卓越功勋,获晋封一等公爵位,同时获授协办大学士之职,并兼任吏部尚书,且得以入值军机处。至乾隆四十二年,阿桂再获擢升,晋任武英殿大学士。

乾隆四十九年,和珅由户部尚书一职调任吏部尚书,并获授协办大学士之衔,同时兼管户部相关事务。至乾隆五十一年,和珅正式晋升为武英殿大学士,且依旧执掌户部与吏部的管理职权。

上述所举五人,连同福康安、刘墉、王杰等,皆为乾隆皇帝极为倚重的心膂股肱之臣。在官僚晋升体系中,他们遵循着自尚书至协办大学士,再至大学士的既定进阶路径。由此可见,于该体系下,其余大臣亦难突破此晋升模式,逾越这些深受信任的大臣。

为何尚书无法直接晋升为大学士?原因在于,内阁大学士一职有别于普通职务。大臣若荣膺大学士之衔,皇帝通常不会随意褫夺其头衔。唯有当在任大学士因年老致仕,抑或于任内溘然长逝,大学士之位才会出现空缺。

在朝廷官僚体系中,当大学士职位出现缺位时,通常由协办大学士递补接任。鉴于此,若皇帝意图擢升年轻有为、颇具才学的后辈,往往会先安排其出任协办大学士一职,占据这一进阶之位。也就是说,一旦获任协办大学士,便相当于获取了晋升大学士的资格条件。正常情况下,若无突发变故,皆可顺遂晋升至大学士之位。

反之,若尚书未能获授协办大学士之位,则其晋身大学士的契机颇为渺茫。以晚清名臣翁同龢为例,甲午战败之后,他差遣袁世凯充任说客,意图促使李鸿章主动辞却文华殿大学士之职。

彼时,李鸿章仅留存文华殿大学士这一徒具其名的虚衔。此虚衔,从某种意义而言,即便舍弃,亦无足轻重,交由他人承接,并非不可。然而,在诸多可能的受让人之中,有一人是绝无可能获此虚衔的,此人便是翁同龢。

翁同龢在任户部尚书兼军机大臣之时,彼时若李鸿章之职位出现空缺,依据既定之晋升规则,现有之协办大学士将递补为大学士,如此一来,翁同龢便会依序自然地荣膺协办大学士之职。

李鸿藻辞世后,翁同龢得以升任协办大学士,看似仕途顺遂。然而,时运无常,不足一载,他便遭罢黜,被遣返原籍并处于监管之下。至此,其历经四十余载的宦海生涯戛然而止,毕生渴慕的入阁夙愿终究化为泡影。