清朝开国伊始,宗室王公中的诸王贝勒兼具旗主掌控权、议政参与权以及军事指挥权,这使得他们在朝廷中地位尊崇、权势显赫,部分王公的权力几近皇权。自康熙皇帝登基,便着手推行一系列举措以抑制王公权力,然而,权力制衡的实质性突破,则是在雍正皇帝主政时期得以实现。

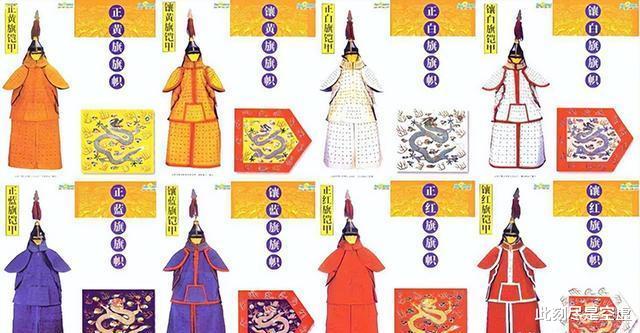

对于熟知八旗制度的研习者而言,理应明晰,在清朝初期,八旗下五旗归由获分封的宗室进行统摄管理。下五旗的都统、参领以及佐领,在管辖本旗兵丁时,必须遵循王公的指令行事。不仅如此,就连旗内兵丁亦需为王公履行相应的服役义务。

以顺治十七年为例,彼时朝廷已颁行明确定制:“该部需从各王贝勒辖下,甄选适宜补任之人,并奏报朝廷。若所选之人恰为皇上所熟知,可径直补用;反之,便仍需交由该王贝勒,询问其对所选之人补任的可行性意见。”

由该项规定可见,在彼时的下五旗选官机制中,皇帝并不直接介入相关权力行使,人事任免权大体掌控于诸王贝勒之手。然而,此情形与皇权至上这一根本准则相悖,故而,对这一局面予以扭转实属必然。

依据清初定制,下五旗各设旗主王爷,于本旗范围之内,旗主王爷握有绝对统治权。自康熙中期以降,朝廷将年长皇子分封至下五旗,并使其掌管部分佐领,这些皇子被称作“领主”。此举有效削减了原旗主王爷所掌控的佐领数量,进而对其权力结构产生影响。

然而,相关问题并未得到妥善解决。在当时的局势下,诸王贝勒所掌控的牛录与佐领在整体架构中占据相当大的比重,并且,他们对旗下兵丁拥有着不容置疑的绝对控制权。

雍正登基伊始,便敏锐洞察到宗室王公与皇权之间矛盾冲突的严峻态势。为扭转此局面,在其强势的统治策略之下,旋即着手收回王公所掌控的各类政治权力,具体举措如下:

【其一、限制宗室王公的人事权】

在清朝,诸王贝勒于官员选任方面已形成既定制度。然而,雍正帝对此制度持有显著异议。雍正初年,恒郡王永皓竟公然违背吏部选任规程,致使笔帖式维宬从原职告退,转而充任王府库丁之职。

此举措致使雍正帝心生强烈愤懑。在雍正帝看来,维宬虽隶属永皓麾下,却并非王府包衣,且既已踏入仕途,便应效命于朝廷。私自更改其任职安排,无疑等同于王府与朝廷公然争夺用人之权,这般行径,实在是胆大至极、肆意妄为。

基于此特定事由,雍正帝颁布谕旨,对王府护卫及人员编制进行大规模裁撤。在这之前,下五旗的各佐领中,均配置17名王府护军,负责王府府门的守卫工作。而雍正帝实施改革,将这些王府护军收归国家统辖,并编入正规营伍体系。经此调整后,王府仅留存满洲、蒙古佐领下各两名亲军。

此外,雍正帝实施举措,将下五旗的官员与兵丁重新调配,令其回归旗下履职。同时,贝勒、贝子及公等所统辖的包衣佐领,亦被整合至各旗的公中佐领之下。这一系列调整致使王公所属人员数量削减,并且在人事控制权方面,王公对多数旗下佐领已难以维系掌控。

【其二、将诸王所属的旗分佐领改为公中佐领】

旗分佐领,可界定为归属于诸王的附属佐领体系。在这一体系下,诸王对其辖下旗分佐领之人享有广泛支配权。诸王不仅能够随意征调他们承担各类差役,且一旦这些人出现过失,便可行使锁禁、籍没家产等举措,并予以任意责罚。由此可见,该体系呈现出极为显著的主奴属性特征。

从封建皇权统治视角审视,旗分佐领归属诸王管辖,皇权对其干预存在较大局限性,此情形令雍正帝深感棘手。雍正帝秉持这样的见解:太祖与太宗皇帝虽将旗分佐领分赐予诸王,然而,这些佐领并非如包衣佐领那般具有特殊属性,本质上仍为朝廷统辖之属。

旋即,雍正帝颁行谕令,于下五旗诸王贝勒及宗室所属之满洲、蒙古、汉军佐领中,择取部分,改制为公中佐领。公中佐领,其义为“公有”,意即此类佐领虽仍隶于本旗,然已超脱诸王贝勒之管辖范畴,径直归属朝廷统摄。

此举措对诸王利益形成显著约束,致使其于本旗的话语权大幅式微。随着大量旗分佐领转制为公中佐领,这些佐领转而直接受制于朝廷及该旗都统。

【其三、裁撤诸王的私人佐领】

在关外时期,清太祖努尔哈赤确立了一项影响深远的基本国策,即由王公负责统辖八旗。其核心原则为“人口与土地皆由八家均分”。依据此项国策,宗室王公在战争胜利后,可将所获俘虏进行分配,这些俘虏会被编入王府专属的包衣牛录之中。

王公所掌包衣牛录之数量,因功绩差异而各有不同。包衣牛录依族属可分为满洲包衣牛录与汉人包衣牛录,其中汉人包衣牛录,亦常以“旗鼓牛录”称之。从属性而言,这些包衣牛录均为历代王公的私产。

因包衣牛录下人身份具有私属性质,故而其对诸王形成了深度的人身依附关系。在这类群体的认知体系中,相较于君主,旗主王爷所具备的权威更为显著,可谓“但知有主,罔识君主” 。

雍正三年,当胤禩遭革除爵位且王府所属佐领被撤之时,都统武格于雍正御前,依旧以“主人”称呼胤禩。对此,雍正旋即向诸大臣阐述:“古人有云,天无二日,民无二主。臣子对于君上,此乃遵循天地间不容置疑之纲常,岂容另有‘主人’之说?”

由此可见,八旗子弟彼时已沦为诸王的心腹势力,对皇帝的诏令置若罔闻。鉴于此严峻形势,雍正帝毅然决然地推行针对诸王的强力禁抑举措。其中关键的一环,便是裁撤包衣佐领,并将其改制为公中佐领,以此加强中央集权,稳固皇权统治。

雍正七年,经诸王大臣合议商定,对各旗所属包衣佐领按甲喇重新予以分派,旨在削减下五旗王公名下包衣佐领数量。同时,为优化管理架构,于每旗均衡设置五个参领与七个佐领,专门司职管辖包衣兵丁。雍正帝推行此举措,实则意图明确,即通过赋予都统、参领以及佐领对王公包衣人丁的统辖权,从而有效削弱王公对包衣人丁的掌控力度,进一步强化中央集权统治。

当这些包衣佐领归于朝廷统辖之后,其俸禄供给来源随之转变为国家财政。诚然,这一举措使得国家财政开支有所增加,然而从整体局势考量,其积极意义更为显著。此变动有效规避了王公贵族拥有私人武装力量的风险,从长远角度而言,对维护国家统治秩序发挥了关键作用。

自雍正帝颁行上述三项举措后,清朝诸王所享有的政治权力,遭受了自王朝肇始以来最为沉重的冲击,至此已无力与朝廷相抗衡。乾隆登基后,鉴于康熙朝末年诸皇子争储所暴露出的问题,明令禁止宗室王公涉足政治事务。直至咸丰时期,宗室王公方再度跻身权力中枢。

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!屠杀人数甚至比日本鬼子侵华战争死亡总数多出数倍!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。中国历史上最接近亡国的四个时期之一,洗满清和洗日寇有什么区别?