“弑夫”者的“落魄”

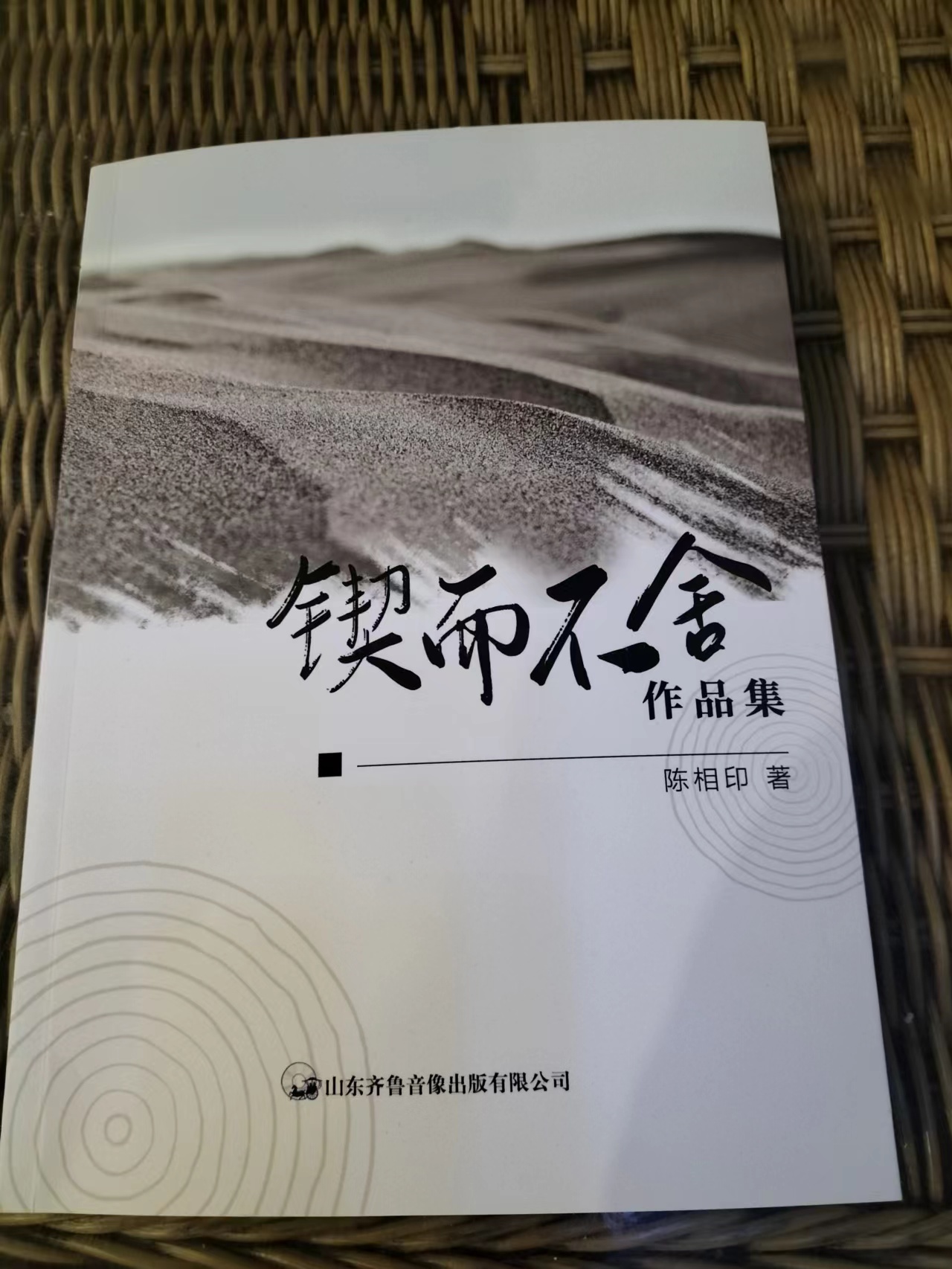

锲而不舍

我叫雅丽(笔者曾经的同事),曾是一名河南一个八朝古都的党报记者,背负“弑夫”的罪名,在这个远离家乡的全国著名的小商品城义乌,辗转生活40年。今年60了,退休后搬到杭州,和两个女儿一起生活。

台湾诗人余光中的《乡愁》平淡的诗句透出浓浓的“乡愁”,思念故乡之情跃然纸上,但我今天回到故乡——河南的八朝古都,却感到那么陌生。

1

“弑夫”的罪名源自小夫妻的一次争吵。

我的父亲是古都郊区的土地局长,母亲也是公务员,家庭条件优越。还有一个哥哥,我是父母的“掌中宝”,天生丽质,学习成绩优良,初中毕业就考上了当地的一家师范学校。在三年的师范学校生活中就被男生众星捧月般地追求。我千挑万选,挑中了农村来的同学小赵。

小赵是家里的独生子,按他父母的最大希望是“传宗接代”,对他当然视若珍宝。小赵高大魁梧,活泼而稳重,就是有点小心眼。我们恋爱关系明确后,我偶尔和男同学说句话,小赵就会生气半天。但我都认为那是爱我的具体表现,所以对他的小心眼也能“将就。”

改革春风吹满地,思想也开放多了,毕业前夕,一个月明星稀的晚上,我和小赵在你侬我侬中还偷尝了“禁果”。毕业那年,我刚刚18岁,因为党报搬迁要占用郊区的土地,我的父亲“假公济私”,趁机安排我进了报社当记者。在许多同学都在费尽脑汁“跑”工作的时候(那时候,国家还包分配,但很多工作岗位不理想),我是多么幸运,似乎前程似锦。

没想到,刚上班,偷吃“禁果”的后果就来了,我的例假不来了,还难受、呕吐,我明白,怀孕了,只得和父母实话实说。父母也没有过分责备,就马上为我和小赵筹备婚礼。郊区虽然紧靠市区,两年后也划为古都的一个城区,但当时还属农村,结婚都早。十七八岁结婚很正常。20岁就是晚婚了。

小赵稀里糊涂成了我的另一半,我趁机要求父亲动用关系,把正在为工作东奔西跑的小赵安排进了郊区土地局。结婚时,小赵家里除了几床被褥,基本没有什么,更没有钱在市区购置新房。我们就和我父母住在一起。

父亲是土地局长,“近水楼台先得月”,就建了一个小院,小院里盖了两层小楼。哥哥结婚后就搬到古都的行政区了,我和小赵就住在二楼。

小赵父母开始还犹豫,怕寄希望传宗接代的儿子成了“上门女婿”,改名换姓,面子上过不去。我父母解释,今后我们有了房,就让我们搬出去。次年,我和小赵的双胞胎女儿就出生了。为了不让小赵有上门女婿的感觉,孩子仍然姓“赵”。

小赵的父母对女孩不太感兴趣,当时计划生育很严格,但小赵背着我给父母承诺:“无论如何都会再生个男孩。”所以,我们的婆媳关系勉强说的过去,但绝不是亲密无间。

上世纪80年代中期,父亲退休了,多年的官宦生涯让他一时很难适应,动不动就发脾气。而刚刚二十岁的我度过新婚蜜月后,因为工作和家庭的拖累,也经常无缘无故地发火。小赵倒混的不错,提拔了区土地局的办公室副主任,就是接待任务重,经常喝酒。

一天夜里,两个小闺女不知为什么,“哇哇”哭个不停,我正在烦躁地哄来哄去,小赵一身酒气回来了,喝的已经东摇西晃,说话都变成了“大舌头”。我火冒三丈和他大吵起来,情急之下“呵斥”他“滚”。父亲也被孩子的哭声弄得心烦意乱,见到小赵也严厉地批评他不该喝的那么多。小赵脸红了,扭头跑二楼去了。

半个小时后,两个孩子好不容易哄安静了,我向二楼走去。我明白,凭小赵的小心眼,肯定会为我,特别是我父亲的“训斥”怏怏不乐,边走便想道个歉,安慰他一下。但打开房门,我吓呆了,小赵吊在房梁上——

听到我的尖叫声,父母跑了上来。还是父亲有经验,看着已经气绝的小赵,吩咐我们“不要动”,打电话报警。警察很快赶到,对事故现场拍照,问了笔录,提取小赵的唾液进行了化验等,确定是自杀事件。

当夜,小赵的父母就跑过来了,我哭着诉说了经过,也没有隐瞒吵架的经过。当时,两位老人面色都不好看,但也没有多说什么,就说是独生子,拉走了尸体,要埋葬在老家。我抱着两个女儿,也跟着回去了,大哭了一场。孩子还小,加上农村重男轻女,争得小赵父母的同意,我把两个孩子又抱回了市里,跟我一起生活。

悲痛劲还没有缓解,三天后,公安分局传唤我。我迷迷瞪瞪又做了一回笔录,把吵架等事情复述了一遍,但总觉得哪里不对劲,问警察:“不是做过笔录了吗?你们还出了现场。”警察吞吞吐吐:“对群众的报警案件,我们不能不再做调查。但已经肯定,就是自杀,从法律上讲,你没有责任。夫妻吵架不是常有的事吗?”但我心里马上憋起了一团火,在分局院里看到小赵的父母,马上明白了一切,当然没好气:“不是都给你们讲清楚了吗?警察还出了现场。我们吵架不对,我父亲插嘴更不对,但你们还怀疑什么?我们会故意害你们儿子吗?警察那里有充分的证据,会跟你们解释、说明的。”我的父母听说后,安慰我:“别怕,就吵了几句嘴,警察也出现场了。”

不料,一周后,古都最繁华的鼓楼广场上贴满了大字报,用红墨水大书我“弑夫”的罪行。猛一看,给人血淋淋的感觉。小赵的父母还手拿大字报,向行人发放,并哭诉“警察不公,包庇坏人。”我理解小赵父母的心情,小赵的离去让他们断子绝孙了。但对他们的极端做法怒不可遏,和哥哥一起想找他们理论,但父母拦住了:“让他们发泄一下情绪吧,过段时间就没事了。”

事情却急转直下,小赵的父母在“高人”指点下,到处写信上访。不知通过什么关系,竟然搬动了省政法委过问。事实就是事实,我不害怕,可是一时间,我却成了街坊里巷不明真相的人口中“恶女人”、“蛇蝎心肠”、“美女蛇”等等。

三人成虎,众口铄金。我实在受不了,患了严重的神经衰弱症,整夜整夜睡不好觉,头发一溜一溜地掉,脸色变得蜡黄蜡黄的。奶水也自动中断了,孩子才几个月就开始喝奶粉了。看着我憔悴不堪的样子,母亲几次掉泪。父亲更是整天咳声叹气。

我意识到,古都已经不是我的存身之所,只有远离这个地方,才能有复活的生机。2000多里外的全国著名的小商品城——浙江义乌开放力度大,一家晚报面向全国招聘记者。于是,我报名了。

好心的朋友,特别是报社的同事都为我可惜:“义乌就是县级市,哪有古都名气大。你在报社很有成绩,重头再来不容易。”尤其是我的同屋的同事,一位好老弟力劝我:“真的假不了,假的真不了。总有云开日出的时候,一个女孩子在外生活、工作多不易啊。”

我想,就是需要找一个小地方,一个人们都找不到的角落,才能真正忘掉是是非非。父母也支持我走出去。经过笔试、面试,我成功地应聘。狠狠心,把两个幼女扔给了父母,开始了异地生活。

2

初到义乌,我一片陌生的感觉,但就是这种陌生感,反而让我感到安全、舒适。我租了一间平房,全心身地投入工作。原来,父母也担心我,母亲想过来陪我一段时间,可两个孩子需要照顾,我就谢绝了母亲的好意。

我毕竟当了两年记者,对这项工作已经驾轻就熟,一个人也没有牵绊,没明没夜地采访、写作,想用繁忙冲淡破碎的心情。一年后,我的作品《昨日好市长,今日好市民》就荣获了浙江省好新闻一等奖,这也是这家晚报第一次荣获这样的荣誉。我迅速名声大振,被提拔为记者部副主任。三年后,一篇评论《画虎不成反类犬》又荣获浙江好新闻一等奖。两年后,我就荣升记者部主任,社长和总编都把我当做后备杰出人才培养。我一个师范毕业生,领导着包括人民大学的两名研究生在内的30人的记者队伍。

说到这里,顺便说一下“记者”这个职业。这个职业很特殊,不是说你的文凭高、学问深就能干好。“脚板底下出新闻”,新闻的敏感在深入的采访中。我可能有这方面的“天赋”,师范学校毕业当记者,开始有些担心不适应。但一投入工作就顺风顺水。我记得,在古都第一次采访,对象是一位优秀的“街道总理”(女居委会主任),发现她特别爱抽烟,就结合这个习惯写她工作的繁琐、辛苦,别有新意。文章见报后她专门到报社找领导表扬我。

在义乌的头几年,我是辛苦的,连一次都没有在回到古都,春节还奔波在采访一线,采写了大量鲜活的新闻作品。特别是有一年春节,临时顶替休假的编辑值班,我别出心栽,把版面规划成一个大大的“囍”字。版面被推荐到省记者协会。

说实在的,事业心是一方面,更重要的是不想故地重游,害怕忍不住勾起心酸的过往。

两个孩子该上幼儿园了,父母带着来了一趟,我陪他们游了不远处的杭州西湖、灵隐寺等。对过去的一切,谁也没有提一个字,都在故意回避那个话题。更不想让年幼的女儿过早懂得“残酷”。

3、

随着职务的升迁,自我要求的提高,我也渐渐感到知识储备的不足,依然自费报了杭州一所大学的在职研究生班,每个周六、周日上课。在班上,我碰上了老胡。

走出古都,过去婚姻来给的心酸过往让我对婚姻、爱情已经噤若寒蝉。我才20多岁,肤白貌美大长腿,在报社几年,追求的人如过江之鲫,父母打电话也多次劝我“再走一步。”但我心头的阴霾太重了,始终挥之不去,所以一直拒绝着感情。研究生班毕业了,老胡却成了我的“另一半”。

老胡并不老,四十多岁,比我大十岁,也是河南农村人,一听口音,就比较亲切。大学毕业在老家的县里教书,“南巡”谈话后,经商大潮风起云涌,和老婆一起“下海,”在义乌做玩具等商品批发。几年后,老婆遇到了一个做生意的研究生,和他离了婚,带着儿子去了新加坡。他一气之下除了继续做生意,也报考这所大学的在职研究生班,似乎要和前妻赌一口气。其实,老胡毕竟是大学毕业,不乏远见:“互联网都发展的一日千里,我学的知识不更新,就落伍了。”

老胡大小是个老板,也是第一批的“有车族”,我们熟悉后,我经常趁他的“奥迪”上学、放学。我了解他的情况,但开始并没有往别的地方想。但老胡向我连续不断地“进攻”。在拿到在职研究生证书,最后一次从杭州返回的路上,我向他一五一十地诉说了不堪回首的过去。老胡一点没有犹豫:“你受了天大的冤枉。同学三年,我就看出你是个好人。”

已过了而立之年,我和老胡走进了洞房,把两个女儿也接来义乌上学,父母年纪越来越大了,我不能一直让他们受累。让我欣慰的是,老胡对两个女儿视如己出,关怀备至。我争得父母同意,干脆把孩子改姓“胡”。老胡开始还担心小赵父母那里会有意见,我父亲愤愤地说:“他们早就和孩子没有关系了,这么多年,问都没问过一声。我家也和他们早就断绝关系了。”

几年后,我听说他们双双离世。当然,根本就没有通知我。就是通知我,我也不会回去。毕竟,过去的已经覆水难收。

“半路夫妻恩爱多。”遇到老胡,我重新找到了幸福的感觉,和过去耻辱的一幕相比,也真正体会到婚姻的甜蜜滋味。

义乌,范围大点,说杭州乃至浙江,已经成为我新的故乡。古都,我只回去过两次,就是进入新世纪,父母先后病逝,但都匆匆而返。古都,已经那么陌生,没有了父母,更显得无所留恋。况且,哥哥一家人也调到了省城。

我当了副总编辑,两个女儿在杭州上大学,毕业后留在了杭州,并说让我和老胡今后也到杭州养老。老胡的知识没有白白更新,也涉足了电商。我的前景似乎一片光明。

天有不测风云,老胡刚过了60岁生日,突发脑溢血不治而亡。我才50岁,两个女儿毕竟思想开放得多,劝我再成个家,我拒绝了:“可能我是克夫的命,算了。”我在杭州卖了块墓地,把老胡的骨灰葬在哪里,准备今后就和他葬在一起。

因为在我心底,已经认定老胡是我真正的丈夫。小赵已经彻底远去了。都说初恋是最难忘的。其实偶尔回忆起来,和小赵只是青葱岁月的“惊鸿一瞥”。

4、

10年后的今天,我办理了退休手续,搬到杭州。

龙年春节过后,江南草长莺飞的三月,几个先后退休的姐妹邀我到古都游玩,看看清明上河园、相国寺、铁塔等。我还义务给他们当起了“导游”。

望着过去熟悉的花花草草,不知怎么的,虽然随着时间的流逝,世事的沧桑,心头的阴霾早虽然不复存在,但怎么也找不到故乡的感觉。和过去的记者老弟等几个旧同事聚会,话里话外,他们都把我当成了“客人”,就是没有“客从何处来”的笑问。