文|桑代克的猹

编辑|桑代克的猹

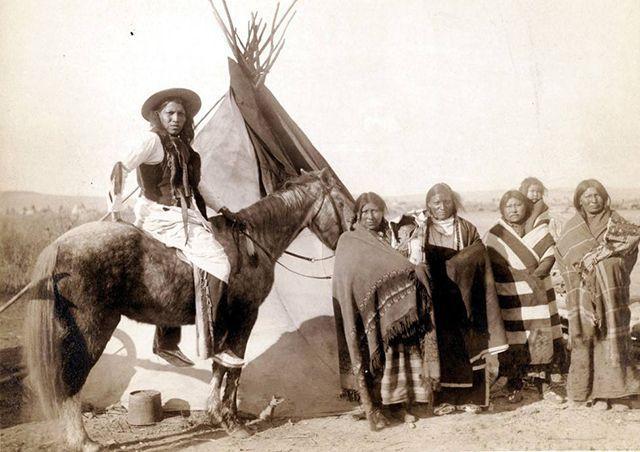

白人社会对于印第安民族的认识,随着二者关系与时代背景的变迁而发生了转变。

殖民地时期的文化冲突与战争,塑造了印第安人的“野蛮”与“残暴”。

伴随着美利坚合众国军事力量的增强,及印第安部落势力的衰微,在这一时期的许多美国白人看来,印第安人似乎不再是文明与生命的威胁。

他们更多地以怜悯的姿态去看待原住民部落的消亡,并由此也推动了“高贵的印第安人”形象在社会中的广泛传播。

高贵的野蛮人

高贵的野蛮人相较于“野蛮印第安人”中嗜血、残忍、奸诈的形象,“高贵的印第安人”是对印第安人形象浪漫化与理想化的表达,他们勇武、善良、忠诚并且热爱自然,同时也象征着印第安人独特品质,以及未接受道德堕落影响的人类善良本性。

事实上,“高贵印第安人”源自于欧洲传统中“高贵的野蛮人”的文学叙事,后者往往取材自远离主流社会的游牧部落,其行为与观念象征着人类美好纯真的本性,以及未收“文明”所腐化的高贵品质,因此多被人用于表达对现实社会的不满与批判。

“高贵的野蛮人”形象在欧洲有着悠久的传统。

根据历史学者的研究:“早在古希腊罗马作家笔下,斯基泰人就曾作为一个游牧民族被塑造为高尚的野蛮人,其王子阿那卡尔西司则因生活淳朴,品德高尚,以蛮族的身份荣登希腊七贤之列。

而作家们之所以塑造高尚的野蛮人,其目的则是为了给希腊罗马文明找一个参照物,以此来批判当时所谓的腐朽的文明社会。”

伴随着地理大发现,传统欧洲文学作品的“高贵野蛮人”,想象巧妙地与美洲印第安人的现实相贴合,成为不少欧洲探险者笔下浪漫化叙事的完美素材。

例如法国作家与诗人马克·莱斯卡博特认为印第安人就是高贵与美丽的代表,正如他对当地部落成员的描述:“我以前从未见过他们,第一眼看到他们的身材和容貌,就佩服不已。”

探险家拉洪坦男爵也在其著作《北美新远航》里直言不讳地表达了对印第安休伦人的欣赏,赞美他们富含理性与感性情感,而相较之下似乎欧洲人反而成为了真正的野蛮人。拉洪坦男爵将印第安部落文化作为批判法国社会的一种参照。

而在18世纪,诸如让·雅克·卢梭、伏尔泰与狄德罗等启蒙思想家也常常在作品中借助高贵印第安人的想象来达到现实批判的目标。

受启蒙思潮的影响,18世纪的美国社会中也不乏“高贵印第安人”的支持者。

其中,最具有代表性的当属本杰明·富兰克林,在他看来,印第安人部落的生存方式明显优于白人社会,因为印第安人不愿意生活在白人社会,而尝试过部落“野蛮”生活的欧洲人也不能忍受继续在我们的社会中生活。

究其原因,是印第安社会为他们的成员提供了比欧洲文化更多的幸福机会。

与富兰克林相似,托马斯·杰斐逊同样是“高贵印第安人”的支持者,并在对法国生物学家乔治·布丰关于美洲的“社会退化论”观点进行驳斥时,频繁地将印第安人的可塑性作为引证。

在杰斐逊看来:“美洲印第安人并不像布丰等人描述的那样,在体质上和智力上发生退化,他们在体力、胆量或智力上不比欧洲人差多少,只是缺少让他们上升到相同文明水平的铁和其他自然资源。”

杰斐逊坚信印第安人并非野蛮人,并宣称有:“确凿的证据断言,北美印第安人具有天赋的证据使他们在同样未开化的状态下具有与白人相同的水平。”

因此,印第安人“在体质和智力上与白人无异。”

而杰斐逊关于印第安人的认知也为后来的美国文明开化印第安人政策的奠定理论基础。

启蒙思想家们对印第安人的积极评价在一定程度上改变了美国白人社会的负面态度,也进而推动了19世纪上半叶“高贵印第安人”形象的传播。

美丽的自然之子

美丽的自然之子该时期最受欢迎的印第安人莫过于索克部族的军事领袖黑鹰。

作为部落的领导者,黑鹰酋长曾率领着印第安部族战士在1832年掀起了战争的序幕,以此反抗联邦政府对于本族部落土地的蚕食。

虽然战争最终以原住民的失败而宣告结束,但是黑鹰酋长却凭借着其战争中的出色指挥与英勇不屈的战士形象,赢得了东部白人社会的尊重与赞赏,并由此成为美国历史中最为知名的印第安人领袖之一。

在宣布投降后不久,一位与之同行白人作家曾对黑鹰父子表达了无与伦比的崇敬之情。在他的描述下黑鹰“悠闲优雅地斜倚着,半裸的身体暴露在人们的眼前,不像是我们听说过的堕落的民族,更像是某位大师的雕像”。

作者赞誉这些“自然之子”似乎比生命更伟大,比艺术更美丽。

年迈的索克首领慈祥的面容上总带着一丝忧伤,是一个“性情和蔼,心地善良,品行端正的人”,而他的儿子散发出一种“有教养的智慧”,是“我们理想中的男子汉之美的活生生的化身”。

接受赦免后,黑鹰一行人在纽约受到了当地白人的热情欢迎,艺术家为黑鹰作画,记者来采访他,政客与社会名流则希望与之会晤。

无数白人对黑鹰族人所遭受的待遇表达了愤慨,而黑鹰的自传也因此得以大卖。

由此,黑鹰战争成为美国边疆浪漫化叙事中的重要组成,而黑鹰酋长本人也凭借其悲剧英雄与“高贵印第安人”的形象而永载美国史册。

对于印第安人的高贵品质向往,同样驱使着人们去记录原住民的“真实”姿态。

而事实上,白人的作品在经过艺术的加工与润色后,会不断契合与接近他们心目中的理想印第安人形象。

这其中最为著名的莫过于19世纪美国画家、探险家,乔治·卡特林所打造的“平原印第安人”。

卡特林的创作热情,源自于他在费城自学绘画时偶遇的印第安人访问团,在他的记忆里这些“森林领主”的举止“高贵”且“庄严”,他们“穿着画有图案的长袍,眉毛上插着战鹰的羽毛,在城市里昂首阔步地走着,他们沉默寡言,神情肃穆,吸引了所有注视们的目光和钦佩”。

也正是出于对这些“高贵印第安人”的崇拜,卡特林决定深入西部的印第安部落,成为“他们的历史学家”,并“满怀着热情的希望和信心,坚信自己能够克服生活中所有的危险和困难,致力于以文字和图画的形式描绘一个有趣民族的生活方式、习俗和性格”。

文学作品中的印第安人为了记录最为真实的印第安人形象,卡特林只身奔赴遥远边疆。

在他看来,只有平原地区的部落还没有受到白人影响的影响,而这种处于“自然”环境的平原印第安人才是他最喜欢的题材。

在画作中,卡特林将印第安人的形象与浪漫主义的风格相结合,成功地用画笔和散文记录了大平原印第安人的日常状态。

他的笔记内容丰富,配合丰富的风景画、肖像画以及印第安人部落生活的场景,引人注目且独一无二。

卡特林的著作《关于北美印第安人的风俗习惯和条件的书信和笔记》于1841年正式发售,这本由314幅平原印第安人版画所组成作品的一经发售便收获巨大反响。

印第安人高贵的形象,也频繁现身于该时期的文学作品之中。

例如著名小说家詹姆士·菲尼莫尔·库柏就十分钟情于原住民群体的高尚品格。

在《皮袜子故事集》系列作品中,主角纳蒂·邦波虽是白人遗孤,但是从小由原住民抚养长大的他,却具备印第安民族的美德。

邦波虽然缺少文化,但却有着勇敢善良与单纯诚朴的心灵,他具有正义感,慷慨大度,见义勇为,富有同情心,乐于自我牺牲,心中充满着对大自然的热爱与对自由的向往。

在该系列小说的第二部作品《最后的莫西干人》中,库珀再次塑造出具有浪漫色彩的莫西干酋长钦加哥和他的儿子恩卡斯的经典形象。

在他的笔下,这两名印第安人相貌端正,仪表堂堂,虽然行为粗鲁,但却绝不背信弃义。

用故事中白人上校海沃德的话来评价他们,印第安民族“生来就有一些很好的品质”,而恩卡斯“显然是一个少见的杰出典范”。

该时期的另一名作家亨利·沃兹沃斯·朗费罗也将印第安文化融入文学作品之中,而他的代表作《海华沙之歌》不仅收获了国内外赞誉,同时进一步推动高贵的印第安人形象的广泛传播。

“海华沙受印第安大神的委派,来到印第安人中间。他的使命就是为人民斩妖除魔、谋求福利。海华沙不辱使命,除了驱除妖魔之外,他还建立了丰硕的文化功绩。他设计独木舟、开凿河道、培育玉米并创造文字,推动者易洛魁五族走向文明与富庶。”

在朗费罗看来,虽然印第安民族是野蛮的,但是海华沙无愧于高贵印第安人的代表,而在他的领导与推进下,印第安部族也具备能力向现代文明所迈进。

在卡特林的作品中表达对于印第安人生活态度的欣赏。因为印第安人性本自然,他们生活在森林深处,乐于用简单的木材搭建栖身之所,而不必屈身于喧嚣的城市终日饱受房租与贷款的折磨。

在梭罗笔下,印第安人虽然是“野蛮人”的代表,但却在生活品质层面远超以“进步”与“文明”自诩的白人。

梭罗在书中提问:“如果他(文明人)将自己大部分的生命仅仅用来获取生活的必需品以及舒适,那么他又何必住在比野蛮人拥有的更好的房子里呢?”

相较于“野蛮的印第安人”形象,文学创作者与艺术们,对印第安人忠诚、勇武、正直、热情与自然之子等高贵品质的塑造,无疑是是对于印第安人的正面评价。它们也在20世纪为美国印第安人协会,构建新时期的民族形象提供了灵感。

历史角度下的印第安人

历史角度下的印第安人然而从历史的角度看来,“高贵的印第安人”形象的流行与传播却并没能改善当时美国印第安人的生存困境。

在美国历史学家凯瑞·特拉斯克看来,黑鹰等人在纽约等地受到如此欢迎的原因是:“高贵的野蛮人”神话在美国东海岸地区的广泛传播。

深究其根源,则是美国白人通过向黑鹰这样战败的美洲印第安人战士表达同情或者钦佩,藉以免除本民族剥削原住民群体的负罪感,这只是他们用于自我安慰的一种手段。

事实上,“高贵的印第安人”也并未从根本上改变白人群体对于原住民“野蛮”与“原始”的偏见认识。

身为美国历史学之父,乔治·班克罗夫就极为反感浪漫主义叙事下的原住民高尚形象。

在他看来:“印第安人在推理和道德品质方面比白人低劣,而且这种低劣不仅仅是针对个人而言的,而是与其组织有关,是整个族群的特征。”

而伴随着19世纪下半叶,美国浪漫主义文学向现实主义文学的转向,“高贵的印第安人”的老套故事似乎也再难吸引人们的兴趣,有关于印第安人野蛮与负面的描绘则再次回归到读者的视野中。

这一点可以在美国著名作家马克·吐温的作品中得以体现。例如学者就曾指出:

“在《苦行记》里,他记载自己穿越印第安保留地的经历时,不仅使用了‘凶残的印第安人’、‘可怕的印第安土地’等充满偏见的字眼,而且把自己途中遇到的印第安人描写成最低劣、最下贱、最野蛮的民族,用诸如‘冷漠、鬼祟、奸诈’、‘懒惰’、‘卑劣、肮脏和令人讨厌’等许多侮辱性极强的贬义词描绘印第安人,并把他们称作‘不要脸的乞丐’和‘可怜的动物’。

在另一部儿童文学作品《汤姆·索亚历险记》中,马克·吐温则刻画出一个面目可憎的混血印第安恶棍——印第安·乔,并且通过一系列事件突出表现了这个‘杀人不眨眼的杂种’的邪恶天性。”

除文学作品中的仇视,19世纪白人社会对印第安人群体的歧视与野蛮人认知,也可以体现在其他领域。

在1866年参议院关于第十四条宪法修正案与印第安人公民身份的讨论中,来自威斯康星州的代表詹姆斯·杜立特明确表示:反对授予原住民美国公民身份。

1868年5月28日,在美国国会众议院一场关于印第安拨款的辩论中,来自蒙大拿州的国会议员詹姆斯·迈克尔·卡瓦诺直言不讳地表达了自己对边境印第安人的厌恶与憎恨,以及文学作品中“高贵野蛮人”的不屑。

沦为牺牲品的美丽种族梭罗曾在《瓦尔登湖》中断言“肮脏、丑恶是会伴随文明而来的”;画家卡特林坚信印第安人“正在迅速地从地球上消失”。

因为“两百万当代美国印第安人中的大部分,已经成为了白人贪婪、堕落、沮丧和迷失在令人迷惑的威士忌,以及伴随而来的罪恶之中的牺牲品”。

在卡特林看来,人类的文明进程是不可能抗拒的,而自己的责任就是作为历史的见证人“向一个垂死的民族伸出援助之手”,深入西部,探寻未被文明所腐化的纯正印第安民族。

只有这样,才可以“公正地纪念一个真正崇高和高贵的民族,并使之永垂不朽”。

这一观点也得到了19世纪末美国历史学家塞缪尔·本杰明的认可。

他赞颂卡特林等印第安主题画家的冒险精神与非凡勇气,并且认为他们“凭借着艺术热情,使印第安人和边疆生活避免了埋没在历史红尘中的命运”。

对于印第安民族的悲观预言也体现《最后的莫西干人》的故事隐喻中,库珀通过正邪两派印第安人共赴黄泉的结局,向读者暗示文明进程下,美国原住民群体不可避免的惨淡命运。

他本人也在小说再版时表达了自己对于印第安民族未来的消极预测,即“所有这些人似乎不可避免的命运,他们将在进步前消失”。

因而,这种浪漫叙事下所充斥的悲情色彩,也为19世纪末“消失印第安人”形象广泛传播埋下了伏笔。

即将消失的印第安人形象该要如何被传播?我们是否还能看到传统的印第安人之魂?

参考文献:[1] (美)爱德华·W·萨义德著,王宇根译:《东方学》,北京:生活·读书·新知三联书店,1999 年。

[2] (加)卜正民,(加)施恩德编,陈城等译:《民族的构建:亚洲精英及其民族身份认同》,长春:吉林出版集团有限责任公司,2007 年。

[3] 丁见民:《自治与同化的悖论:美国印第安人新政研究 1933-1945》,天津:天津人民出版社,2015 年。

[4] (英)霍尔格·霍克著,杨靖译:《美国的伤痕:独立战争与美国政治的暴力基因》,上海:东方出版社,2019 年版。

[5] 李剑鸣:《文化的边疆:美国印第安人与白人文化关系史论》,天津:天津人民出版社,1994 年。