1949年10月1日,中华人民共和国在战火的余烬中宣告成立,举国上下沉浸在胜利的喜悦中。

不过这艘新生的巨轮尚未找到平稳的航道,随时迎来了惊涛骇浪:

因为日军多年的入侵,国民党在国内倒行逆施的经济计划,导致经济濒临崩溃。另一方面,新中国的国际局势尚未完全稳定,国际社会以冷眼与封锁相待。

可就在这风雨交加的开局之际,我党中央却做出了一个耐人寻味的决定,那就是倾力支持越南的抗法斗争。

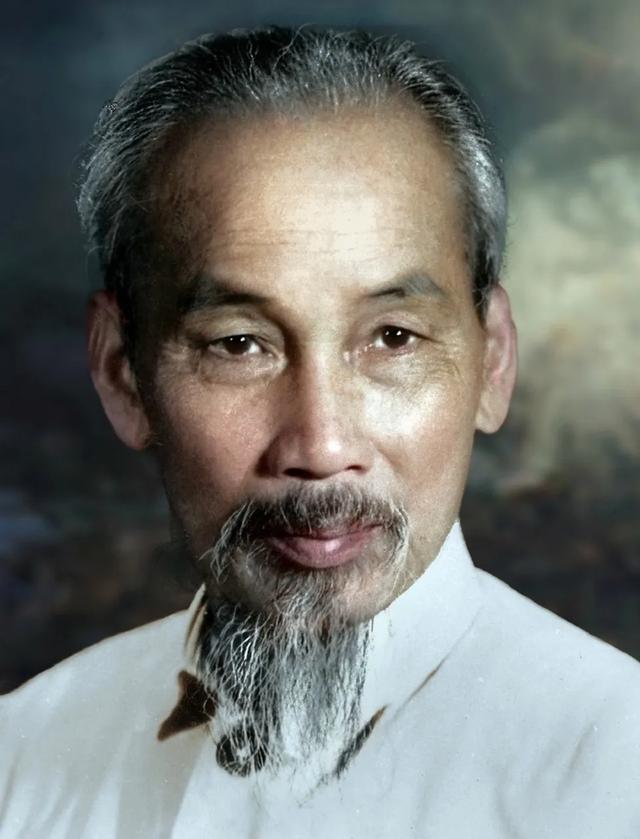

1950年初,当胡志明派代表秘密叩响北京之门,请求武器、物资与外交承认时,中共中央以近乎果断的姿态给予回应,甚至不惜将有限的资源从国内急需的建设中抽调出来。

这究竟是怎样的考量,让新中国在立足未稳时选择“雪中送炭”呢?

艰难处境中的慷慨抉择新中国成立之初的处境,用“千疮百孔”来形容毫不为过。

国民党败退台湾后,留下的是一片满目疮痍的经济废墟,通货膨胀如脱缰野马,工业基础薄弱,粮食短缺困扰着亿万民众。

当时的中国财政状况极为困难,城市物资匮乏,农村的生产力也因连年战乱而严重受损。

军事上,尽管解放战争大局已定,但西南、西北仍有约百万国民党军队盘踞,桂系、川系等地方势力尚未完全肃清,全国统一仍是未竟之业。

更严峻的是国际环境,以美国为首的西方国家不仅拒绝承认新中国,还实施了经济封锁、贸易禁运,甚至在军事上对中国周边形成包围之势,试图将这个新生政权扼杀于摇篮。

也是就在这内外交困的时刻,中共中央却将目光投向了南方的邻邦:越南。

1949年9月,胡志明决定派李碧山、阮德瑞两位同志作为“印度支那”共产党的代表前往北京,重建因各自解放战争而中断的两党联系,并请求武器弹药、医药和财政援助。

随后,胡志明亲自踏上访华访苏之路,试图通过面见毛主席和斯大林,促成实质性的支持。

1949年11月,胡志明的两位代表秘密抵达北京,转交了请求外交承认和军事援助的密信。12月28日,中共中央即致电胡志明,表示“即时建立中越两国的外交关系”,并于次年1月18日正式宣布承认越南民主共和国,成为第一个打破其国际孤立的国家。

紧接着,援助行动迅速展开。

1950年1月27日,毛主席电告刘少奇,对越南的援助请求“凡可能者均应答允之”。

从1950年4月起,第一批援越物资开始运往越北根据地,第一批越军主力部队也在云南砚山等地接受装备与训练。

7月初,中共中央代表陈率领20多人的工作组抵达越南,筹备边界战役。

8月,以韦国清为团长的中国军事顾问团正式进驻越南,这一系列行动,发生在新中国成立不到一年,其速度与力度令人感慨。

只是,在新中国内外都并不好的处境之下,这种“慷慨”究竟从何而来?

在国内资源如此紧缺的情况下,中央为何愿意冒险援助越南?

国际主义的理想之光

国际主义的理想之光这个原因当时有许多猜测,但是根据后世对历史的追溯,一种最有可能的解释就是,新中国对越南的援助,源于共产主义运动的国际主义原则。

在那个风云激荡的年代,共产党人建立了一种以意识形态为纽带的国际关系范式。

在这种范式中,“以意识形态同质性下的国际主义原则”为首要准则,即已取得胜利的党有义务不计成本地支援仍在斗争中的同志。

刘少奇曾明确指出,无产阶级在处理国际问题时,应“从本国人民群众的根本利益出发”,同时也是“从全人类共同的根本利益出发”,“坚决反对任何的民族压迫”。

这种信念并非空泛的口号,而是中国共产党自1921年成立以来一以贯之的实践。

对于越南,1945年8月的“八月革命”曾点燃希望之火。

胡志明领导越南人民迅速推翻日本傀儡政权,并于9月2日宣告越南民主共和国成立。

但是胜利的喜悦转瞬即逝。

因为法国殖民军在英美支持下卷土重来,到1949年新中国成立前夕,越南的大部分战略要地,包括公路、港口、大中城市和物产基地,尽数落入法军之手,中越边境越方一侧也被法军完全控制。

越南党、政、军领导机关被迫从河内撤至越北山区的深山老林,“印度支那共产党”甚至宣布解散,转入地下活动。

国际上,没有一个国家承认这个新生政权,西方媒体戏称其为“幽灵国家”。

在如此绝境中,新中国的成立无疑为胡志明等人带来了巨大的鼓舞。

对胡志明而言,中国不仅是邻邦,更是意识形态上的同志,他曾在1949年9月的信中表达了对新中国的期待,而中共的回应则将这种期待化为现实。

1950年1月18日的外交承认,让越南摆脱了“幽灵国家”的困境,而随后到来的物资与军事支持,更是为抗法战争注入了新的生机。

只不过,这种援助并非没有代价。

从客观角度来说,新中国自身的经济与军事压力如此沉重,这种无私的国际主义是否过于理想化?

或许,毛主席等中央领导人也曾反复权衡,但在权衡之后,还是认为援助越南更有利益。

冷战棋局中的战略考量若仅从国际主义出发,或许不足以完全解释这一决策的深层动机。

冷战的大背景,为我们提供了另一个关键视角。

1946年后,世界格局风云突变,美苏合作退场,取而代之的是以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营的激烈对峙。

西欧成为冷战的主战场,苏联将大部分精力投入其中,对亚洲事务的关注难免有所减弱。然而,新中国的成立彻底改变了远东地区的权力对比,也为苏联在亚洲找到了一位可靠的伙伴。

1949年6月,斯大林在会见刘少奇时提出了中苏分工的建议:

苏联多承担西方事务,中国则在东方和殖民地、半殖民地国家中发挥更大作用。

这一战略安排,显然影响了中共对越南的态度。斯大林认为,苏联因文化与历史背景的差异,难以有效指导亚洲革命,而新中国则具备地理与意识形态上的天然优势。

当时的外交文件记载苏联的态度;

“苏联非常希望中国能够在亚洲事务中挑起大梁,并成为苏联在整个共产主义事务中的有力帮手”。

在这种背景下,援越抗法不仅是对越南的支援,也是中国在亚洲承担国际共产主义责任的第一步。

更深层的考量,则与国家安全息息相关。

新中国的成立让美国等西方国家如坐针毡。

为遏制这个新生政权,美国不仅在政治上孤立中国、经济上封锁中国,还试图通过军事手段在中国周边建立包围圈。

朝鲜半岛的紧张局势自不必说,而在越南,美国通过支持法国殖民军,间接将中国视为威胁。1950年2月,美国国务院在一份报告中明确指出,法国在印度支那的军事行动是“抵御来自红色中国的共产主义向南扩张”,并认为美国有义务与法国共同承担责任。

这种论调无疑加剧了中国领导人的忧虑:

若越南落入帝国主义之手,中越边境将直接暴露于敌对势力之下,形成对新中国南方的战略包围。

因此,援越抗法在某种程度上,是中国为自己筑起的一道防御屏障。

1950年7月,中国工作组赴越筹备边界战役,8月军事顾问团抵达越南,这些行动不仅帮助越南扭转战局,也在一定程度上缓解了中国南疆的压力。这种战略眼光,超越了短期的物资付出,体现了对国家安全的深沉思考。

对越南的援助,也包含了新中国主动塑造区域格局的态度。

其实对于越南的援助,也与胡志明跟中国无产阶级革命领导人的关系有着关联。

胡志明与毛主席、周总理等人并非初次相识,他们在20世纪初的革命岁月中曾有过交集。

胡志明早年在莫斯科学习时,与中国共产主义者结下了深厚的情谊,1949年新中国成立后,他迅速派人重建联系,这种举动既是国家间的求援,也是一个老战友的托付。

1949年11月,两位代表秘密抵京,转交的密信中饱含胡志明对中国的信任,1950年1月,他亲自访华,并在从莫斯科返回北京的火车上与毛主席畅谈援越细节。

毛主席对他说:

“关于向越南派军事顾问的事,与援助军事物资一样,我是赞同的。你要武元甲同志提出一个具体方案。我们回到北京后,中央也要具体研究一下,做出正式决定。”

1949年底,刘少奇约见罗贵波,指示其负责援越事宜。

1950年1月16日,罗贵波一行赶赴越南,深入了解当地需求,4月,第一批物资运抵越北,首批越军进入云南砚山训练。

这些行动的背后,是无数默默付出的中国工作人员。

1950年8月,韦国清率领的军事顾问团抵达越南,开始全面指导抗法斗争。这些细节不仅展现了援越的力度,也折射出中越之间超越国界的情谊。

回首这段历史,援越抗法的抉择无疑是复杂的,这既是国际主义理想的闪光,也是冷战博弈的产物,既是对邻邦的慷慨援助,也是对自身安全的深远布局。

新中国在风雨飘摇中选择支持越南,这个决定饱含深意。

有人或许会问,若将这些资源用于国内重建,是否更为务实?

毕竟,当时的中国百姓正挣扎于饥饿与贫困,工业亟待恢复。

但是历史无法假设,当时的毛主席与周总理面对的是一个充满敌意与机遇的世界,他们的选择自有其逻辑,他们能够领导中国革命成功,同样也会在新中国发展的道路中找到正确的方向。

其实当年刘少奇在与胡志明的会谈中坦言:

“中国刚刚解放,一切工作均在从头做起,特别是肃清匪特、经济恢复、土地改革等等任务极其繁重,但是我们决心对越南的抗法战争给予支援。”

这番话既透露出国内的艰难,党中央对于国内的情况一直都非常清楚,但即便如此,我们还是决定帮助越南同志,也告诉他们我们真实的情况。

而这种坚定的帮助源于一种信念:

只有在国际舞台上站稳脚跟,新中国才能真正赢得安全与尊重。

对于今天的我们,这段往事或许是一面镜子,但却提醒我们,在困境中伸出援手,往往不仅是慷慨,更是对自身信念与未来的守护。

援越抗法,既是新中国外交的开篇,也是新中国国际角色的一次试炼,这个决定并非完美无瑕,却在那个特殊的年代里,为中越关系、乃至亚洲格局留下了深远的印记。