内容提要:目前,从政治哲学角度就陈独秀关于民主主义与国族主义关系的思想言说进行研究的成果较为少见。在近代中国陷入民族危机的背景下,民主主义与国族主义之间的张力被凸显出来:一方面,若后者被民粹主义者利用,就会与前者的政治价值相违背;另一方面,前者的个人立场与后者的集体立场存在固有抵牾。为调和二者的关系,陈独秀首先基于智与情的范畴,建立处理这一问题的认识论基础;随后,针对二者的张力,提出处理该问题的原则,即追求智与情的中道。在政治哲学史上,哈贝马斯、以赛亚·伯林和耶尔·塔米尔等思想家,也对民主主义与国族主义的关系问题各抒己见。陈独秀的相关思想言说体现出与这些思想家相近的思路,即追求文化认同与政治认同的叠合。在方法论上,陈独秀强调协调公民教育与民族教育关系的主张,尤其具有现代启发性。

关键词:陈独秀 民主主义 国族主义 智 情 中道

陈独秀

一、问题的提出在陈独秀那里,民族主义与爱国主义并没有明确界限。通过民族国家的桥梁,陈独秀将民族主义与爱国主义进行妥善衔接。因此,在措辞上,可以将陈独秀的民族主义称为国族主义。

本文要探讨的是陈独秀关于民主主义与国族主义关系的思想言说,并尝试在政治哲学的思想脉络中对其进行分析和提炼。目前,学界已有一些相关研究。董根明指出,陈独秀的民族国家思想具有先导性,他在辛亥革命中强调民族问题优先于民族关系问题,反对狭隘民族主义。[1]

郑大华和马英认为,在转向共产主义之前,陈独秀的思想中已有世界主义因素,这也是他转向共产主义的思想基础。[2]何卓恩提出,陈独秀的国族主义思想渊源于康梁维新派的民族主义思想;面对国族主义意识形态的吊诡性,陈独秀采取理智与情感二分法,在义理上转向自由主义,在情感上选择民族主义,是对现实问题的外部处理。[3]

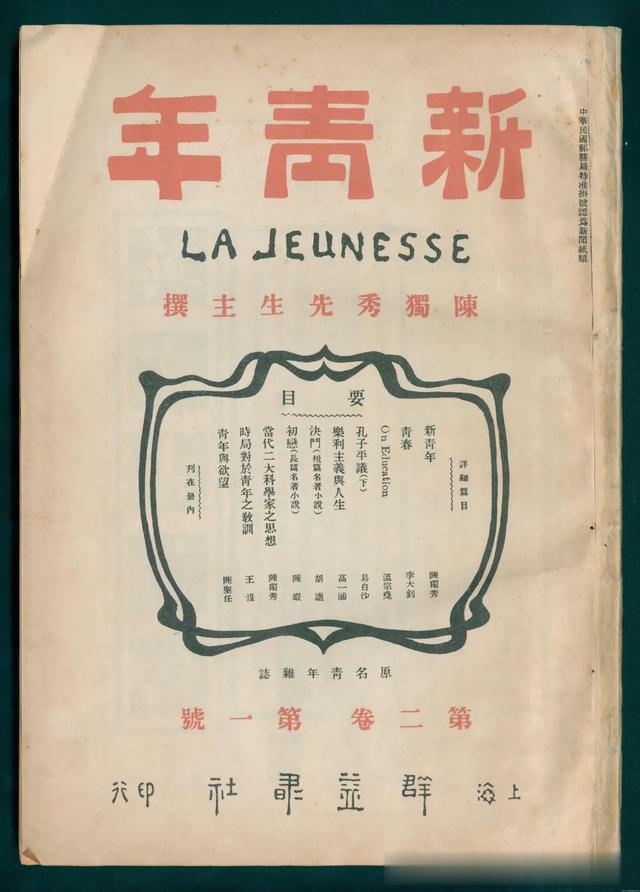

《新青年》

但是,陈独秀前期思想倾向能否归为自由主义有待商榷,且陈独秀对个人主义与国族主义张力的处理方式并非简单的二分法。张宝明通过文本解读指出,从早年到《新青年》时期,陈独秀思想中的文化民族主义色彩逐渐淡化,个人主义、民主主义和世界主义色彩逐渐强化,这体现出陈独秀对个人与民族国家之间利益和谐的价值追求,反映出启蒙理性的思想光彩。[4]张宝明此番评述较为准确中肯,但与前述论文一样,没有集中讨论和全面评析陈独秀对民主主义和国族主义关系的处理方式,也没从政治哲学高度评析其处理方式,因而本文研究仍有必要。

二、二者的张力假如中国的现代化进程是一部荡气回肠的交响乐,那么,民主运动与民族运动就是其中的两大声部。同样,假如中国近现代政治哲学史是一曲二重奏,民主主义与国族主义就是其中的两重音色。实现人民民主与国家独立,是近代中国人念兹在兹的双重历史使命。

民主运动是向内的,旨在完成中国社会政治的现代化;民族运动是向外的,旨在实现民族的独立自主。作为近代中国政治哲学史上的重要人物,陈独秀也以民主主义与国族主义为其政治哲学的两大主题。

近代以来,传统中国的天下体系开始崩解。先是鸦片战争中英国用武力打开了中国的大门,之后陆续发生数次帝国主义侵华战争,强迫中国签订一系列旨在割地、赔款、开埠的不平等条约,使得中国一步步沦为半殖民地半封建社会,中华民族陷入深重危机。在天下体系天倾西北、地陷东南的时代背景下,传统的华夷之辨也随之坍圮。

鸦片战争

研究者指出,19世纪末至20世纪初,中国的立宪派和革命派完成了传统民族观到现代民族观的转变:一方面,立宪派从“满汉一家”理念出发,在国内民族问题上提出应树立多民族共同体意识,在国际民族问题上强调应建构民族国家观念;另一方面,革命派也从倡言种族革命转变为主张五族共和。传统民族观转变为现代民族观,以“中华民族”概念的提出为显著标志。

梁启超最早提出“中华民族”概念,并在20世纪初意图创立旨在建立民族国家认同的“新史学”。至民国时期,中华民族已成为人们耳熟能详的概念。[5]我国是一个历史悠久的统一的多民族国家。在北洋政府时期乃至其后一段时期,边疆地区局势复杂多变,民族问题、宗教问题、外交问题纠结难分,无论是作为民族国家的中国,还是作为国族的中华民族,都面临着严重的现代性危机。[6]

截止到“五四”新文化运动时期,中国的现代化进程大体分为四个阶段。第一个阶段为洋务运动时期,主题是实现工业和国防体系现代化。第二个阶段是变法新政时期,主题是实现行政体制现代化。第三个阶段是辛亥革命前后,主题是实现政治体制现代化。第四个阶段是“五四”新文化运动时期,主题是思想文化领域的革命。这四个阶段仿佛同一个时间轴上的几条射线,或者说,至今都还在各自的轨道延续其进程。所以,在“五四”新文化运动时期,陈独秀等人提出的“民主”与“科学”口号,可谓是这几个阶段主题的集大成者。

梁启超

在中国近现代史上,民主运动在很大程度上是由民族运动催生的,民主运动则为民族运动提供了源源不断的驱动力。就此而言,二者在中国近现代史上是相辅相成的关系。但是,在民族与民主、民族主义与民主主义之间,又存在两重微妙而重要的张力:其一,民族主义可能为少数人利用,来作为民粹主义的“羊皮”,极端化的民族主义将落入极权主义的渊薮,这无疑与民主主义的政治价值背道而驰;其二,民主和民主主义是从个人出发、以个人为本位的,而国族和国族主义是从作为集体的国族出发、以国族为本位的,民主和民主主义的个人主义立场与国族和国族主义的集体主义立场之间,也会存在一定的逻辑抵牾。

三、陈独秀的处理陈独秀既是一个共产主义者,也是一个国族主义者。在写于1904年的《说国家》中,陈独秀阐释了其最初的民族国家概念:所谓民族国家,必须具备三个要素——其一是一定的土地,即一个民族国家必须有一定的疆域;其二是一定的主权,即一个民族国家必须是独立的共同体,对于自身的一切事务有自主之权;其三是一定的人民,指的是在此疆土上、共有此共同体主权的同种类、同历史、同风俗、同言语的民族。[7]从陈独秀早年对民族国家的定义,可知当时陈独秀所秉持的国族主义观念,具有文化民族主义和种族民族主义色彩。

五四“新文化”运动

在写于1914年的《爱国心与自觉心》中,陈独秀指出:“范围天下人心者,情与智二者而已。”[8]这就是说,支配人的心理活动的无非是情感和理性。他进而指出,对于智与情,假如各用其极,即在认识活动中将二者分别发挥到极端,又各有其弊。智到极致,弊病在于愚,即不能按照客观规律进行认识活动;情到极致,弊病在于靡,即容易陷入虚无的迷思而失去对现实的关怀。陈独秀要表达的意思是,对作为实践前提的思维而言,最可取的是以智驭情,达致中道。也就是说,既要情,又要智,两者之用又必须节制。[9]

至此,陈独秀建立了处理民主主义与国族主义关系的认识论基础。陈独秀之所以深入思考民主主义与国族主义的关系,是基于当时中国社会的现实政治问题。在民国初年,中国政治出现诸多乱象,陈独秀认为重要缘由在于中国政治的精英化,以及相对应的民众在政治参与上的缺位。

所以陈独秀提出“民主”的口号,试图通过扩大民主参与来改造中国政治,使得中国的精英政体成为更为平衡的混合政体。要实现民众政治参与的普遍化,在情的层面,就要鼓动民众对民族国家的感情,唤起民众的政治责任感;在智的层面,就要令民众拥有自觉的参政意识和理念。出于对民粹主义的警惕,陈独秀特别强调达致智与情的中道。

陈独秀试图以智为线索,建立民主主义与国族主义在政治哲学上的联系。在陈独秀那里,民主不是一成不变的政治哲学范畴。陈独秀的国族主义,特别是其对民族的定义,也随着他的思想转向而发生转变。但不变的是,从早年定义民族国家的概念开始,陈独秀始终以民族作为民主主体,并为之划定边界。这一主张大体可以溯源到近代启蒙思想家,诚如法国《人权宣言》第3条所言,人民主权属于民族共同体。

法国《人权宣言》

在中后期的陈独秀那里,民族概念变得更具开放性。作为一个共产主义者,陈独秀坚持民主的阶级性,而民主的阶级性集中地表现在资产阶级民主和无产阶级民主在主体范围上的不同。陈独秀之所以是一个理性的民族主义者,正是因为他清醒地认识到。民族是一个想象中的共同体。

在中后期的陈独秀那里,民族概念的内涵除了文化和地域要素,还有建立在这两大要素基础上的共同意志与共同利害,并且这种共同意志与共同利害具有相对于文化和地域因素的优先性。[10]对当时的陈独秀而言,所谓民族,就是共有一种文化﹑共同生活在一个地理范围内﹑具有共同意志和利益的人。换言之,抽象的国民被陈独秀否定了。因此,在确定民族范围的同时,陈独秀也确定了民主主体的边界。

在写于1905年的《亡国篇》中,作为革命派的陈独秀否定了封建王朝天命说。通过否定天命说,陈独秀在根本上取消了中国传统君主制的合法性和正当性。陈独秀在文中提出,天命说有被殖民主义利用的可能性:“现在洋人在中国的势力,一天大似一天,有些人此刻所以不肯去做洋奴顺民,还以为是盛衰循环的道理,只望中国终有重兴的日子,倘若后来见中国终久不能兴盛起来,他却不怪中国人,不能尽人力振作自强,还要疑心到天命归了外国,便抱定听天由命的主义,自然死心塌地的去做洋奴顺民,不以为奇了。”[11]陈独秀还在文中强调人民主权,可见陈独秀是以民族国家为民主主义提供合法性和正当性基础。

针对民主主义与国族主义之间的第一重张力,陈独秀主要从民族国家的内和外两方面,揭示国族主义与民粹主义媾和可能产生的恶果。就内而言,陈独秀指出,国族主义如果被民粹主义者利用,将出现“君主民奴”,即少数统治者以国族为幌子取得专权进而压迫人民的局面,这显然是违背民主精神的。[12]就外而言,陈独秀强调,国族主义与民粹主义也可能杂交出帝国主义,进而对其他民族国家进行侵略和压迫,这同样是违背民主精神的。为了化解这一重张力,陈独秀强调以智驭情,以达中道。用他的话说,就是“用理性做感情的基础”。[13]对于陈独秀而言,理即理性,更多是指自觉、开放、多元的反思和商议精神。

针对民主主义与国族主义之间的第二重张力,即前者的个人主义取向与后者的集体主义取向之间的潜在冲突,陈独秀的处理也体现了以智驭情的思路。这种思路集中体现在他对民族国家与世界、个人与民族国家两对关系的认识上。在民族国家与世界的关系问题上,或者说国族主义与世界主义的关系问题上,陈独秀一方面将世界主义解读为反民粹的利器,另一方面又将国族主义纳入现实的视角。

陈独秀认为,世界主义者的出发点,或者说世界主义可能的功用,在于反对民粹主义者利用国族主义破坏民主、压迫民众和侵略扩张。同时,陈独秀的国族主义又是近现代中国典型的应激性、内向型国族主义,并以民主主义为合法性和正当性来源。这样,陈独秀就缓和了民族主义和世界主义之间的紧张关系。

在个人与民族国家的关系问题上,陈独秀的处理思路实则经历了两次转折。在写于1903年的《安徽爱国社拟章》之《戒约》中,陈独秀强调“戒主张个人自由,放弃国家公益”。[14]可见,在个人与国族之间,当时的陈独秀倾向于后者。进入民国时期,陈独秀基于革命理想,开始倾向个人主义。

1914年,陈独秀撰文提出“恶国家甚于无国家”的命题。[15] 1915年,陈独秀撰文认为“个人之自由权利,载诸宪章,国法不得而剥夺之,所谓人权是也……国家利益,社会利益,名与个人主义相冲突,实以巩固个人利益为本因也”。[16]但是到1917年,以《道德之概念及其学说之派别》一文为标志,陈独秀开始试图从伦理学角度,在个人主义与集体主义之间寻求平衡。

陈独秀指出,即使是讲求“爱他”的宗教,如佛教,一切善行也不过是为了自性涅槃、脱离轮回以抵达佛地,所以个人主义确有根据;但极端个人主义违背群己相维的公理,应从个人主义出发,扩而充之,否则社会将面临不断的冲突。[17]一言以蔽之,在倾向个人主义的新文化运动时期,陈独秀主张以个人主义为目的,以国族主义为手段。到了即将转向共产主义的1920年,陈独秀又进一步从人生哲学的角度讨论相关问题:“如其说人生是空是幻,不如说分别人我是空是幻,如其说一切皆空,不如说一切皆有;如其说‘无我’,不如说‘自我扩大’。物质的自我扩大是子孙、民族、人类;精神的自我扩大是历史”。[18]

虽然中国传统文化有多种宗教杂糅其间,但中国人仍是重视世俗世界、搁置超越境界的,他们的信仰是以“家”为核心的。“家”是集体的范畴。在新文化运动中,个人被前所未有地凸显出来。但陈独秀作为思想精英,已经清醒地认识到,个人主义走向极端,很容易蜕变为虚无主义,这样就会出现信仰和意义的真空。恰在此时,新的民族危机爆发,“五四”运动兴起,为实现救国救民理想,陈独秀又从个人主义转向国族主义,更加强调集体而不是个人。[19]

本文认为,一方面,探究一个思想者的观念原型,当然不能脱离文本;另一方面,欲识庐山真面目,也不能仅仅局限于文本,被文本牵着鼻子走。以陈独秀为例,如果只以文本表达作为准绳,他的思想可谓是前后差异巨大。对此不可机械判断,而应报以同情理解。事实上,陈独秀毕竟是站在传统和现代交界处的一代人,传统士大夫那种以天下为己任的家国观念和经世致用的现实精神,已经深入他的骨髓。

在国族面临持续危机的情况下,陈独秀很自然地转向国族主义的集体取向。陈独秀之所以一度高扬个人主义,是为了打破传统的伦理结构,将个人从家族中解放出来,并在此基础上将个人的自由与平等与国族命运紧密相连。也就是说,陈独秀的前后转变表面上看似乎是“救亡压倒启蒙”,事实上二者并行不悖。在这一过程中,陈独秀始终没有倒向个人或集体的任何一极,这也体现了他在民主主义和国族主义关系问题上所秉持的追求智与情的中道的方法论。

四、评价与启示亨廷顿曾在《文明的冲突与世界秩序的重建》中预言,后冷战时期,原先不同意识形态阵营相互对抗的世界格局,将变为不同文明间相互冲突的新局面。[20]在更早的时候,哈贝马斯则在其著作中探讨了在全球化推动下建立一个“后民族社会”的可能性。[21]然而,近年来全球化格局俨然有倒退趋势。站在今天“瞻前顾后”,在可见的未来,民族国家恐怕仍将是世界秩序中最基本和最重要的主体和单位。

关于这一点,陈独秀也有清晰的认识。陈独秀前期即对全球化的趋势有明晰的把握,而在中期政治哲学转向之后,他信奉具有天然世界主义取向的共产主义,主张世界革命,并不高抬民族的地位。与此同时,陈独秀终其一生是一个坚定的爱国主义者。面对国族主义和世界主义之间的张力,陈独秀采取了务实的处理方式,既赋予国族主义在实践统筹中的优先性,又赋予世界主义在价值序列中的优越性。这种处理方式同样体现了陈独秀追求智与情的中道的方法论。

(赫尔德)

在政治哲学史上,爱国主义与民族主义并不等同。民族国家是近代社会的产物,是近代资产阶级革命后形成的。哈贝马斯引用安德森的叙述,即民族是由当时的智识阶层建构的想象共同体,并指出这一想象共同体的功能是为宗教基础崩塌后的政治统治提供合法化源泉。[22]以此为观照,陈独秀的民族主义正是继承康梁维新派等的思路,在以天命说为支撑的帝制统治失去合法性之后,试图通过民族观念的建构和普及,为新政制和新政权提供合法性来源。

与此同时,尽管民族的建构具有社会整合功能,但民族主义中还存在文化民族主义与政治民族主义的分野,二者及其不同的结合形式,会通向不同的方向。以赛亚·柏林在一次以民族主义为主题的访谈中,区分了侵略性民族主义和非侵略性民族主义;有趣的是,纯粹的诉诸于文化认同的文化民族主义,往往导向侵略性民族主义。

可资佐证的是,在德国民族主义运动史上,德国浪漫民族主义者赫尔德尽管是文化多元主义者,并且极具影响力,却不能制止嗣后纳粹主义的横行一时。[23]正是因为认识到民族国家文化结构的横向差异和纵向改变,会令文化民族主义所强调的文化同质性与民主主义相扞格,哈贝马斯强调在宪法的框架下,通过“公共话语”而不是文化同质性来建立“合理政治共识”。[24]

因此,哈贝马斯的“宪法爱国主义”主张,实则导向了政治民族主义或者政治爱国主义的进路。然而,如同毛里齐奥·维罗里所揭示的那样,一方面,由于诉诸特殊性及其可能产生的恶,相对纯粹的文化民族主义可能而不可欲;另一方面,由于否定特殊性,相对纯粹的政治民族主义可欲而不可能。[25]因此,为整合社会并使之良性运转,就必须在政治民族主义和文化民族主义之间架设一道桥梁,将二者融合为一个无缝的整体。

哈尔马斯

陈独秀在民主主义与国族主义关系问题上对智与情的中道的追求,正是遵循了这样的理路。当代学者在此问题上也是所见略同。比如,以赛亚·柏林汲取了赫尔德民族主义观念中的文化多元精神,开创了所谓自由主义的民族主义;耶尔·塔米尔则系统阐述了其自由主义的民族主义主张,强调自由主义与民族主义间彼此互相补充的可能性。[26]简而言之,自由主义的民族主义,就是以自由主义观念为基础,将其与民族认同联结起来,使得政治民族主义和文化民族主义相辅相成。

进言之,处理政治认同和文化认同的关系,有两个观照维度。第一个维度是,以什么样的原则处理二者的关系。毫无疑问,我们应当力求使二者无缝对接。要做到这一点,必要条件是,一方面,存在一套被广泛认同的政治价值系统,以及呈现出这个价值系统的政治体制,另一方面,文化认同具有共同文化记忆的根基。

第二个维度是,以什么样的方法论处理二者的关系,亦即如何使得政治认同和文化认同相融合。在这两个维度上,陈独秀有关民主主义和国族主义的思想言说,能给我们带来丰富的启示。在政治哲学史中考察陈独秀的相关思想言说,特别是其追求智与情的中道的基本思路,结合当代中国的实际,我们要不断强化公民教育,塑造政治认同,树立制度自信,同时要基于统一的多民族国家历史传统,在承认文化多元性的前提下,不断筑牢中华民族共同体意识。

文章来源:本文载《原道》第42辑,陈明、朱汉民主编,湖南大学出版社2022年4月出版。

欢迎关注