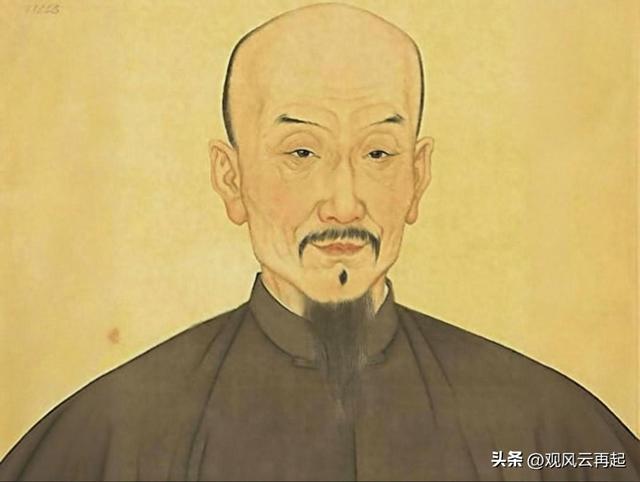

清代名医叶天士在《温热论》中提出:“热病……救阴不在血,而在津与汗。”后世医家奉为圭桌,二百多年来指导着温病的治疗,并不断予以发展。

《灵枢·决气》:“黄帝曰:余闻人有精、气、津、液、血、脉,余意以为一气耳”,血、汗、津本为一物,乃有形之阴类。温病自始至终都存在热邪伤阴和汗出伤阴之虞。

对于温病来说“留得一分阴液,便有一分生机”。故叶天士特别点出温病救阴的关键在于津和汗,上焦透汗清解以保津,中焦泻热止汗以救阴,下焦咸寒酸敛以育阴。

血、汗、津关系溯源

血、汗、津关系溯源《灵枢·邪客》云:“营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血”;《灵枢·五癃津液别》曰:“水谷入于口,输于肠胃,其液别为五…天寒衣薄则为溺与气、天热衣厚则为汗”。

可见精、气、津、液、血、脉,“六气”实则为一,六气中任何一“气”损耗,都会引起其余五“气”的病变;保护任何一“气”也就有助于其余五“气”的康复和充实。

由于津血同类,血汗同源。心主血,汗乃心之液,故“夺血者无汗、夺汗者无血”。津枯则血少,汗泄则津耗。所谓“津脱者,腠理开,汗大泄”。夺血、汗泄、津脱则阴必伤矣。

津液是人体正常生理上一切水液的总称,对于温病来说“留得一分阴液,便有一分生机”,所以温病尤重保津。清·吴瑭《温病条辨》称“本论始终以救阴津为主”,并指出”温病重在误汗”。

不仅温病如此《伤寒论》在顾护阳气的同时,也甚为重视阴液。张仲景尤恐误汗伤阴损血而谆谆告诫:“咽喉干燥者”、“淋家”、“疮家”、“衄家”、“汗家”、“亡血家”等均不可发汗。虽云“大汗亡阳”、“脱阳从汗”,但汗出又未尝不伤阴。

因此即使太阳病当发汗,也应“微微似有汗益佳,不可令如水流漓”。服麻黄汤、葛根汤也只宜“复取微似汗”。更有白虎汤之泻火保津,承气汤之攻下救阴,黄连阿胶汤之清热育阴……皆为保护阴津而设。

总之、血、汗、津同为阴液,一物三歧,故热病重汗固津则可救阴,勿须从血。

救阴之法

救阴之法温病为感受温热之邪而得,自始至终都存在劫烁阴液之病机。故吴瑭说“热必伤阴,故立法以救阴为主”且“滋阴不厌频繁”。可见清热养阴为温病的正治法,而保津为第一要义。

救阴之法,有重津、重汗两端。重津者有直接养津与泻火保津之异,重汗者有透汗散邪以护阴与清泻止汗以救阴之别。

吴瑭指出“救阴之法,岂出育阴、坚阴两法外哉”。育阴即直接滋阴,坚阴乃固护阴液不使耗液。历来温病学家皆未有以补血救阴者。叶氏在《温热论》上焦气热烁津,急用凉膈散”后云“慎勿用血药,以滋腻难散”。血非易生之物,而热病伤阴至速,唯亟亟护津为要,从血则缓而不济。

增液救阴清· 尤怡《医学读书记》云:“盖温病之发,阴气先伤,必兼滋阴清热之品参其间。”所以温病起始即须注意固护津液。

叶天士说“肺津伤者,加麦冬、花露、芦根汁”,“胃阴涸也,急以阿胶、鸡子黄、地黄、天冬等救之”。所谓“津枯火炽,急急泻南补北”。

吴瑭《温病条辨》桑菊饮方后云“渴者加花粉”,银翘散方后云“·…热渐人里,加细生地、麦冬,保津液”;“燥伤胃阴,五汁饮主之,玉竹麦门冬汤亦主之”;燥伤肝肾之阴则主以复脉汤、定风珠、专翕大生膏之类,并指出“在下焦以存阴为主”。此亦即《素问·阴阳应象大论》所谓“精不足者,补之以味”之法。

泻火教阴

泻火教阴所谓釜底抽薪之法。热邪一旦入里,伤阴最烈,泻火保律即为温病过程中救阴的关键。若此关不保,热邪迳入下焦吸烁真阴,则险象环生。

叶天士指出“上焦气热灼津,急用凉膈散”;“心胃火燔,劫烁津液,即黄连、石膏亦可加入”。若热邪入于中焦气分,热蒸汗泄,则宜速投甘寒直折火热以救焚,如白虎汤、竹叶石膏汤、玉女煎之类,以令“虎啸风生,金飚退热,而又能保津液”。

不尔,热已灼津,汗更伤津,阴亡必矣。此即《素问·至真要大论》所谓“热淫所胜,平以咸寒,佐以苦甘”之义。有形实热结于中焦,致土燥水竭,又当“急以咸苦下之”,如承气辈,俾实热荡去,汗止津回,阴得存也。正如清代医家叶子雨所说“泻阳之有余,即所以补阴之不足”。

热入营血,耗血动血,吸烁真阴,更宜速速凉血滋阴以救涸竭,如犀角地黄汤、青蒿鳖甲汤之类。既泻阴分中热,又能滋养阴液,一石二鸟。吴瑭说“温病伤人身之阴,故喜辛凉、甘寒、甘咸以救其阴”;亦即清·俞根初所谓“上燥救津、中燥增液、下燥滋血”之大法。

透汗、清解以护阴叶天士说“热邪不燥胃津,必耗肾液”,可见温病易损中下二焦之阴。故“善治者,治皮毛”,在温病初起时即将病邪透解于上焦卫分,则可免其肆虐嚣张。而欲止其温邪于卫分,则必赖透汗凉散不可。

温病在表,无汗者以透汗为要。叶天士说“若无汗恶寒,卫偏胜也”,“当辛凉泄卫,透汗为要”。若有汗,则宜辛凉轻剂“透风于热外”以“清肃上焦”。但辛凉开肺,便是汗剂,非如伤寒之用麻桂辛温,辛温面汗则伤津液。

明代章虚谷认为“邪在卫分,汗之宜辛平表散,不可用凉”,只宜葱豉汤类,过凉则冰伏其邪。汗出热散,热邪不至入里伤阴,即清·吴锡璜所谓“泄阳分之邪热,即所以救阴”。要旨在于不可不汗,又不可过汗,更不可误汗。

若素体阴虚,无津作汗者,当于辛平剂中加入养阴之品,如加减葳蕤汤类。俾津液充,汗源足,则可作汗而解,遇此者慎不可强发汗,“衰敝之日,不可穷民力也”。

温病自始至终都存在热邪伤阴和汗出伤阴之虞。故叶天士特别点出温病救阴的关键在于津和汗,上焦透汗清解以保津,中焦泻热止汗以救阴,下焦咸寒酸敛以育阴。清代张凤奎“首用辛凉,继用甘寒,再用酸泻酸敛”即是此法。

哇.中医好历害的救阴。药決定能不能治病。药量更是決定病好的快慢。但中医连決定病好的快慢這么重要的因素都说不出來自己如何定药量还在说能治病。 现在把问题拿出來。中医回答不了恼羞成怒 只能说些什么汉奸、造谣、日本人.收钱、帮外国人、黑中医、为喜欢看自己孩子病的越久越好找存在合理理由之类。來安慰中医那顆脆弱的玻璃心(比如小和尚、andy、中医是道西医是刀、梦幻、用户13xxx92、雪尘、390155483、依然像昨天、阳光の微笑、渔樵泛歌我不会、流水无声、wQ、 哆啦A梦、蓝染惣佑介)。 中医己经做啦5000年的喜欢看自己孩子病的越久越好。己经上瘾啦 认为做喜欢看自己孩子病的越久越好那才叫医者父母心。中医还想把这喜欢看自己孩子病的越久越好的医者父母心再传承5000年. (只有药有效才配讲药量.药都无效还有必要讲什么药量吗。中医是药有效又吃的越多效果越大之下还非要无理由限制药量,那不是喜欢病的越久越好吗,吃一克10天安全治好,你咋知道不会吃二克立刻就安全治好。你为什么不开二克而非开一克,這不是喜欢病的越久越好是什么,再配合医者父母心,是不是中医是喜欢看自己孩子病的越久越好。)