在位于北京市的毛主席纪念堂里,有一篇颇为出名的诗作,它被非常醒目地镶嵌在纪念堂南大厅的墙面上,成为每个来参观纪念堂的人都务必要驻足凝视的杰作。

这篇诗作的名字叫做《满江红·和郭沫若同志》,是毛主席生前创作并几经修改的一首诗词。

我们不禁感到好奇,毛主席与郭沫若之间是什么关系?这篇唱和之作的背后隐藏着哪些不为人知的故事?为何只有它会被悬挂在毛主席纪念堂?而要揭开这一谜团,我们势必先要了解一下郭沫若其人。

弃医从文

1892年11月16日,郭沫若出生于四川省乐山的沙湾镇,这片土地恰好毗邻大渡河与青衣江,在当地人口中,大渡河又被称为沫水,青衣江又被唤作若水,而郭沫若的笔名也正由此而来,这其中饱含了他对于故乡的依恋之情。

由于家境殷实,郭沫若自小便受到了良好的家庭教育,他在自家开办的私塾“绥山山馆”中饱读诗书,积累了丰富的文学知识和文学素养,为他日后走上文学之路奠定了坚实的基础。

1906年春,郭沫若正式进入高等小学学习,但他的学习之路却并非是一帆风顺的,在上学期间,生性叛逆的他因反对教师专制而险些被学校开除,后在父兄极力运作之下,他才得以返校学习,不久他又因为参加学生罢课运动而被彻底开除。

从表面来看,郭沫若就像是一个顽劣不堪的坏学生,但事实上他的求学经历真实地反映出了在那个动乱时代里教育环境的黑暗与混乱,面对深处混沌中的救中国,他不甘心于随波逐流,只能凭一己之力向这个不公的社会予以反抗。

后来,在父兄的大力帮助之下,郭沫若得以在成都继续学业。

1913年,郭沫若被天津陆军军医学校录取,但他却没有去报到,胸怀天下的他意识到学医并不能救中国,为了寻找救亡图存之路,他同许多仁人志士一样,选择到海外留学以期师夷长技。

正是怀着这样的志向,在大哥郭开文资助下,郭沫若选择弃医从文,毅然踏上了赴日求学的征程。

1919年,伴随着五四运动的爆发,身处日本的郭沫若也热烈响应并积极投身到新文化运动之中,他与留日同学一起秘密组织了抵日爱国社团——夏社。

在五四新文化精神的洗礼之下,郭沫若逐步成长为新型文化人士,他不仅与郁达夫等人创立了著名的文学团体“创造社”,还创作出了极富浪漫主义色彩的诗集——《女神》,这些个性昂扬的诗作充分体现了“五四”狂飙突进精神,成为中国新诗的奠基之作。

1923年,归心似箭的郭沫若结束了在日本的留学生活,可当他重新踏上祖国大地之时,却被眼前的大片疮痍而深深震撼,目之所及尽是压迫与剥削,平民百姓生活在水深火热之中,愤怒的他决定拿起笔与这个黑暗的世界抗争。

早在日本留学期间,郭沫若通过对马克思主义理论作的系统了解,他不仅坚定地确立了马克思主义革命的世界观,还深信只有走共产主义道路才能从真正意义上拯救中国。

正是怀揣着这份赤诚之心,郭沫若先后完成了历史剧《卓文君》、《王昭君》等优秀作品,塑造出了一个又一个富有反叛精神的人物形象,在猛烈抨击了封建道德和制度的同时,热情歌颂了时代妇女的觉醒和斗争精神。

邂逅知音

由于接连发表了一系列饱含革命精神的历史剧、论著和组诗,这使得郭沫若在文学界的名望越来越大,不仅吸引了中共领导人瞿秋白的关注,也成为了当时北洋政府眼中的异类,他的人身自由受到了很大限制。

1926年3月,随着革命形势日趋激烈,郭沫若只能暂避风头,在瞿秋白等人的推荐下,他辗转来到广州,后又在友人林伯渠的举荐下,他被聘任为广东大学的文科学长。

为表谢意,郭沫若特意来到林伯渠家拜谢,这于他而言这不过是一次寻常的拜访,却不想一份珍贵的友谊即将邂逅。

当郭沫若来到林伯渠家时,刚好赶上林伯渠还未回来,在等待期间,郭沫若便信步来到了林家书房,刚好碰到了正在书房里看书的毛泽东。

这是郭沫若与毛主席的第一次邂逅,当时两人虽是素昧相识,但在短暂的交谈之后,彼此的心中竟萌发了一种得遇知音的感觉。

在郭沫若的印象里,凡是干革命的人个个都声如洪雷、气势高涨的人,但眼前的毛泽东却是另外一个样子,他虽然身材奇伟,但却温婉谦和,言谈举止间竟有几分文人气质。

而另一边,毛主席对于眼前这位文学大才子也是青睐已久,两人相谈甚欢,大有相见恨晚之势,他们一个是政坛领袖,一个是文坛名流,两个人之间充满诗意盎然的友情也由此展开。

就这样,郭沫若结识了毛主席,之后他又在毛主席的引荐下,同周恩来、朱德等人相识并建立了深刻的友谊,在这些人的影响下,郭沫若的政治思想水平得到了很大提升。

1926年,北伐前夕,毛主席特地邀请郭沫若到农民运动讲习所讲课,走出象牙塔,走近老百姓,亲身体验到革命运动的激情与热烈,这使得郭沫若心中对于加入党组织的愿望变得更加迫切了,于是他毫不犹豫地写下了入党申请书。

对于郭沫若的申请,党组织虽然没有立即批准,但还是对他予以重任,安排他担任北伐军政治部宣传科科长,随军北上。

在整个北伐期间,郭沫若具体负责北伐期间的政治工作,而在血与火的革命历练中,他也彻底完成了从文化救国向革命救国的转变。

北伐军攻下武昌后,华丽蜕变后的郭沫若与毛主席再度重逢,相同的政治立场让他们之间的友谊更加深厚,然而在残酷的革命现实面前,两个人只能匆匆告别,郭沫若逃亡日本,而毛主席则率领着秋收起义的部队上了井冈山。

1937年,全面抗战爆发以后,郭沫若毅然回国,重新拿起手中之笔,将全部身心都投入到抗战文艺创作之中,在这期间,他与毛主席虽然各自奋战在不同的革命岗位上,但共同的理想抱负让他们的心更近了。

当听闻郭沫若的父亲去世,毛主席于百忙之中送去了一副挽联,在沉痛悼念郭父的同时,对于郭沫若的才气纵横给予了高度评价,将他称之为当世文坛宗匠。

对于毛主席的肯定,郭沫若自然备受鼓舞,他以更加饱满的热情投身到爱国文学创作之中,先后创作了《虎符》《棠棣之死》《屈原》等历史剧,极大地鼓舞了人民群众的抗日热情。

同唱抒怀

据工作人员回忆,毛主席生前经常佩戴着一块手表并对其极为珍视,虽几经修理却从未遗弃,事实上这块表并没有什么特殊之处,而它之所以如此非比寻常,皆是因为它的馈赠者就是郭沫若。

1945年重庆谈判期间,毛主席与郭沫若久别重逢,两人都倍感激动,经常找机会在一起相聚,或是慷慨激昂地纵论天下大事,亦或是畅所欲言地谈论诗词歌赋,而这块手表便是在此时相赠的,它见证了郭沫若与毛主席之间志同道合的真挚友情。

新中国成立以后,毛主席与郭沫若这两位老友之间的接触更为密切,由于再无任何沟通障碍,同好诗词的他们在文学上的交流也愈发频繁,二人彼此唱和,共抒情怀。

1957年1月23日,郭沫若写了《念奴娇·小汤山》《浪淘沙·看溜冰》《水调歌头·归途》,分别唱和毛主席的《念奴娇·昆仑》《浪淘沙·北戴河》和《水调歌头·游泳》。

对于郭沫若这位诗词界的专业人士,毛主席格外器重,曾多次请他帮忙润色诗稿,1959年6月,毛主席于建国后首次回到故乡韶山,睹物思怀之下,他纵笔写下了《七律·到韶山》,同年7月,他又登上庐山,赋诗《七律·登庐山》。

在此之后,毛主席将这两首诗作一通打包寄给了郭沫若,请他帮忙润色修改,郭沫若对此早就是习以为常,仔细研读之后便坦率地提出了修改意见,径自将文稿寄回给毛主席。

而毛主席呢?在接到回信之后,对郭沫若所提出的修改意见十分重视,反复修改之后,又将诗作再度寄给了郭沫若,如此几番沟通商讨之后,最终才有了定稿。

因此,可以毫不夸张地说,郭沫若在毛主席文学创作过程中起到了非常重要的作用,他既是一个文学顾问,随时做好了与毛主席探讨文学创作的准备;他又是一个推广大师,积极投身到对于毛主席诗词的宣传普及工作中。

除此之外,作为文学上的知己好友,毛主席与郭沫若之间的同唱抒怀更是堪称千古佳话,而这其中最为著名的便是那首《满江红》。

1963年元旦,有感于当时紧张国际形势下新中国自强不息的精神面貌,郭沫若在《光明日报》上发表了《满江红·领袖颂——1963年元旦抒怀》,整首作品慷慨激昂,生动鲜明地表达了在中国共产党领导下中国人民不屈不挠的斗争精神,正所谓“沧海横流,方显出英雄本色”。

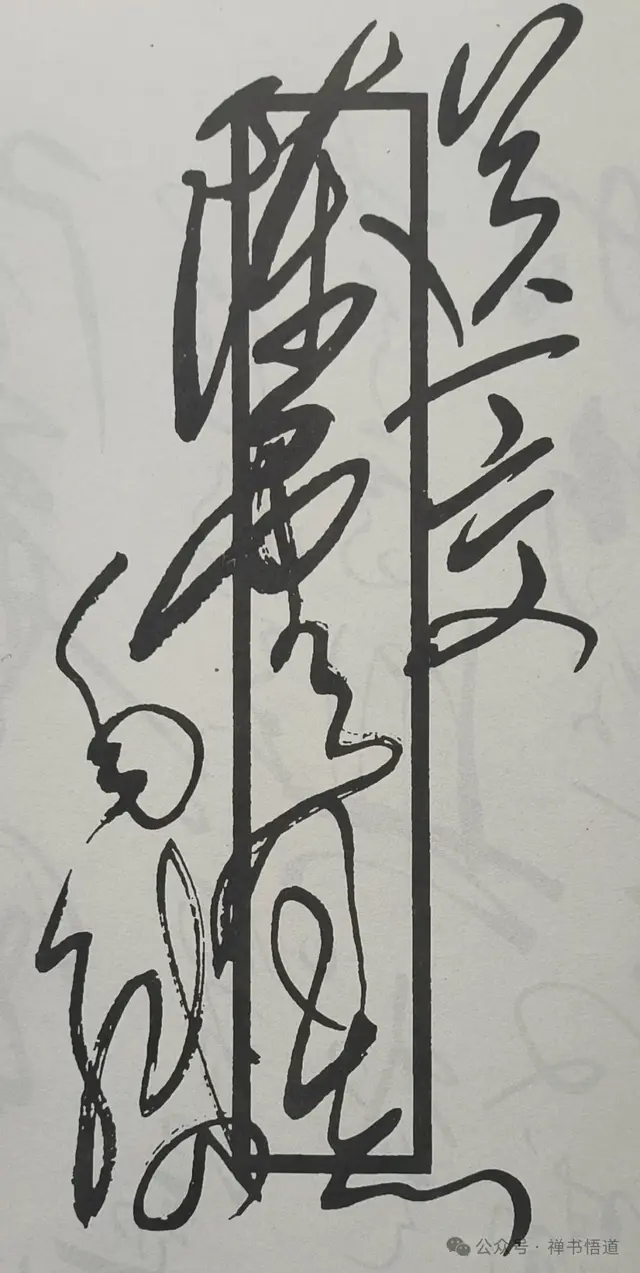

几天后,毛主席读到了这篇诗词,不觉拍案惊奇,随即大笔一挥,和词一首,题名为《满江红·和郭沫若同志》,“一万年太久,只争朝夕。四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”,在毛主席那气势磅礴的语句中,乐观豪迈之情跃然纸上。

或许正是因为毛主席的这首唱和之作太过于深入人心,故而当毛主席他老人家百年之后,这首词作便被永远地篆刻在了毛主席纪念堂南大厅的汉白玉墙面上,银胎镏金、气势磅礴,抒发了中国人民进行社会主义建设、反对霸权主义的坚定豪迈。

结语:

诗人之间相互唱和的风雅传统,古已有之,文人之间的以诗传情完美地诠释了什么叫做君子之交。

在新时代里,毛主席与郭沫若之间的唱和抒怀,既是对传统精神的延续,更是对开创未来的展望,而所有的这一切都在这首《满江红》中表达得淋漓尽致了。

参考资料:

中国共产党新闻网:《毛主席纪念堂概况》

中国共产党新闻网:《沧海横流显本色——毛泽东与郭沫若》

金台资讯:《沫水之畔走出的“戎马书生”》

团结网:《郭沫若的革命成长历程》

好文章,体现了革命家情怀,为同一个目标奋斗的精神。