一 北宋统一战争:背景

唐朝灭亡后,中国历史进入了五代十国时代,中原相继诞生了梁唐晋汉周五代,在南方(与山西),由唐末藩镇发展而来的先后十个割据政权被称为“十国”,(未计算刘守光与李茂贞)。到了后周(951-960),后周世宗柴荣雄心勃勃,雄才大略。决定发动统一中国的战争,北宋的统一战争,就是建立在柴荣的基础上的。

后周时代,中原有人口九十多万户,十国尚有如下政权:北方是割据河东(山西)地区的北汉,人口三万五千多户,由五代中后汉的残余势力所建,虽然国力较弱,但仰仗契丹作为外援,采取军国主义的方式,全民皆兵,是一块难啃的骨头,“丰瘩民贫,内供军国,外奉契丹,赋役繁重,民不聊生。”,且对中原政权特别是后周,北宋抱有强烈敌意。北汉的支持者契丹(辽)是中国北方的少数民族,乘唐末五代得以崛起,实力强大,占据战略要地燕云十六州作为南下中原的基地,在太宗耶律德光时代甚至一度进入中原,是中原政权最为强大的对手,但此时统治契丹的为穆宗耶律璟,其人“好嬉游,每夜酣饮,至 旦方寐,日中方起,国人称为“睡王”,暂时对中原没有威胁。在南方,实力最强大的是南唐,人口六十五万户,经过李昇,李璟,李煜三代的统治与扩张,“国土东达衢、婺(婺指婺州,今金华一带,并非婺源——作者注),南及五岭,西至湖湘,北据长淮,三十余州,“最为强盛”。但南唐统治者多昏庸无能,沉迷文学艺术,政治腐败,“朝无贤臣, 军无良将,忠按无别,赏罚不当”,“寄任多非其人。”南唐的东边是割据今浙江一带的钱氏吴越政权,已近百年,人口五十五万户,钱氏政权做了一些恢复生产,发展经济的好事,不对外扩张,战争较少,在当地较得民心,因此当地百姓“俗喜淫侈, 偷生工巧”,厌恶战争,基本没有战斗力。吴越“自 钱 缪世常重敛其民以事奢膺,下至鸡卵彀,必家至而日取”。巴蜀地区,是割据蜀地的后蜀政权,有人口五十三万多户,后蜀孟昶横征暴敛,生活奢靡,“溺器饰以七宝”,手下多为王昭远,韩保正等酒色昏庸之徒,离心离德,政权已到了土崩瓦解的地步。南汉割据今岭南一带,人口十七万户,无论国力军事实力都较为弱小,南汉刘鋹重用宦官,到了丧心病狂的地步,甚至“以为群臣皆有家室,顾子孙不能尽忠,惟宦近亲可任,遂委政宦者。”群臣为了高升,纷纷自宫,成为宦官,“达七千多人”,朝堂一派乌烟瘴气,牝鸡司晨,可以说是一个彻头彻尾的反动,反人类政权,其能存续至今,完全是因为岭南地处偏远,中原鞭长莫及,所致,此外,还有南平,武平等割据政权,仅割据一州或数州之地,实力弱小,不足为道。

由如上势力可以看出,到了后周时代,中原政权统一中国的最大障碍实际在于南方的南唐和北方有契丹支持的北汉(与北汉战争则必然要与契丹发生战争),南方实力较弱,北方实力较强,在这样的情况下,先南后北还是先北后南成为中原统治者需要考虑的问题。后周世宗柴荣发动了统一中国的战争,首先,周世宗要群臣献《开边策》以供参考。王朴说 “凡攻取之道,必先其易者。”建议先取南唐江北诸州,后取江南,既得南唐之地,岭南、 巴蜀自然畏服而降。“南方既定,则燕地必望风内降,若其不至,移兵攻之夕席卷可平 矣 ”,这是先南后北的战略。但后周柴荣似乎更偏向先北后南,周世宗命王景、向训率兵攻取后周的秦,凤二州(今甘肃天水,陕西凤翔一带),解除了后蜀政权对于关中的威胁。接着挥师淮南,经过两年零三个月的战斗,攻占南唐江北 十四州,与南唐划江为界,逼迫南唐称臣议和。此时,柴荣却未继续向南进军,而是调转枪头,转向北伐,仅四十二天就攻取瀛、莫二州(今河北河间,任丘一带)和瓦桥等三关(今河北雄县 霸州一带),(详见本社公众号文章《英雄天子:柴荣》),就在柴荣雄心勃勃,准备彻底统一中国之时,不幸病死军中。(959),子柴宗训继位,次年,著名的陈桥兵变发生,柴荣部将,禁军领袖赵匡胤“黄袍加身”,被部下拥戴为帝,建立了北宋王朝,即宋太祖。

柴荣虽死,但为赵匡胤的北宋政权奠定了良好基础,柴荣留下近二十万精锐部队。在诸多政权中,北宋军事政治势力已经最强,继位之后,赵匡胤在赵普的建议下“杯酒释兵权”,解除石守信等骁将兵权,加强中央集权,训练禁军,赵匡胤问计于赵普,“天下自唐季(唐朝末期)以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?”宰相赵普回答:“此非他故,方镇(藩镇割据)太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”因此,加强中央集权是赵匡胤的国策,赵匡胤从整军开始,多方加强禁卫部队,削弱地方军力,他规定“兵样”,捡选强壮士兵作为兵样,遣至全国各地,令地方照样召募,后来改为木梃,并规定尺寸,由地方官依样挑选送往京师。当时禁军的标准是琵琶腿,即大腿粗壮者,车轴身,即肩宽腰细者,身高为五尺五寸至五尺八寸。禁军聚集在京师,太祖亲自教阅,加强训练,并给以优于外州的俸禄。聚集在京师的禁军分别由殿前都指挥使、侍卫马军都指挥使和侍卫步军都指挥使统辖,称为三衙。三衙只在平时负责对禁军管理、训练,无权调遣。禁军的调动权归枢密院,枢密院又直接由皇帝指挥。禁军外出作战,由皇帝派遣将帅,并由皇帝亲自制定作战方略,将领不得擅改。这样,禁军的选练、建置、驻守、出征、行军、作战等一切权力都集中于皇帝。赵匡胤又定“更戍法”,每年轮换戍边,使“往来道路,习勤苦,均劳逸”,一定程度上加强了禁军的战斗力,又镇压李筠,李重进等人发动的叛乱, 但新兴的北宋无力同时在南北两个方向展开战争,故而,先南后北,先北后南,再次成为北宋统一中国所需要面对的战略难题。

二 先南后北 还是先北后南 北宋统一战略的思考

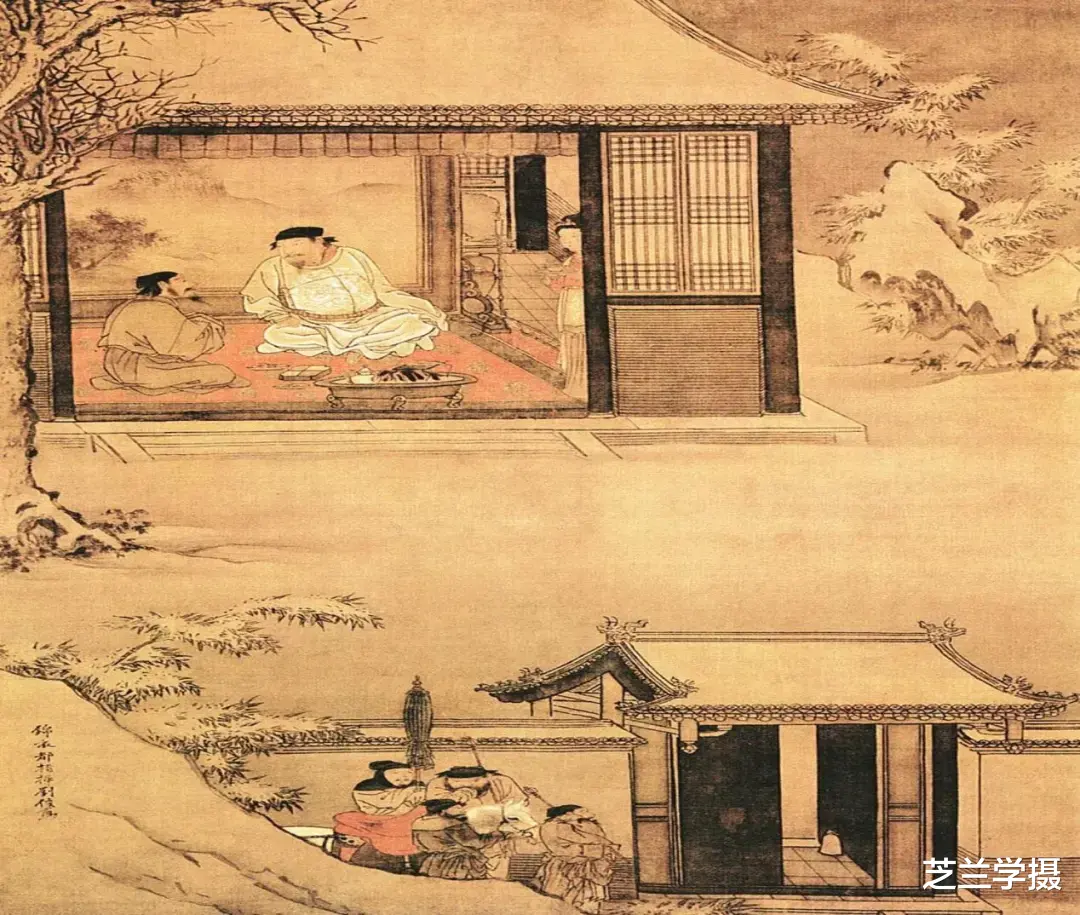

在面临先北后南还是先南后北的战略问题时,有著名的“雪夜访赵普”的典故,即赵匡胤与宰相赵普在雪夜里讨论统一中国的战略。

太祖尝夜幸(赵)普第,立风雪中,普皇恐出迎。太祖与普饮于堂中,设重裀地坐,炽炭烧肉,普妻和氏行酒。太祖以嫂呼之。普从容问曰:“夜久寒甚,陛下何以出?”太祖曰:“吾睡不能着,一榻之外,皆他人家也。”普曰:“陛下小天下耶?南征北伐,今其时矣。愿闻成算所向。”太祖曰:“吾欲取太原。”普默然久之,曰:“非臣所知也。”太祖问其故,普曰:“太原当西北二边,使一举而下,则二边之患,我独当之。何不姑留以俟削平诸国,则太原弹丸黑志之地,将无所逃矣。”太祖笑曰:“吾意正如此,特以试卿尔。”

在“雪夜访赵普”的典故中,赵普反对先攻打太原(北汉),得到赵匡胤的同意。赵匡胤其后也与弟弟赵光义说:“中国(中原)自五代以来,兵连祸结,努藏空虚。必先取巴蜀(后蜀),次及广南(南汉)、江南(南唐),即国用富饶矣。河东(北汉)与契丹接境,若取之,则契丹之患,我当之也。姑存之以为我屏翰,侯富实则取之”,决意采取先南后北的战略, 这一战略构想,与王朴的谋划是不谋而合的(王朴本人已于北宋建立前一年去世),但后世的许多史家,兵家却对此颇有异议。如欧阳修就曾评论道:

“兵法,决机因势,有不可失之时。”周世宗北伐契丹,“乘其胜威,击其昏殆,世徒见周师之出何速,而不知述律(耶律璟)有可取之机也。是时,述律以谓周之所取,皆汉故地,不足顾也。然则十四州之故地,皆可指麾而取矣。不幸世宗遇疾,功志不就。……彼其为志岂不可惜,而其功不亦壮哉!”

后世陆游也认为,

“然世宗之谋,则诚奇谋也。盖先取淮南,去腹心之患;不乘胜取吴、蜀、楚、粤,而举胜兵以取幽州,使幽州遂平,四方何足定哉!甫得三关而以疾归,则天也。其后中国(指宋朝)先取蜀、南粤、江南、吴越、太原,最后取幽州,则兵已弊于四方,而幽州之功卒不成。故虽得诸国,而中国之势终弱,然后知世宗之本谋为善也。”

如今的许多公众号和专家,也在批评北宋“先南后北”的战略,认为南方各政权对于宋朝没有威胁,犹如案板上的鱼肉,什么时候攻打都可以,但对于实力强大的契丹,只有乘“睡王”耶律璟(契丹名述律)昏晕无能的统治时,才可取胜。否则是“贻误战机”,事实似乎也是如此,等到北宋统治者巩固政权和统一南方时,“酗酒怠政”的辽穆宗早已死 去。继位的景宗为政,“任人不疑,信赏必罚”,虽称不上贤明之君,但和昏啧的穆宗相比却 有很大的差别。尤其是景宗子圣宗即位后,年纪虽小,但掌政的母后萧氏,“明达治道,闻善必 从,故群臣咸竭其忠 又 司知军政”,“赏罚信明,将士用命,”“与斜较,德让参决 大政,委于越 (辽官名) 休哥以南边事。”政治清明,上下一心,更加是北宋不能战胜。这些论断看似合理,但却皆是不知兵之言。笔者认为,北宋立国之时,对南方各国有较强的优势,可以一战取胜,对北汉,契丹则无必胜把握,虽然后周世宗柴荣轻而易举从契丹手中夺取三关,但皆因契丹统治者不够重视及当地本就是契丹不久前才夺取,守将多是汉将的缘故(辽穆宗曾亲口说,此本汉地,今以还汉,又何惜耶?),但如果继续北上,攻打燕云十六州,这一契丹统治的核心地区,未必能够轻松取胜,据《资治通鉴》,当初周世宗收复三关后,本计划乘势北征幽州,但随驾诸将(含赵匡胤本人)皆以为未可,认为“今虏骑皆聚幽州之北,未宜深入”。可见契丹主力并未收到损失,强行决战未有必胜把握,在日后由宋太宗主导的雍熙北伐中,已经历平南方及北汉诸战,并有南方人力物力作补充,大多都是百战老兵与宿将的宋军虽然初战得胜,但最终仍被契丹军队打的大败,溃不成军,以致太宗本人乘驴车逃走,身负箭伤,之后的宋军尚未能取胜,则之前的宋军怎能取胜?事实上,即使是赵匡胤本人,也对能否战胜契丹抱有疑问,准备在万不得已之时以经济手段通过赎买夺回燕云十六州,宋人笔记《王文正公笔录》载“(太祖)削平僣伪诸国,收其帑藏金帛之积,归于京师,贮之别库,号曰封桩库,凡岁终国用羡赢之数皆入焉”宋太祖认为“石晋(后晋)苟利于己,割幽燕郡县以赂契丹,使一方之民独限外境,朕甚悯之。欲俟斯库所蓄满三五百万,当议遣使谋于彼国,土地民庶倘肯归之于我,则此之金帛悉令赍往以为赎直。如曰不然,朕特散滞财,募勇士,俾图攻取,以决胜负耳。”先南后北,则符合兵法“兼弱攻昧,胜敌益强”,的原则,这一战略指导是正确的,至于日后太宗所主导的雍熙北伐的失败,是由各种主客观原因造成的,并不应该归罪于“先南后北”战略。

雪夜访赵普

三 初战告捷

在经充分准备后,宋太祖遂于建隆三年(962年)九月,在北方采取守势,部署兵力守卫西、北边境,加强对瓦桥关等三关,瀛州,倒马关,易州等的防御,防止辽、北汉南掠;同时,为麻痹契丹,免税准许契丹人入境市资,诱以高利,力求息事安边,多置间谍,侦查敌情,对小股骚扰,设伏以击之,对于宋朝“先南后北”的统一方略,辽国君臣是心知肚明的,如若乘宋军经营南方之机,举兵南下,显然可造成宋人腹背受敌的危局。但当时辽穆宗昏庸无能,此后继位的辽景宗(969)又鉴于国内有权贵欲夺权,颇有内患,所以也无心与宋争胜,双方相安无事,在南方,北宋对于最强大的南唐先采取安抚政策,礼尚往来,优待其君臣,使者,送还叛逃人员,尊重其疆界等进行安抚,选择荆、湖为突破口,挥师南下,开始了统一战争

当时,统治荆,湖地区的是南平和武平政权,南平政权由高季兴建于924年,都江陵,仅据江陵一州之地,国小力弱,完全在大国的夹缝中才得以生存。高氏对南北称帝诸国,皆上表称臣,苟延残喘。割据湖南一带的割据政权——武平军(节度使 未计算在十国之内)开创者刘言曾为马楚(十国之一,后为南唐所灭)旧将,951年,南唐灭楚,刘言等率众割据郎州(今湖南常德),拥兵自立,驱逐南唐军队,据有湖南,此后,相继有王逵,周行逢等人割据,向中原后周,北宋称臣纳贡,苟延残喘。

建隆三年(962年)十月,武平节度使周行逢病死,十一岁的周保权继位。衡州刺史张文表乘机兵变,占领潭州(治湖南长沙),威逼朗州(治武陵,湖南常德)。周保权为讨张文表,向北宋求援。赵匡胤决定以假途灭虢方略,出师湖南、假道荆南,以达一箭双雕的目的。乾德元年(963年)正月,命山南东道节度使慕容延钊为湖南道行营前军都部署,枢密副使李处耘为都监,率十州兵以助湖南讨张文表为名,借道荆南(南平)。二月初九,慕容延钊暗遣李处耘率数千轻骑,如神兵天降,攻占江陵(属湖北)城,迫节度使高继冲降,荆南(南平)遂亡。时周保权已干息内乱,知宋欲图湖南,为阻宋军南下,命指挥使张从富领兵阻截。二月底,宋军水陆并进,突破三江口(南岳阳北),缴获战船七百艘,占领岳州(治巴陵,今湖南岳阳)。三月初十,占领朗州,周保权被俘,湖南遂平。北宋几乎不费吹灰之力,消灭南平,武平,占据长江中游,将南唐吴越与巴蜀的联系切断,便于各个击破,具有极强的战略意义。

四 北宋平蜀

在北宋政权攻灭南平,武平之时,蜀主孟昶才慌张起来,他连接北汉,意图南北夹击,得以自保,但北汉国小力弱,勉强仅能自保,根本无力发动反击,其南北夹击的设想最后成为一纸空文,在主战派王昭远的鼓噪下,后蜀自不量力,决心抵抗北宋军队。乾德二年(964年)十一月,北宋开始攻打后蜀,宋军分兵两路:北路军以忠武节度使王全斌为西川行营前军兵马都部署,侍卫步军都指挥使崔彦进为副都部署,率步骑三万出凤州(治梁泉,陕西凤县东北风州镇),沿嘉陵江南下;东路以侍卫马军都指挥使刘廷让为副都部署,曹彬为都监,率步骑两万出归州(治湖北秭归),溯长江西进。两路分进合击,约期会攻成都。孟昶得知,命王昭远为北面行营都统,赵崇韬为都监,率兵数万北上扼守利州(治绵谷,四川广元)、剑门(四川剑阁东北)等关隘。王昭远自命不凡,自比诸葛孔明,扬言“北伐中原”“吾此行何止克敌,当领此二三万雕面恶少儿,取中原如反掌耳!”令人哭笑不得。东面则由昭武节度使高彦俦等扼守夔州(今四川奉节)

乾德二年(964年)十二月中旬,宋北路军进入蜀境,攻克兴州(今陕西略阳),败蜀军7000,继克石圌、鱼关(约在今略阳与勉县间)等20余城寨。蜀将韩保正闻兴州失守,弃兴元,移师西县(今勉县西),以数万人依山背城,结阵自固。宋马军都指挥使史延德率军乘胜进攻西县,击溃蜀军,擒蜀将韩保正、李进等,继越三泉(今宁强西北阳平关),直趋嘉川(今四川旺苍嘉川镇),俘杀甚众。韩、李余部为阻宋军南进,烧断栈道,退保葭萌(今剑阁东北)。时王昭远、赵崇韬率军据守利州城及其以北的大、小漫天寨诸要点,阻击宋军。利州在嘉陵江东岸,群山环绕,地形险峻,是入蜀的咽喉要地。王全斌鉴于栈道断绝,难以直进。命崔彦进率兵一部抢修栈道,进克小漫天寨;自率主力由嘉川东南的罗川狭径迂回南进。两路军于深度(小漫天寨南嘉陵江渡口)会师,并夺占桥梁。旋又分兵三路夹攻大漫天寨,大败蜀军精锐,俘义州刺史王审超等。王昭远、赵崇韬率兵出战,三战皆败,遂于桔柏津(今广元西南嘉陵江渡口)渡江,焚浮桥,退保剑门。十二月,北路军占领利州。乾德三年(965年)正月初,孟昶闻王昭远等败,惊惧之余,遂命素不习武的太子孟玄喆为元帅,率甲兵万余,增援后蜀的重要屏障剑门。时宋北路军已占剑州(今剑阁)以北的益光(今广元西南昭化镇)。王全斌知剑门天险,不易强攻,命史延德率兵一部,经城东南来苏小径迂回至剑门南,自率主力从正面进攻。王昭远闻宋军将至,仅以偏将守剑门,自率主力退保汉源坡(今剑门东南)。宋军前后夹击,速克剑门,并趋汉源坡。王昭远惊惧,战守无方。赵崇韬布阵迎战,战败被俘,损兵万余。王昭远亦被宋追兵俘获。宋军突破剑门险要,大败蜀军,俘王昭远,继占领剑州(治普安,四川剑阁)。这位自比诸葛孔明的“名将”王昭远,终于成为宋军的俘虏。

东路宋军方面,乾德二年(964年)十二月下旬,刘廷让率东路军,入三峡,连破三会(今四川巫山东北)、巫山等寨,杀蜀将南光海等,擒战棹都指挥使袁德弘,歼水、步军1.2万余人,夺战舰 200余艘,乘胜向夔州急进。夔州为巴东之咽吭,蜀军于城东设锁江浮桥,上置木栅三重,夹江列炮,防御甚严。刘廷让军进至浮桥东30里处,为避实击虚,舍舟登陆,夺取浮桥,水陆配合,一举攻破蜀军防线。夔州节度使高彦俦认为宋军涉险远来,利在速战,当坚壁固守。监军武守谦不从,率所部千余人贸然出战,大败而归。宋马军都指挥使张廷翰率军追击,突入城内。高彦俦力战失败自焚。宋军占领夔州后,沿江西上,收降万、开、忠、遂(今四川万县市、开县、忠县、遂宁)等州,直逼成都。正月十九日,两路宋军抵达成都,后主孟昶见大势已去,举城降,“十四万人齐解甲,更无一个是男儿”后蜀亡。宋平后蜀,总共历时66天。

然而,过于轻松的平定蜀地最终酿成悲剧,北路军统帅,本次征蜀总指挥,王全斌在占领成都之后,昼夜宴饮,耽于军务,纵兵劫掠良家妇女,抢劫财物,激起成都百姓极大怒火。宋朝每征服一个地区,便会将当地原有的武装力量迁往开封,蜀军也没有例外,宋廷“诏发蜀兵赴阙”。阙为古代皇宫大门前两边供瞭望的楼,泛指帝王的住所,也就是说将蜀兵迁往宋朝的首都开封。原本作为降军的蜀军,每人有十贯钱的治装费(一贯钱为1000文相当于700元),用于在开封扎根,不曾想在将蜀军迁往开封的过程中,王全斌等纵部曲侵挠之,钱财被夺,蜀军还倍受歧视,行至绵州(绵阳),数万蜀军终于哗变,推举原后蜀文州刺史全师雄(其本人女儿被宋将朱光绪强纳为妾,家属被杀)为首,起兵反宋,史称“全师雄兵变”,全师雄率叛军急攻绵州,被宋军夹击击败,全师雄转而奔袭彭州(今彭州)彭州都监李德荣、刺史王继涛率军迎战,李德荣战死,王继涛身中八枪,单骑逃回成都城,生死不明。全师雄遂占领彭州城,成都城附近的十个县城纷纷起义响应,聚众达十万人,全师雄自称为兴蜀大王。设置官署,设置了二十多个节度使,同时派遣诸将,镇守各个重要的关隘要口。征蜀副帅崔彦进,率北路军先锋都指挥使高彦晖、都监田钦祚军队进攻全师雄部,高彦晖部与全师雄部导江发生遭遇,高彦晖认为夜色逐渐变的昏暗,夜幕降临,士兵的作战严重受限,外加,全师雄部先占领地势,而且与后方的宋军有一定的距离,应该等到明天或者与大部队集合之后再发动进攻,但是,受到都监田钦祚的节制,被要求马上进攻,高彦晖不得不发起进攻,结果可想而知,高彦晖战死沙场,都监田钦祚逃之夭夭。宋军被全师雄部击溃后,王全斌派往进攻的全师雄的东路军也被全师雄击败。战后,全师雄分兵占领绵州(今绵阳)、汉州(今广汉)。同时扼守剑阁与成都之间的交通要冲,致使王全斌等对外的信息传递被阻近一个多月之久。全师雄击败宋军的消息传到成都及其附近州县时,十七个州的民众纷纷起兵响应。

此时尚在成都的王全斌做了一件遗臭万年的决定,在当时的城南校场仍有三万人的蜀军(据“长编”记载)。王全斌担心这些蜀兵响应全师雄部队,想要将他们全部屠戮殆尽,宋将康延泽认为有回旋的余地,也可能认为杀降的罪名太大,但是,全师雄的部队不断扩大,导致成都城内人心惶惶,康彦泽建议将老弱病残全部释放,其余士兵则派兵护送,如果,士兵们有反叛的意图再杀也不迟,征蜀东路军都监曹彬,同样反对杀降兵,拒绝在签字表上签字。到了四月,王全斌还是诱杀两万七千名降宋蜀军,(据康延泽平蜀实录,与耆旧传记录吻合)(耆旧传为六十岁以上的老人的语录记载,此处为蜀地耆旧传)其余三千人不得而知。

而后全师雄进攻剑州(今广元市剑阁县)意图控制蜀地北边的关隘,但是遭遇了失败。而后相继进攻眉州(今眉山)和新繁(今成都新都区)相继遭受到了宋军反击,惨遭失败。全师雄叛军进攻新繁的时候被征蜀东路军严重挫败,被俘一万多人。在退守郫县的时候,又遭到了征蜀北路军进攻,再次遭遇失败,不得不退回灌口。与此同时,原后蜀的各将领在不同的州县嘉州(今乐山),果州(今南充),遂州(今遂宁)等地相继发生叛乱。。在全师雄兵变刚发生的时候,王全斌曾做过一定的补救措施,比如将原来的后蜀将领升任为禁军将领,显然,宋军内部的歧视不足以弥补征服者与被征服者之间的隔阂,全师雄兵变像一颗火星点燃了炸药桶。但是,随着宋军调集主力,三个州的叛乱相继以失败告终。966年,四月宋军收复原由全师雄部占领的渝州,同年六月,王全斌进攻全师雄所在的灌口,全师雄败走金堂,不久病死,其余部坚持斗争,不久被宋军击溃,残余者被招降。全师雄兵变被平息,王全斌被撤职查办,但不久就官复原职。然而,由于宋廷在川蜀地区的倒行逆施,不久,川蜀地区又爆发了规模更大,影响力更为深远的王小波,李顺起义,这是后话了。

五 平定岭南

开宝元年(968),开宝二年(969),北宋相继发动两次对北汉的进攻,均不克退还(见后文“太原攻略”),到了开宝三年(970),北宋终于恢复“先南后北”战略,再次计划扫平南方,此次南征,以岭南的南汉政权为对象。赵匡胤平湖南后,以潘美为潭州(今湖南长沙)防御使,防御南汉的骚扰,乾德二年(964)九月,潘美收复被南汉占据的郴州,开宝二年(969),以王明为荆湖转运使,积极准备南征,潘美先礼后兵,通过南唐,要求南汉刘鋹向北宋称臣纳贡,归还南汉乘马楚灭亡时乘机侵占的桂(今广西桂林)贺(今广西贺州东南)等州,遭到断然拒绝,不仅如此,刘鋹还主动出兵骚扰湖南,被宋军击退。这种不自量力的作死行为,终于激怒赵匡胤,开宝三年(970年),九月,赵匡胤派潘美、尹崇珂率10州兵从潭州(今长沙)出发进攻南汉。

宋军避开骑田岭、�萌渚岭(位于湘粤交界)险地,攻占白霞(今广西钟山西),进围贺州(今广西贺县东南)。南汉主刘鋹平时缺乏战备,突闻贺州被围,忙派部将伍彦柔率兵万人沿临贺水 (今贺江) 乘船北上救援。潘美侦知,令全军佯退20里,�设伏于南乡(今贺县南),汉将伍彦柔率部来救,被宋军设伏大败,本人被斩,宋军挑着伍彦柔的首级示众,贺州城仍然拒绝投降,但最终被宋军攻破。潘美扬言将沿贺江,西江顺流而下,刘鋹中计,派名将潘崇彻率三万人至贺江口防御,潘崇彻之前曾被剥夺兵权,不受信任,心怀不满,拥兵自重,按兵不动,潘美见汉军中计,为了解除后方威胁,转头北向,取昭州(今广西平乐),桂州(桂林),肃清连州(今广东连县),摆出只收复马楚旧地的态势,昏庸无能的刘鋹认为“昭、桂、连、贺,本属湖南,今北师取之,足矣,其不复南也。”,不再防备,此时,潘美却出其不意地由连州进逼韶州(今广东曲江 韶关一带),南汉将领李承渥率南汉主力拼凑的十多万人倾巢而出,两军于莲花峰决战,南汉军以大象为先驱,“教象为阵,每象载十数人,皆执兵杖,战则置阵前以壮军威。”,潘美以强弩,大弩射之,大象发疯,反而踩踏 南汉军,后者溃不成军。宋军乘机进攻,汉军大败,损失数万人,“(潘)美尽索军中劲弩射之,象奔踶是,乘者皆坠,反践承渥军,军大败,承渥仅以身免,遂取韶州,擒其刺史辛延渥及谏议大夫邹文远。”韶州是通往南汉首都兴王府(广州)的门户,韶州被破,南汉几无余力抵抗,韶州之战过后,开宝四年(971年)正月,潘美率军攻克英州、雄州,潘崇彻率军归降。

当月,潘美率军来到泷头,刘鋹此时派出使者请和。潘美认为这是南汉一计,拒绝其求和,强行抵达离兴王府近在咫尺的马迳,在双女山屯兵,直接与南汉仅剩的军队郭崇岳部隔河对峙。潘美屡次派出小股骑兵挑衅,郭崇岳坚壁不出。而刘鋹此时正谋划带着自己的金银珠宝渡海逃跑,但载满金银珠宝的船只还没等刘鋹上船,就被宦官乐范和一千余名卫兵偷走。刘鋹于是只得重新派遣萧㴶、卓惟休等人前往宋军阵中求和,潘美宣谕上意,表示南汉朝廷只有战、守、降、死、逃这五种选择,并直接把两位使者送往北宋朝廷。更加害怕的刘鋹重新让郭崇岳保持戒严状态,并于二月派遣自己的弟弟刘保兴率兵支援。南汉将领植廷晓认为坚壁不出和出阵应战一样都是死,不希望坐以待毙的他率部沿河布阵,宋军渡河而过,植廷晓战死,郭崇岳撤回防御木栅中,潘美决定采用火攻“分遣丁夫,人持二炬,会暮夜,天大风,万炬俱发,烟埃纷起,(汉)兵遂大败”郭崇岳死于乱军之中,刘保兴逃回广州,宋军逼近广州,刘鋹走投无路,投降,至此,岭南平定。

六 平定江南

到了此时,南方诸国只剩下最为强大的南唐和已经事实上投靠北宋的吴越,当宋兵伐南汉时,南唐名将林仁肇建议南唐后主李煜乘机收复江北,沿江巡检卢铎也建议本人去诈降吴越,乘机将其灭亡,壮大实力,但均为后主否决,后主昏庸无能,沉迷文学艺术,对宋朝畏之如虎,苟且偷安,不敢得罪宋朝,外示畏服,修藩臣礼,一位称臣(不敢称帝,去唐国号,只敢称“江南国主”,一应机构均不敢使用中央之名,使用宋朝年号),苟且偷安,只敢自卫,不敢出击,将兵力部署在长江中下游各要点,以防宋军进攻。在消灭其它南方政权的时候,为麻痹南唐,宋朝对其采取友好礼遇的态度,争取其中立,又用离间计除掉了南唐能征善战的大将林仁肇。(《十国春秋》载“时南楚国公(李)从善(李煜的弟弟)质于汴,(宋太祖)引从善观之,曰:“仁肇行且降,先持此为信耳。”又指空馆曰:“将以此赐仁肇。”后主闻之,不知其行间也,潜使人鸩仁肇,翼日卒。),派卢多逊多次出使江南,尽得江南人文地理情报,又于开宝七年(974)与辽国达成和议,解决后顾之忧。(对于此次“约和”事件,宋人一口咬定是辽朝首先提议的:如《宋史·太祖纪》载开宝七年十一月“辛丑,命知雄州孙全兴答涿州修好书”。《东都事略·附录一》云是契丹“涿州刺史耶律琮以书遗雄州孙全兴乞修好,……全兴以闻,太祖命以书答之”。但是辽人记载是宋廷主动的:《辽史·景宗纪上》载是年“三月,宋遣使请和,以涿州刺史耶律昌朮加侍中,与宋议和”。)在南方诸国灭亡后,北宋已与数面包围南唐,南唐的战略形势已十分危险。当年九月,宋军秘密集结,十一月,征伐南唐。当年秋,宋太祖先后派梁迥、李穆出使南唐,以祭天为由,诏李煜入京,李煜即使再昏庸无能,也知道是有去无回,托病不从,回复“臣事大朝,冀全宗祀。不意如是,今有死而已。”宋太祖以李煜拒命来朝为辞,发兵10余万,三路并进,趋攻南唐:东路吴越王钱俶做为升州东南面行营招抚制置使,率数万兵自杭州(今属浙江)北上策应,并遣宋将丁德裕监其军;中路曹彬率水陆军10万由江陵(今属湖北)沿长江东进;潘美率步骑集结和州,准备从采石渡江,西路王明为池、岳江路巡检、战棹都部署,牵制湖口(今属江西)南唐军,保障主力东进。

开宝七年(974年)十月十八日,中路军曹彬部沿江北岸东下,令八作使郝守溶领舰船跟进。南唐军误为宋军例行巡江,未加阻截,致曹彬军顺利通过湖口。二十五日,曹彬率军突然袭占峡口寨(今安徽贵池西)。闰十月初五,轻取池州(今安徽贵池)。十三日,于铜陵(今属安徽)击败南唐军一部,获得战舰200余艘。连克芜湖(今属安徽)、当涂(今属安徽),于采石矶(今安徽当涂北采石)击败南唐守军2万余人,俘获马步军副都部署杨收、兵马都监孙震等千余人,抢占要隘。遂命郝守溶率兵丁工匠于采石矶架通跨江浮桥,保障后续部队渡江。(南唐樊若水投降北宋,苦心谋划,测量长江江面,献《横江图说》,提供水文资料,使得宋军三天就在长江江面架好浮桥)李煜闻讯,急派镇海节度使郑彦华率水军万人和天德都虞侯杜真领步兵万人阻击,与宋军遭遇,在新寨(今江苏江宁附近)战败。吴越也配合宋军作战,进攻润州,后主李煜派遣使者责问吴越,告诉他“唇亡齿寒”,吴越不听。(国主(李煜)遣吴越王书曰:“今日无我,明日岂有君?一旦明天子易地赏功,王亦大梁一布衣耳。”吴越王表其书于朝。),开宝七年(974年)十一月十五日,西路宋军攻鄂州(治江夏,今湖北武昌),击败南唐3000余人。东路吴越军围攻常州(今属江苏),攻占利城寨(今江苏江阴)。开宝八年(975年)正月初八,宋军各路全线出击。黄州兵马都监武宁谦等渡过长江,攻占樊山寨(今湖北鄂城西);行营左厢战棹都监田钦祚率军破溧水(今属江苏),击败南唐军万余人,杀其都统李雄。十七日,曹彬率大军攻南唐都城江宁。南唐水陆军10余万人前依秦淮河、背靠江宁城列阵防守。潘美为不失战机,不待渡河船只齐备,即令步骑兵涉水进攻;行营马军都指挥使李汉琼亦率部渡过秦淮河,以大舰载芦苇,对南唐水寨实施火攻,歼灭南唐军数万人,进逼江宁城下。未几,南唐军再次反击,企图溯江而上夺取采石浮桥,又被潘美率军击破,神卫都军头郑宾等被俘,宋军进围金陵,至金陵城南十里,将其包围。至五月,宋军占领袁州(治今江西宜春)、白鹭洲(今江苏南京西南)、江阴(今属江苏)等州地。东路军亦攻占常州。王明所部在武昌江州(治湓口,今江西九江)、击败南唐军万余人,夺取战舰500艘。宋军围城数月,李煜知形势危急,调神卫军都虞侯朱令赟率湖口兵10万赴援。朱令赟恐王明军从背后切断粮道,迟迟不敢东进。李煜最初虽然知道宋军来攻,但仍然相信谋臣们所说“坚壁以老宋师”,终日与僧道讲经,主兵事的皇甫继勋,暗中通宋,扣押告急文书,凡将士请求出城迎战的,皆被杖责拘禁,使得宋兵围城一个月,后主方才知晓,将皇甫继勋处死。李煜慌忙调集守卫湖口的朱令赟回撤金陵,而朱因受宋将王明牵制,迟迟未发,宋军围金陵,达数月之久,至十月,李煜遣使求和,派遣徐铉出使开封求和,(徐铉)仰而言曰:「李煜无罪,陛下师出无名。」上(赵匡胤)徐召之升殿,使毕其说。铉曰:「李煜以小事大,如子事父,未有过失,奈何见伐?」其说累数百,上曰:「尔谓父子者为两家可乎?」铉不能对。过了一段时间,南唐再次派遣徐铉前来求和,徐铉再三苦苦哀求,上(赵匡胤)怒,因按剑谓铉曰:「不须多言,江南亦有何罪,但天下一家,卧榻之侧,岂容他人鼾睡乎!」徐铉惶恐请罪,被宋朝放回。李煜无可奈何,催促朱令赟速速返回,朱无奈,只得率部乘船沿江而下,回援金陵,于皖口(今安庆)于宋军王明部遭遇,朱采用火攻,不料风向突变,忽起北风,反吹向在下游的南唐水师,烧了自己,南唐大败,几乎全军覆没。朱令赟战死(一说被俘)(朱令贇自湖口以众入援,号十五万,缚木为筏,长百余丈,战舰大者容千人,顺流而下,将焚采石浮梁。王明率所部兵屯独树口,遣其子驰骑入奏,且请增造战船三百,以袭令贇。上曰:「此非应急之策也。令贇朝夕至,金陵之围解矣。」乃密遣使令明于洲浦间多立长木,若帆樯之状。令贇望见,疑有伏,即稍逗遛。时江水浅涸,不利行舟,令贇独乘大航,高十余重,上建大将旗旛。至皖口,行营步军都指挥使刘遇聚兵急攻之,令贇势蹙,因纵火拒斗。会北风甚,火反及之,其众悉溃。己未,生擒令贇及战棹都虞候王晖等,获兵仗数万。金陵独恃此援,由是孤城愈危蹙矣。)至此,南唐主力基本覆灭,开宝八年(975年)十一月十二日,曹彬大军从三面攻击江宁城,李煜派5000兵夜袭宋军北寨,未果。二十七日,宋军各路破城,守将呙彦、马诚信、马承俊等在巷战中战死。俘后主李煜,南唐灭亡,江南平定。开宝九年(976年)正月,李煜被俘送到汴京,宋太祖封他为违命侯,拜左(一说右)千牛卫将军。同年,宋太宗即位,改封李煜为陇西公。南方政权仅剩吴越,吴越钱俶毅然于太平兴国三年(978年)五月入宋京开封,“纳土归宋”,将所部十三州,一军、八十六县、五十五万六百八十户、十一万五千一十六卒,悉数献给宋朝,得到宋朝礼遇。至此,江南平定。

七 太原攻略

在执行“先南后北”的战略中,赵匡胤也同时关注北方局势,常以游兵骚扰北汉边境,并与北汉及契丹援军发生小规模战斗,互有胜负,北汉仅据河东一地,国小力弱,但仰仗契丹支持,全民皆兵,异常顽强。乾德六年(968)七月,北汉统治者刘钧病死,养子刘继恩继位,宰相郭无为专权,内部斗争十分激烈,许多北汉将领军队投降北宋,宋太祖觉得有机可乘,在平定川蜀后,发动对北汉的战争。

开宝元年(968年)九月,宋军等待许久的机会出现,北汉发生内乱,原先的皇帝刘继恩继位数月后被杀,刘钧养子刘继元得以即位,北汉国内人心思动。宋太祖趁机出兵,意图一战平灭北汉。战前,宋太祖赵匡胤试图做好万全准备,其一方面囤积粮草军需物资“遣殿中侍御史洛阳李莹等十八人分往诸州,调发军储赴太原。”另一方面又派遣各地将帅如李继勋、党进、曹彬、何继筠、赵赞等人率军伐北汉,同时命令韩仲赟、郭延义等人率军前往镇、定二州防御契丹对北汉的支援。宋将李继勋等败北汉兵于铜锅河(今太原东南),到达太原城下,焚毁太原延夏门,契丹扬言发兵援助,十一月,李继勋等以契丹援军将至,仓皇撤退。一伐北汉失败。

开宝二年(969年)正月,宋太祖决心再伐北汉,亲自率军,并做好阻击契丹军队准备,二月,宋军前锋攻抵太原城下,各军分别太原城四周安营。同月宋太祖,下令亲征北汉,亲率宋军禁军主力从京师出发,自上党赶赴太原。太祖一路宋军抵达潞州后,因为连绵大雨于此暂留十八天,于三月壬辰日继续北上。三月,赵匡胤亲统大军抵达太原,筑寨围攻。北汉将领刘继业率兵出城作战,被宋军打败。而后,宋太祖采纳陈承诏的建议,令各军筑堤拦截汾水,准备浇灌太原城,宋军在修营寨之时,北汉军队多次出城发动袭击,但数战不利,反而损失了大量士卒。四月,辽国援兵逼近太原,宋太祖派遣何继筠、韩重赟等两路野战军北上围歼辽军,宋军先后在阳曲县、定州等地大破辽国援军,辽军损失惨重,一时不敢进军。宋太祖令人将缴获契丹的战利品及斩获首级于太原城下展示,城内君臣、军民无不恐慌,陆续有北汉的文武大臣出城投降北宋。闰五月,见堤坝水势已高,宋太祖下令放汾水浇灌太原城,随后又令宋军围攻太原城。太原城曾一度被大水冲开决口,但很快又被城中的北汉士兵堵住。随着时间推移,双方对峙持续到了夏季,气温升高,炎热多雨。但宋军久战不下,损伤逐渐增大,将领王廷乂、石汉卿等先后在攻城中中箭身亡,宋将李怀忠也身负重伤。随着宋军攻城损失惨重,宋军一时也很难找到突破北汉防线的办法。“時大军顿甘草地中,会暑雨,多破腹病,而契丹亦复遣兵来援”。鉴于宋军士兵苦于暑雨、腹疾,契丹又派遣军队援助北汉,宋太祖采纳了李光赞的建议,决定暂时放弃攻城,班师回朝。六月癸巳日,宋军陆续撤出太原地区,返回京师。二伐北汉,失败。

此后,宋太祖意识到了北汉问题的核心要素,那就是辽军。一旦北汉依托太原坚城固守待援,自雁门关南下的辽军才是北宋真正的威胁,宋军攻城不利,若辽军在宋军疲敝之时南下,这将会是士气低落的宋军的噩梦。解决北汉问题,根本上是要解决宋辽问题。为了进一步执行更具体的缓攻策略,薛华光进言:“凡伐木,先去枝叶,后取根底。今河东外有契丹之助,内有人户赋输,窃恐岁月间未能拿下,宜于太原北石岭山及河北界西山东静阳村、乐平镇、黄泽关、百井社各建城寨,扼契丹援兵;起其部内人户于西京、襄邓唐汝州,给闲田使自耕 种,绝其供馈。如此,不数年间,自可平定”赵匡胤深以为然。宋朝在此后的数年间坚定地执行地这项计划,不断派兵骚扰,掠夺北汉,北汉的人口大量被宋朝所稀释。随着时间推移,北宋的策略大为成功,至宋太祖统治后期,北汉已经完全丧失了同敌军野战的能力,且存粮也已严重不足,北汉甚至已经难以供给太原城内的汉军粮草,还需向北方的辽国借粮,依托坚城长期坚守的战术也已经失效。北宋即将迎来真正的灭国良机。

开宝九年(976)八月,在江南平定之后,宋太祖三伐北汉,命党进,杨光美,牛思进,米文义等人率兵兵分五路攻太原,又遣郭进分攻河东各地,所向披靡。九月,击败北汉军队于太原城下,将太原团团包围,北汉几乎仅剩太原孤城,契丹军队急忙来援助,就在这关键时刻,十月二十四日,宋太祖突然病死,弟赵光义继位,即太宗。宋军只得撤退。此次三伐北汉,就这样遗憾收场。

刚刚继位的宋太宗忙于稳定内部局势,无暇顾及北汉,至太平兴国四年(979年)正月,自觉时机成熟的宋太宗赵光义终于准备征讨北汉,太宗就征讨北汉之事询问枢密使曹彬,在得到肯定的答复后,太宗皇帝遂决意效法兄长亲征太原。虽有宰相薛居正认为北汉疲敝,无需亲征,且举出后周征北汉失利之事,指出北汉有辽作为外援,坚壁不战,亲征未必奏效。但赵光义想法坚决,指出“今者事同而势异,彼弱而我强。昔先帝破此敌,徙其人而空其地者,正为今日事也。朕计决矣,卿等勿复言。”在一面准备亲征的工作时,另一面宋太宗也与大臣们总结了后周与宋太祖历次伐北汉的失败原因,周世宗是因为“史超败于石岭关,人情震恐,故师还”, 而宋太祖则是因为“军人多被腹疾,因是中止。”随后又分析当下征讨北汉的优势,宋太宗认为:“今者事同而势异,彼弱而我彊。昔先帝破此敌,徙其人而空其地者,正为今日事也。”旋即,在完成了禁军调配后,宋太宗集合了宋军大部,精锐尽出,誓要一举灭汉。

太平兴国四年二月,宋军集结十余万主力尽数北上,太宗派遣大将潘美、崔彦进、李汉琼、曹翰、刘遇等人先行率所部围攻太原, 又令前锋郭进为太原石岭关都部署, “以断燕蓟援师。” 三月,战斗正式打响。赵光义派遣郢州刺史尹勋主攻隆州,客省副使齐廷琛、洛苑副使侯美主攻盂县,引进使、汾州防御使田钦祚前往石岭关与郭进配合作战。不久,郭进所部在西龙门寨击溃北汉军。不久又与辽军先锋遭遇,宋军士气正盛,趁辽军立足未稳半渡而击,郭进身先士卒率军突击,辽军措手不及全军溃败。副将塔尔等人战死,主帅耶律沙、穆济在随后赶到的耶律色珍部的掩护下只身逃走。

宋军在石岭关打援获胜以后,迅速扩大战果。四月七日,折御卿攻占位于太原上游的岢岚军,截断宁武方向的潜在援军进军路线。十六日,宋军攻克隆州,二十日,折御卿又破岚州,斩杀北汉宪州刺史霍翊,随后不久晋绛等州都巡检使陆万友攻占石州。至四月底,宋军在北汉境内已取得绝对优势,北汉只剩下太原、汾州等二、三座城池坚守。原本北汉控鹤指挥使裴正欲图偷袭宋营,率军出城后却反被宋将米信击攻,裴正战死,出城的北汉军非死即降。此战之后,北汉驸马都尉卢俊冒死再次出城前往辽国求援,却无果而归。北汉官兵自知不敌宋军,从此不再出战,在城中绝望的等待城破那日的到来。与此同时,宋太宗车驾抵达太原,各路宋军也陆续赶来,太原城下,宋军精锐尽出,北汉真正迎来了末日时刻。

史载,此时的太宗皇帝眼见宋军已成泰山压顶之势,于是“躬擐甲胄,蒙犯矢石,指挥戎旅”到太原城下督战,侍从进谏,他说:“将士争效命于锋镝之下,朕岂忍坐观!”宋军将士闻言,士气更加振奋,争先冒死攻城。从二十四日夜起,宋太宗连日督战,宋军勇猛进攻,北汉以哀兵顽强反抗。宋天武军校荆嗣首先登城,杀死守城兵数人,北汉守军拼命射箭还击,使荆手足受伤而退。主攻南城的李汉琼冲上城头,被乱箭射中面颊。铁骑军指挥使呼延赞登减四次,坠下四次。马军都军头韩起登城,身受十三处创伤,再次登城,又中八箭。在宋军全力攻城下,到五月一日,北汉逐渐支持不住,太原羊马城率先被宋军攻克,其守将北汉宣徽使范超出城投降,然而攻城宋军以为其出城作战,当下把他抓住斩首。北汉国主刘继元发现范超降宋,便将其一家统统杀死,首级扔到城外。但北汉人心已散,这些动作并不能阻止部下的不断投降。五月三日,北汉马步军都指挥使、主将郭万超投降。此事一经流传开,刘继元的亲信纷纷离散,出城投降,太原危在旦夕。

眼见太原城破在即,宋军也杀红了眼,常常不经通报便擅自斩杀俘虏,五月初三,宋太宗再次亲临战阵,见宋军各营“士奋怒,争乘城,不可遏”,担心其会在城破后屠城,连忙撤下部分部队,并亲自起草诏书,要求北汉国主刘继元从速出降。五月五日,太宗见北汉城中毫无反应,又督诸将急攻,“士卒奋怒乘城,矢石交发,梯冲并进”,此时的北汉枢密副使、左仆射马峰正见军情危急,抱病进宫,流着眼泪劝说刘继元投降。刘继元见大势已去,派人向宋太宗“上表纳款”。次日,刘继元率百官出城投降,北汉灭亡,其十州一军四十一县,三万五千二百二十户和三万军队全部归宋。北宋就此终结了唐末以来的乱世纷争,重新统一了中原地区。然而,在平定北汉之后,太宗却决议立刻对契丹用兵,收复燕云十六州,这又是灾难性的“雍熙北伐”的开始。