在雍正皇帝对隆科多进行清算之际,罗列其41项重大罪名,其中一项为“私藏玉牒”。对于不谙熟清史的读者而言,或许对“玉牒”这一概念颇为陌生。实际上,从唐代起,玉牒便成为皇室族谱的特定称谓,其本质乃为皇室的家谱。

从历史传承来看,现存于世可供考察的玉牒,唯清代玉牒得以留存,其他朝代的玉牒均未流传下来。“玉牒”这一称谓,蕴含着高贵尊崇的寓意,并非指以玉石制作牒册,而是取“金玉”所象征的尊贵含义。

在历史长河中,清代玉牒以其独特地位脱颖而出。作为家谱范畴,相较于历朝历代乃至全球范围内的同类谱牒,清代玉牒规模堪称首屈一指。它系统且完备地记录了清代皇室子孙与女孙的繁衍脉络,是中国现存唯一完整的皇室家谱,于中国历史文化的谱系研究领域,具有无可替代的重要价值。

在清朝关外阶段,爱新觉罗氏家族尚未构建起纂修玉牒的制度体系。清军入关伊始,彼时朝廷将核心精力聚焦于中原地区的统一大业,故而无暇顾及玉牒的纂修工作。直至顺治十三年,中原局势趋于稳定,经奏请获批,确立了每十年编纂一次玉牒的规制。顺治十八年,首次启动玉牒纂修工作,自此时起至民国十年,玉牒共计纂修二十八次。

清代玉牒,依据特定规制,主要划分为三大类别。其中,帝系自成一脉;宗室与觉罗则各自独立成系。具体而言,在清朝的宗法体系中,宗室指的是太祖努尔哈赤之父塔克世的直系后裔,此为宗室的明确界定;而觉罗则特指努尔哈赤叔伯兄弟的旁支后裔。依照清代典制,宗室成员系黄色腰带,觉罗成员系红色腰带,以此作为两者在身份标识上的显著区分。

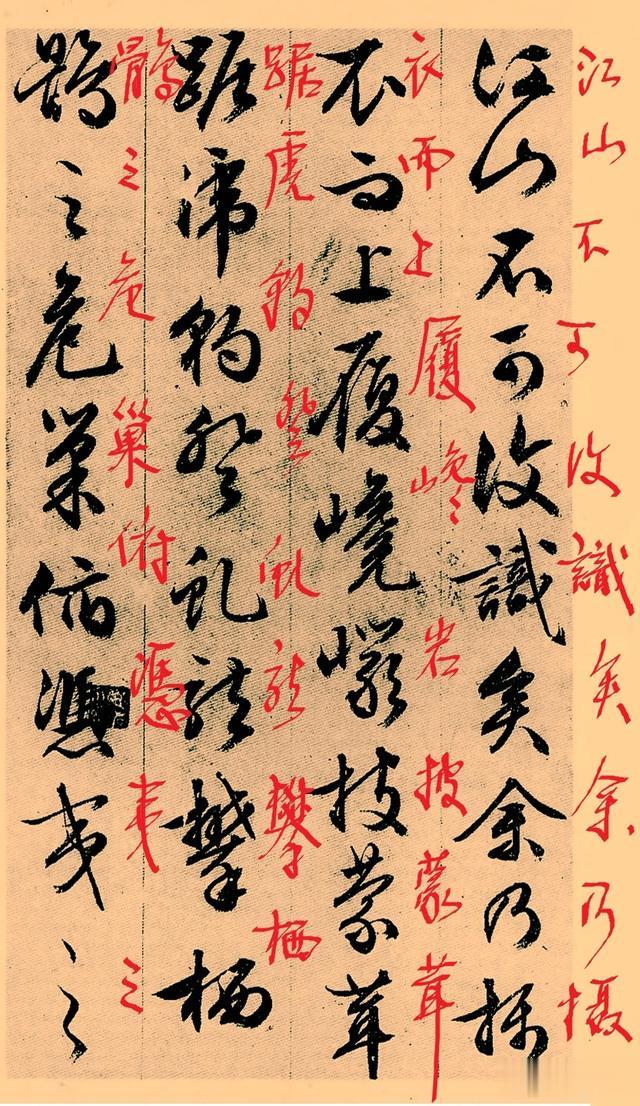

在玉牒序言里,对此有着清晰且明确的阐述:

在清朝宗室觉罗体系的形成脉络中,兴祖、太祖、太宗所处时代跨度暂不究其远近。至顺治年间,鉴于兴祖之长子德世库、次子刘阐、三子索长阿、五子包朗阿、六子宝实,以及景祖之长子礼敦巴图鲁、五子塔察篇古等后裔,其与皇族嫡系血脉因世代更迭而亲缘渐疏,遂将此等子孙自宗室之列划出,别立为觉罗。

玉牒封面颜色具有特定规制,其中帝系与宗室所用封面为明黄色,觉罗则采用朱红色。于宗人府及内廷相关机构而言,因循成习,常以 “黄簿”“红簿” 代称之。另外,于历史情形中,部分皇室后裔于宫外育有非婚生子女,鉴于其身份特殊,在无法正式认亲的状况下,通常会赐予这些子女觉罗身份,以此权宜处置。

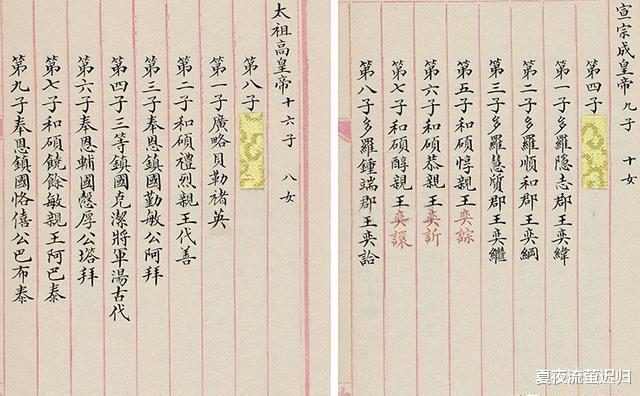

清玉牒呈现出两大显著特征。从内容范畴而言,存在宗室与觉罗的明确区分;就文字载体来看,具有满文与汉文两种书写形式,且满汉文在格式及内容方面皆保持高度一致。值得强调的是,皇子与皇女均被列入帝系记录范畴,此乃既定规则。尤其需要注意的是,对于继承皇位的皇子,无论其在皇子中的排行顺序如何,其名讳在相关记录中均需置于居中位置。

据玉牒所载,其核心内容涵盖个体性别、生母之名讳、位阶称号、胎次顺序以及确切的出生年月日等关键信息,其中亦包含负责接生之稳婆姓氏。稳婆,于古代医疗体系中承担助产职责,通常从隶属于上三旗的包衣之妻中遴选产生。玉牒详录稳婆姓氏,其重要意义在于,一旦涉及出生相关纠纷,可据此展开精准核查,以明辨事实真相。

以咸丰八年编纂的玉牒为典型实例,其中对恭亲王奕䜣相关信息有着详尽记录。

奕䜣,乃道光帝第六子,为孝静康慈皇后博尔济吉特氏所生,其母系员外郎花良阿之女。出生于道光十二年壬辰十一月二十一日丑时。至道光三十年正月,奕䜣获晋封,正式成为和硕恭亲王。

咸丰元年四月,其获授十五善射大臣之职。至咸丰二年四月,经奉旨分府后,得以于内廷供职,且继续在上书房研读。同年八月,受命管理正蓝旗觉罗十五相关事宜。咸丰三年正月,负责掌管中正殿与武英殿事务;次月,兼管正红旗总族长事务;十月,奉旨在军机大臣处当值。咸丰四年二月,受命管理户部三库事务,旋即被授为正红旗蒙古都统。四月,出任宗人府右宗正;六月,调任镶黄旗汉军都统;九月,获授宗人府宗令,并兼任阅兵大臣,同时调任正黄旗满洲都统。其嫡福晋为瓜尔佳氏,乃大学士桂良之女;侧福晋为薛佳氏,系文汇之女。

在咸丰八年纂修玉牒之际,对奕䜣的职务变更情况进行了全面记录。彼时,其职务变动较为频繁。而到同治七年再度开展玉牒纂修工作时,奕䜣的履历呈现出新的变化,增添了议政王、首席军机大臣以及总管内务府大臣等重要职位。此过程中,奕䜣的职位历经更迭,在不同时期呈现出各异的状态,这些关键信息在玉牒的两次纂修中得以留存。

在清代,皇子与皇女的成活率呈现出较低的态势。依据相关规制,诸多于襁褓之中夭折,或尚未来得及获赐名讳的皇子、皇女,并不被记录于具有皇室族谱性质的玉牒之内。以康熙皇帝为例,其育有子女共计55人,然而,最终得以载录于玉牒者,仅达半数之数。

此外,部分宗室与觉罗,若犯下严重罪责,将被褫夺宗室、觉罗身份。在后续玉牒纂修之时,此类人员便会从玉牒中予以除名。

例如,雍正皇帝当政期间,对八阿哥胤禩与九阿哥胤禟采取了削除宗籍的举措。由此,在雍正十一年纂修皇族族谱玉牒之际,胤禩与胤禟二人之名并未在册。待乾隆登基后,鉴于一定考量,此二人得以恢复宗室身份。至乾隆七年再度修撰玉牒时,他们的名字才重新列于宗室成员名录之中。

玉牒编纂,乃意义非凡且具神圣性之要务。每逢开展此项工作,皇帝会于六部九卿官员内,经审慎考量,遴选出资历深厚、威望卓著者出任总裁一职。待玉牒编纂告成,还会举行一场庄重肃穆、规模宏大的仪式。

清玉牒所采用的纸张,乃宣纸中的上乘之选。其规格颇为可观,清初时,形制为长九十厘米、宽五十厘米,后续则调整为长五十厘米、宽三十厘米,相较于普通书籍,尺寸明显偏大。在装帧方面,清玉牒的封面选用绫绢材质,装订工艺精细考究,尽显精美之态。

值得注意的是,清代玉牒在编纂规制上具有独特之处,即无论其内容篇幅多寡,均需独立成帙,不得分册编纂。清初之时,因宗室与觉罗群体规模有限,玉牒的篇幅与体量尚处于相对较小的状态。然而,至晚清阶段,宗室成员数量急剧膨胀,竟达数万人之众。这些宗室成员的履历信息汇聚整合后,形成了一部堪称史上重量之最的典籍。

以光绪三十三年修成的玉牒为例,其中宗室系部分厚度达86厘米,重量逾90斤。需明确,玉牒并非普通典籍,自修成后,鲜有人翻阅。关于雍正所定隆科多私藏玉牒之罪名,很大程度上可能属于莫须有。毕竟,对于常人而言,玉牒并无实际功用。