嘉庆二十年九月,浙江巡抚孙玉庭上奏朝廷,奏报中弹劾浙江建德县知县刘又向,称其对商人进行大规模的勒索行为。基于此,孙玉庭建议朝廷对此展开严厉的查处举措,以正吏治。

通常而言,巡抚对知县发起弹劾,在政务流程中并非罕见之事。只需将所涉罪名核实确凿,并正式通报刑部与吏部,随后依据大清律例依规定罪即可。然而,当嘉庆帝目睹“刘又向”这一姓名时,内心涌起一种似曾相识的印象。追溯缘由,乃是在当年四月,他曾亲自接见这位七品知县。

依据清代官员选任规制,新授官员履任之前,必经吏部引领以觐见皇帝,待皇帝首肯后,方得实授官职。清嘉庆某年孟夏,刘又向列于受引见官员之列。嘉庆帝观之,印象颇佳,遂作批语:“其人诚笃纯厚,堪任知县之职。”

五月,刘又向获正式任命为建德知县,并于八月初履职赴任。然而,自其到任至遭弹劾,所历时间尚不足一月。通常而言,新官履新往往会积极作为以树立威信,即便有人存利欲之心,亦不会如此急切地谋取私利。

此事件的发生,从常理维度审视,明显相悖。嘉庆帝据此敏锐洞察其中或隐匿隐情,遂颁旨饬令刑部择员对此案展开彻查。

【寒门子弟当官难】

刘又向,籍贯为云南楚雄府广通县,于清乾隆四十六年降生于家境清寒之户。其家族世代以农耕为业,在科举仕途方面,从未有族人获取过秀才功名,更遑论步入仕途为官。

刘又向幼年之际,便崭露出非凡禀赋。彼时,当地私塾先生洞察其具备卓越的求学资质,遂以免费入塾之优待,招纳其于私塾研习课业。

刘又向十七岁之际,于院试之中崭露头角,凭借自身才学顺利进阶为生员。时隔四载,至二十一岁时,刘又向再度投身科举,参与云南乡试,并成功高中举人。

刘又向于科举之途顺遂之势颇为显著。首次参与会试,其虽未获佳绩,然于嘉庆十三年再度赴试,终在此次会试中脱颖而出,高中三甲第二十九名进士。时年,刘又向年仅二十七岁,在同期登科的进士群体之中,堪称年少有成。

然而,于选官之途,刘又向可谓命运多舛。究其根源,在于其家境贫寒,经济困窘,致使无力向吏部书吏奉上财物以表“敬意”。

自始处于候补之位,历经悠悠七载。至嘉庆二十年,依循资历排序之规,刘又向获选候补知县。继而经吏部引荐,终得实授建德知县之职。

在长达七年的岁月里,刘又向陷入了负债累累的困境。于未获补缺之时,其经济状况尚勉强得以维持。然而,一旦他取得吏部颁发的官凭,随即面临棘手难题。

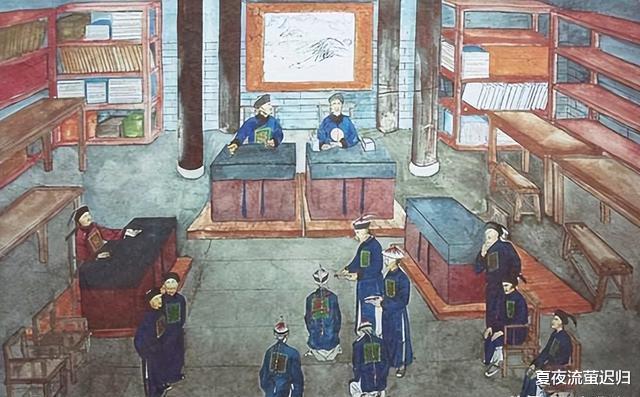

依据官场既定规制,刘又在赴任建德之前,需筹备数额可观的资金用以打点各方。此乃必不可少之环节,因若未能妥善“孝敬”京城诸位权贵,即便顺利抵达建德任职,其任期亦难以安稳维系。情形稍轻者,或遭免官之惩处;状况严重者,则将面临罪责之追究。

刘又向出身清寒,素性节俭。经审慎核算,若欲达成目标,所需资金不少于六千两白银。无奈之下,刘又向只得向京城诸多钱庄举债,此行为于文献记载中,常被称作“拉京债” 。

在清代的北京城,存在部分钱庄专注于特定业务领域,其经营模式以向官员提供借贷资金并借此积累财富。值得注意的是,此类钱庄所设借债利率颇为高昂。例如,刘又向若需借得六千两实银,鉴于繁杂的手续费用以及高额利息,实际需借贷的金额则高达七千五百两。

依据既定之约,刘又向需按月支付三分利息,借款期限设定为一年。经精确核算,每月需偿还本息共计八百余两白银。对刘又向而言,此数额无疑堪称巨额款项。

【不贪不滥一年三万】

钱庄于资金借贷业务上,具备充足风险把控能力,故而无惧款项回收难题。尤其是面向官员群体的借贷,向来被视为稳赚不赔之投资。这是由于,从历史规律可知,地方官员甫一履职,其经济收入便会迅速增长。

建德县,于浙江省诸多县域之中,其行政地位标识为“一字简缺”,在整体县域序列里位居中下水平。然而,建德凭借其得天独厚的地理区位,境内水路交通网络畅达,吸引众多商贾汇聚。于如此地域履职,一年获取三万两白银收益并非难事。

需注意的是,获取这三万两银子并非一蹴而就之事。前任知县已预先支取了本应获取的补贴,在此情形下,要实现收益,至少需历经一年时间。然而,京债利息的计算方式为利滚利,历经一年,大致会达到本金与利息等额的状态。长此以往,这种债务压力绝非刘又向所能承受。

刘又向甫踏入县衙,旋即,一批前来催债之人接踵而至。此辈皆于京城颇具背景,刘又向深知自身实难与之抗衡,权衡之下,迫于无奈,唯有设法筹措款项以偿债务。

每当有新官员履任,地方上的乡绅与商贾阶层,出于惯例,往往会有所表示。尽管他们皆不同程度地奉上礼金,但整体数额颇为有限,总计不过五百余两白银。而此等数目,相较于每月所需偿还的债务而言,实乃杯水车薪。

在债务所带来的沉重压力之下,拥有进士身份的刘又向,因形势所迫,选择采取一种冒险之举。他径直向数位富商坦诚相告,明确表达了借款需求,且所提借款金额高达一万两白银。

在彼时的社会环境下,部分官员向商贾举债,实则为一种变相的勒索行径,其从无偿还之意。面对此类情形,数位财力雄厚的富商,既难以推脱,亦不敢违抗,最终无奈筹措一万两白银,借予刘又向。

至此情形,事态虽尚未发展至极端恶劣程度,但刘又向的行为已然性质有变。或许长期承受催债压力,致使其在书写借据时,蓄意隐匿利息条款与具体还款日期。此种行径,已然背离正常借贷范畴,演化为公然的勒索敲诈之举。

在商业领域颇具影响力的富商群体,凭借其广泛的人脉资源与隐秘渠道,悄然派遣人员抵达杭州,向巡抚衙门检举该事件。彼时,孙玉庭出任浙江巡抚一职,在得知检举信息后,旋即果断做出决策,解除刘又向的职务,并迅速撰写奏报,呈递给嘉庆帝御览。

【嘉庆帝的处理意见】

刑部差遣专员抵达浙江后,迅速厘清事件全貌,并及时奏报于嘉庆帝。依据大清律例,建德知县刘又,身为地方官员,竟公然对商人进行勒索。此等行径,依律最轻亦应革除官职、抄没家产;若情节严重,还当发配边疆,效力赎罪。

嘉庆皇帝素以宽仁著称。在当时的司法情境下,刘又向案件并非孤立之例,而是反映出一类具有普遍意义的情形。鉴于嘉庆皇帝对刘又向个人有着较好的印象认知,故而萌生了从宽处理刘又向的意向。

对此,嘉庆帝下达批示,经核查,刘又向在其任内,既未出现贪污行径,亦不存在亏空财政之弊端。至于所谓勒索商人一事,实则源于私人债务纠纷,与公务并无关联。鉴于刘又向出身清寒,故朝廷最终决定,仅对其施以革职之处罚,而免于抄家之举措。

与之相反,京城数家钱庄遭致严苛惩处。其中,刘又向所涉债务,因其利息水平逾越朝廷既定标准,故被判令缴纳罚金一万两千两,同时,刘又向仅需偿还本金。

嘉庆帝虽对刘又向予以宽宥,但“拉京债”这一社会沉疴并未因之得到扭转。不仅如此,此等弊端进一步演化为地方官员贪腐行径的助长因素,在官场生态中持续产生负面影响。

从逻辑层面分析,若使身负累累债务的官员履行造福民众之职责,实难达成,此乃不言而喻之理。于清代历史语境下,出身寒微之人,在践行清官之道上,往往面临更为严峻之挑战。