烟波浩瀚的鄱阳湖与滚滚长江的交汇处,有一座海拔只有61.8米高的小石山,这座小石山就是大名鼎鼎的石钟山,国家AAAA级旅游景区,长江沿线上的主要景点之一。这石钟山到底有何魅力,缘何又让众多名人雅士在此赋诗抒怀,留下千古佳句。

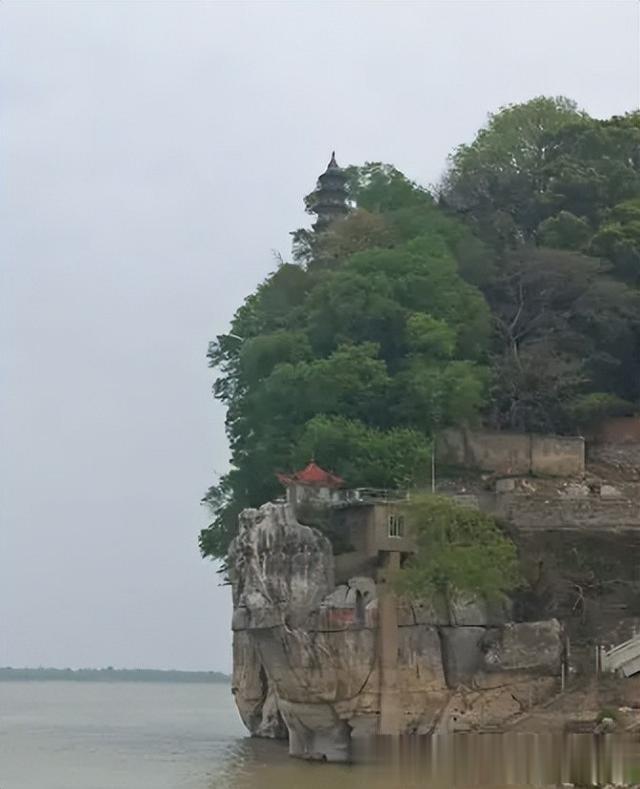

石钟山巍然耸立在鄱阳湖与长江汇合处的东南岸,相对高度虽然只有约40米左右,但因面对是烟波浩淼的鄱阳湖与长江,所以危崖临流就显得十分突兀,以至于峻峰壁立,从船上仰视石钟山,如与天相连。石钟山由两座山组成,两山分据南北,相隔不到1000m,南面一座濒临鄱阳湖,称为上钟山,北面一座濒临长江,称为下钟山,两座山合称为双钟山。这两座钟山都由石灰岩构成,下部均有洞穴,形如覆钟,面临深潭,微风鼓浪,水石相击,响声如洪钟,故皆名为“石钟山”。

登上石钟山远眺,只见波光浩渺,天高水远,洲渚回合,鄱阳湖与长江二水相交泾渭分明,江流混浊,湖水碧清,以截然不同的水色“划”出了一条奇妙的界线,堪称鄱湖一大奇景。远眺庐山烟云,匡庐胜景时隐时现。山上名胜古迹众多,虽经历代兴废,现仍存有怀苏亭、半山亭、绀园、船厅、江天一览亭、钟石、极慈禅林、听涛眺雨轩、芸芍斋、石钟洞、同根树等景点。石钟山以其风景雄奇秀丽,悬崖峻拔,突兀峥嵘,插湖锁江,居高临下,犹如一把锁挂在湖口“门”前,号称“江湖锁钥”,自古即为军事要塞。

石钟山以其独特的魅力吸引着历代无数的文人墨客与社会名流踏足游览,也留下了许多诗文题记。早在北魏时期郦道元作《水经注》说是“下临深潭,微风豉浪,水石相捕,响若洪钟”;唐江州刺史李渤,在“山上忽遇双石”,“扣而聆之,南声涵胡,北声清越,抑止响腾”,因石质而发声;宋代大文豪苏东坡与长子苏迈一起夜乘小船,泊于绝壁之下,探访石钟,写下了著名的《石钟山记》,成为后来脍炙人口的佳篇名记之后,来此观光游览的游客不断,诗文不绝。之后的陆游、文天祥、朱元璋、曾国藩、郭沫若等等都有登临石钟山,都留下佳句。

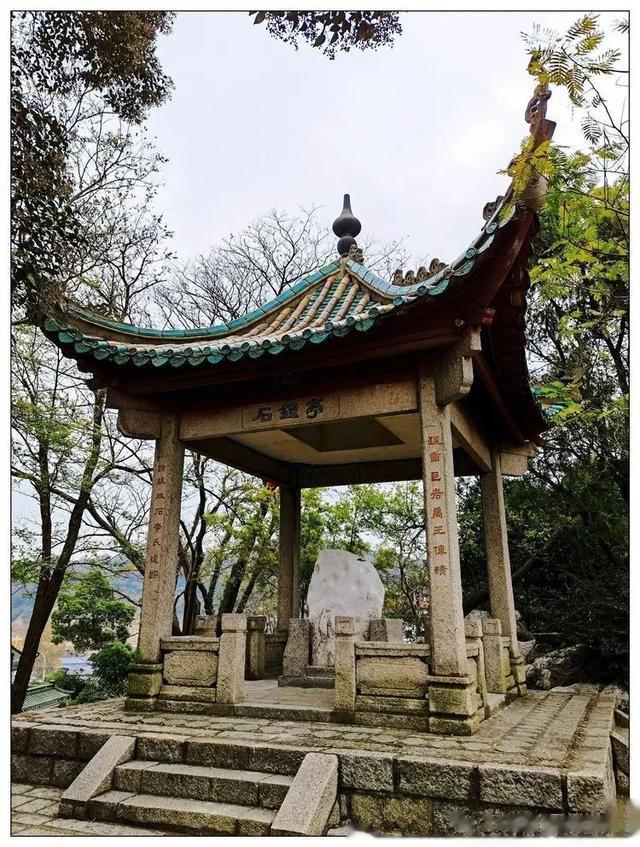

石钟山是古代从长江进出南昌必经的水路,商旅游宦多系舟于此,皆会登临山上一览名胜,因此石钟山上的各种人文景致众多。穿行于修竹掩映的石级小道,迂回曲折,穿亭过榭,登上山顶,沿途可见苏轼夜泊处、怀苏亭、半山亭、绀园、船厅,清咸丰皇帝批谕兴建的昭忠祠,报恩慈林,彭玉麟起居浣香别墅和梅花厅,还有园林建筑古雅奇特,巧妙呈现,一步一景。山上的石刻小巧玲珑,虽经风霜侵蚀,战乱破坏,但至今保存完好的石刻仍有近200幅,唐魏征的“清翁方纲”、宋王安石的“古仙洞”、明常遇春的“记怀天地”等都是石质翰墨中的珍品。这些人文景致依山就势,点缀于山腰山顶之间,形成多层次风格各异的园林美景,这些景点明暗相映,高低不同,藏露结合,虚实相间,使人往往在山穷路尽之时,又另辟蹊径,别有洞天,令人回味无穷。

扼守长江湖口的石钟山,有“江湖锁钥”的之险,自三国至至新中国成立,均为兵家必争之地。三国周瑜在鄱阳湖操练水军,自石钟山发兵进击赤壁,大破敌军80万;元未朱元璋、陈友谅大战鄱阳湖,出没于此山之间;清代曾国藩湘军水师与太平军在湖口鏖战十载,先后都以石钟山为营垒,进取攻守;民国初李烈钧“湖口起义”讨伐袁世凯,其司令部就设在石钟山上;解放战争时期百万大军突破长江湖口防线。石钟山屡受战火硝烟洗礼,虽然留下了创伤,但也流传许多可颂扬的英雄事迹。

扼湖控江的石钟山自然天成,历代人文加持,成就了石钟山独一无二的“江湖奇峰”。站立石钟山最高处,望脚下烟波浩渺苍茫天际的鄱阳湖与直泻千里滚滚东来的长江,凝望远处匡庐秀色若隐若现,近处舟楫云集来往穿梭。此情此景,不用文人骚客,就是一个普通的游客都会产生一种想感怀抒情。